Artículos originales

Prevalencia y manejo de accidentes cerebrovasculares isquémicos a nivel de Latinoamérica

Prevalence and Management of Ischemic Strokes in Latin America

Cómo citar este artículo:

Copyright: Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al publico apoya a un mayor intercambio de conocimiento global. Esto significa que se permite la copia y distribución de sus contenidos científicos por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no se realicen modificaciones de ellas.

Recibido: 2024-07-19 22:47:05

Aprobado: 2025-03-19 12:06:09

Correspondencia: Leonardo Javier Águila Carrión. Universidad Católica de Cuenca. Ecuador. pauljosuecando@gmail.com

RESUMEN

Fundamento: los accidentes cerebrovasculares son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. En particular, los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que representan aproximadamente el 87 % de todos los accidentes cerebrovasculares, son causados por una obstrucción en una arteria que suministra sangre al cerebro, lo que resulta en la interrupción del flujo sanguíneo y la subsecuente muerte de tejido cerebral.

Objetivo: identificar los principales factores de riesgo, evaluar las estrategias de tratamiento y prevención implementadas en la región y destacar las áreas que requieren mejoras en términos de acceso a la atención y la calidad de los servicios de salud.

Métodos: se realizó una revisión sistemática para la que se extrajo la información de un total de 30 artículos originales, escogidos de prestigiosas bases de datos científicas y buscadores, que contestaron interrogantes planteadas a lo largo de este estudio de revisión.

Resultados: las búsquedas arrojaron 30 artículos que permitieron realizar un análisis y síntesis de la información disponible sobre la prevalencia y el manejo de los accidentes cerebrovasculares isquémicos en Latinoamérica, con el fin de identificar los principales factores de riesgo, evaluar las estrategias de tratamiento y prevención implementadas en la región y destacar las áreas que requieren mejoras en términos de acceso a la atención y la calidad de los servicios de salud.

Conclusiones: el accidente cerebrovascular sigue siendo una de las principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial.

Palabras clave: prevalencia; manejo; accidentes cerebrovasculares; américa latina

ABSTRACT

Objective: to identify the main risk factors, evaluate the treatment and prevention strategies implemented in the region, and highlight areas that require improvement in terms of access to care and the quality of health services.

Methods: a systematic review was conducted, extracting information from a total of 30 original articles, selected from prestigious scientific databases and search engines, which answered questions posed throughout this review study.

Results: the searches yielded 30 articles that allowed for an analysis and synthesis of available information on the prevalence and management of ischemic stroke in Latin America. This allowed for the purpose of identifying the main risk factors, evaluating the treatment and prevention strategies implemented in the region, and highlighting areas requiring improvement in terms of access to care and the quality of health services.

Conclusions: stroke remains one of the leading causes of disability and mortality worldwide.

Key words: prevalence; management; strokes; latin america

INTRODUCCIÓN

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. En particular, los ACV isquémicos, representan aproximadamente el 87 % de todos los ACV. Los accidentes cerebrovasculares ocurren por una obstrucción en una arteria que suministra sangre al cerebro, lo que resulta en la interrupción del flujo sanguíneo y la subsecuente muerte de tejido cerebral. Este problema de Salud Pública tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y en los sistemas de salud debido a los costos asociados con el tratamiento y la rehabilitación.(1)

En Latinoamérica, la prevalencia de los ACV isquémicos ha ido en aumento en las últimas décadas. Este incremento se debe a una combinación de factores de riesgo modificables y no modificables. Entre los factores modificables se encuentran: la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y el sedentarismo. Además, factores no modificables como la edad avanzada y la predisposición genética, que también juegan un papel importante en la prevalencia de esta enfermedad en la región.

El manejo de los ACV isquémicos en Latinoamérica presenta desafíos particulares debido a las diferencias en la infraestructura de salud, el acceso a servicios médicos de emergencia y la disponibilidad de tratamientos especializados. En muchos países de la región, existe una carencia de centros de atención especializados en ACV, lo que dificulta la implementación de protocolos de tratamiento basados en evidencia. Además, la falta de concienciación sobre los síntomas de los ACV entre la población general retrasa la búsqueda de atención médica, lo que reduce las posibilidades de un tratamiento eficaz.(2,3)

Los tratamientos actuales para los ACV isquémicos incluyen la trombólisis intravenosa con activador tisular del plasminógeno (tPA) y la trombectomía mecánica, sin embargo, la implementación de estos tratamientos en Latinoamérica es limitada debido a factores como la falta de acceso a tecnologías avanzadas, la insuficiente capacitación del personal médico y las restricciones financieras. A pesar de estos desafíos, algunos países han realizado esfuerzos significativos para mejorar el manejo de los ACV mediante la creación de unidades de ictus y la implementación de programas de educación y prevención.(2,3)

La prevención primaria y secundaria de los ACV isquémicos son fundamentales para reducir la carga de esta enfermedad en Latinoamérica. Las estrategias de prevención incluyen el control de los factores de riesgo modificables a través de cambios en el estilo de vida y el uso de medicamentos antihipertensivos, hipolipemiantes y antidiabéticos. Además, la promoción de la educación sobre los síntomas y la importancia de la atención médica temprana puede mejorar significativamente los resultados para los pacientes con ACV. La colaboración entre gobiernos, instituciones de salud y organizaciones no gubernamentales es esencial para implementar estas estrategias de manera efectiva y sostenible en toda la región.(4)

Realizar una revisión sistemática sobre la prevalencia y manejo de accidentes cerebrovasculares isquémicos en Latinoamérica es crucial debido a varias razones. Primero, el ictus isquémico es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la región y su prevalencia está en aumento debido a factores como el envejecimiento de la población y la prevalencia creciente de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, sin embargo, a pesar de su impacto significativo, existe una variabilidad en el acceso a tratamiento y en la calidad de la atención, lo que puede resultar en diferencias sustanciales en los resultados clínicos.

Realizar una revisión exhaustiva permitirá identificar las brechas en el manejo y las desigualdades en el acceso a tratamientos modernos, como la trombólisis y la trombectomía, que son críticos para mejorar los resultados en los pacientes con ictus. Además, la revisión proporcionará una visión general de las estrategias de prevención y las políticas de Salud Pública en diferentes países latinoamericanos, lo cual es esencial para desarrollar recomendaciones específicas y adaptadas a las necesidades de la región. Con estos datos, se pueden diseñar e implementar intervenciones más efectivas y estrategias de atención que reduzcan la carga del ictus isquémico y mejoren la calidad de vida de los pacientes en Latinoamérica.

El objetivo general de esta revisión fue analizar y sintetizar la información disponible sobre la prevalencia y el manejo de los accidentes cerebrovasculares isquémicos en Latinoamérica, con el fin de identificar los principales factores de riesgo, evaluar las estrategias de tratamiento y prevención implementadas en la región y destacar las áreas que requieren mejoras en términos de acceso a la atención y la calidad de los servicios de salud.

MÉTODOS

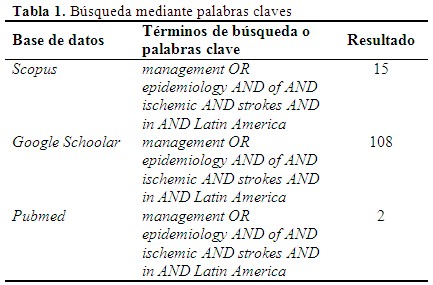

Se llevó a cabo una revisión sistemática en la que se analizaron 30 artículos originales y se relacionan aquí 25 de ellos. Estos artículos fueron seleccionados de una variedad de bases de datos científicas y motores de búsqueda reconocidos, los cuales ofrecieron respuestas pertinentes al objetivo de la revisión, se consideraron artículos con una antigüedad no superior a 5 años, que estuviesen disponibles en PDF y que incluyeran la población de estudio “América Latina”. Para esta revisión se consultaron bases de datos de alto prestigio como Scopus, Pubmed y Google Scholar. (Tabla 1).

RESULTADOS

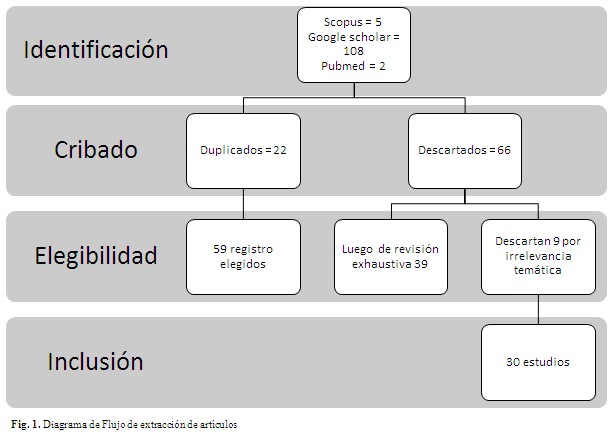

El proceso de selección de estudios para la revisión se diseñó de manera rigurosa para asegurar una cobertura exhaustiva y representativa de la literatura disponible.

La primera etapa, conocida como:

- Identificación:

Consistió en la recopilación inicial de 125 registros obtenidos a través de búsquedas sistemáticas en bases de datos científicas reconocidas y otras fuentes adicionales. Este conjunto incluye contribuciones de fuentes académicas como: Scopus, Pubmed y Google Schoolar.

La siguiente etapa, conocida como:

- Cribado:

Implicó la depuración de los registros para eliminar duplicados. De los 125 registros iniciales, se detectaron y eliminaron duplicados, resultaron 103 registros únicos que fueron sometidos a una revisión preliminar. De estos, un total de 66 fueron descartados por no cumplir con los criterios preliminares de selección, quedaron así 59 registros que avanzaron a la siguiente fase.

La fase siguiente conocida como:

- Elegibilidad:

Implica una revisión más detallada de los registros que han superado el cribado inicial. Se evalúan exhaustivamente los textos completos de los estudios para asegurar su pertinencia y calidad, disminuyendo el número a 39 artículos. De estos, 9 se descartan debido a irrelevancia temática o incumplimiento de los estándares metodológicos requeridos.

Finalmente, la última etapa conocida como:

- Inclusión:

Se centra en los estudios que han sido cuidadosamente seleccionados y considerados aptos para contribuir a la síntesis cuantitativa del análisis. Un total de 30 estudios se identifican como los más adecuados tras el proceso de selección y sus datos serán integrados y examinados colectivamente para extraer conclusiones basadas en evidencia sólida y sistemáticamente recopilada. (Fig. 1).

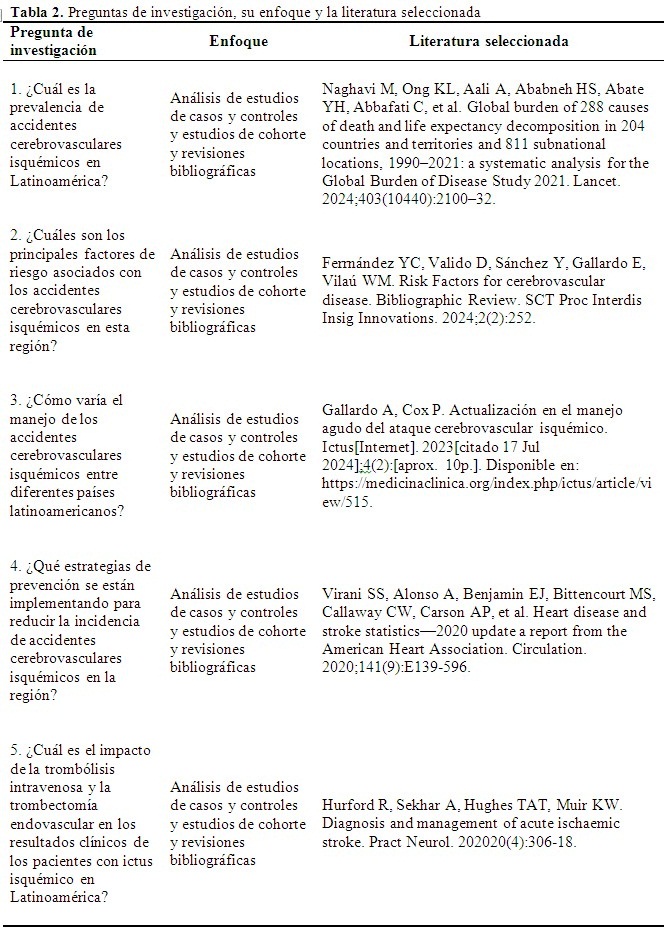

Se relacionan las preguntas de investigación, su enfoque y la literatura seleccionada para realizar el análisis y síntesis de la información disponible sobre la prevalencia y el manejo de los accidentes cerebrovasculares isquémicos en Latinoamérica. (Tabla 2).

DISCUSIÓN

- Global burden of 288 causes of death and life expectancy decomposition in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021

El estudio GBD 2021 produjo estimaciones sobre diversas cantidades epidemiológicas, se incluyeron 288 causas de muerte, segmentadas por edad, sexo, ubicación y año, abarcó 204 países y territorios desde 1990 hasta 2021.

El estudio contó con la colaboración de más de 11,000 expertos de más de 160 países. Se enfocó en la estimación de tasas de muerte específicas para 209 causas, utilizó el modelo, Cause of Death Ensemble (CODEm). Las mejoras metodológicas incluyeron la actualización de datos de causa de muerte por edad, mejores métodos para manejar variaciones estocásticas, incorporación de nuevos datos de registros vitales, autopsias verbales y otros tipos de datos, así como, la inclusión del impacto del COVID-19 y la mortalidad asociada.

El GBD clasifica las enfermedades y lesiones en una jerarquía de cuatro niveles que incluyen causas fatales y no fatales, desglosadas en categorías amplias como enfermedades transmisibles, no transmisibles y lesiones. Para GBD 2021, se reportaron por primera vez 12 causas de muerte específicas, que incluyeron la COVID-19 y varios tipos de cáncer.

El estudio GBD 2021 incorporó datos de 9,248 nuevas fuentes y utilizó una variedad de tipos de datos, como registros vitales, autopsias verbales, encuestas, censos y registros policiales. Para estandarizar los datos y permitir comparaciones, se aplicaron correcciones de procesamiento. Se ajustaron los datos de causas de muerte incompletos o con códigos incorrectos y se excluyeron las fuentes con alta proporción de códigos de baja calidad o con menos del 50 % de completitud:

- Entre 1990 y 2019 la tasa anual de cambio en muertes globales varió entre -0,9 % y 2,4 %, pero en 2020 y 2021, se observaron aumentos significativos, se alcanzaron 67,9 millones de muertes en 2021. La COVID-19 tuvo un impacto considerable con 4,80 millones de muertes en 2020 y 7,89 millones en 2021 convirtiéndose en la segunda causa principal de muerte estandarizada por edad en 2021.

- Las tasas de mortalidad estandarizadas variaron notablemente entre regiones, fueron más altas en África Subsahariana y América Latina. La mortalidad por causa residual (OPRM) fue la quinta causa principal de muerte estandarizada por edad en 2021.

- En términos de años de vida perdidos (YLL), las principales causas han cambiado de enfermedades transmisibles a enfermedades no transmisibles, con la COVID-19 emergiendo como la segunda causa principal en 2021.

- Aunque la esperanza de vida global aumentó en 7,8 años de 1990 a 2019, se redujo en 2,2 años entre 2019 y 2021 debido a COVID-19 y OPRM, como resultado hubo un aumento neto de 6,2 años durante el período del estudio.

- La reducción de muertes por infecciones intestinales y respiratorias contribuyó al aumento de la esperanza de vida, mientras que la COVID-19 tuvo el mayor efecto negativo, disminuyó la esperanza de vida en 1,6 años entre 2019 y 2021.

- En 1990, las principales causas de años de vida perdidos (YLL) estandarizados por edad fueron los trastornos neonatales, infecciones respiratorias bajas y enfermedades diarreicas; en 2019 fueron los trastornos neonatales, la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular; en 2021 fueron los trastornos neonatales, la COVID-19 y la cardiopatía isquémica, con la malaria como la única causa que mostró un aumento en los YLL entre 2019 y 2021.

- La esperanza de vida global aumentó 7,8 años de 1990 a 2019, disminuyendo 2,2 años entre 2019 y 2021 debido al COVID-19 y OPRM, resultó en un incremento neto de 6,2 años durante el período de estudio. Los factores que más influyeron en el aumento de la esperanza de vida incluyen la reducción de muertes por infecciones entéricas (1,1 años), infecciones respiratorias bajas (0,9 años), accidentes cerebrovasculares, enfermedades CMNN, muertes neonatales, cardiopatía isquémica y neoplasias (0,6–0,8 años cada una).

- La COVID-19 redujo la esperanza de vida global en 1,6 años entre 2019 y 2021, con un impacto diferencial en regiones GBD, notablemente en África Subsahariana meridional y América Latina andina.

- Reducciones en la mortalidad por VIH/sida mejoraron la esperanza de vida desde 2000, aunque el progreso se ralentizó entre 2019 y 2021, además, el control de infecciones entéricas, infecciones respiratorias bajas y tuberculosis contribuyó a mejoras significativas en África subsahariana oriental. En esta última región se observaron los mayores incrementos en la esperanza de vida, se destacó Etiopía con un aumento de 18,2 años debido a la reducción de diversas causas de muerte. La reducción de muertes por enfermedades entéricas tuvo un impacto significativo en la esperanza de vida, con variaciones regionales notables, concentrándose la mortalidad en ciertos países o regiones a medida que otras partes del mundo avanzaban. Regiones como América Latina Andina y África Subsahariana occidental y oriental experimentaron un aumento de 1,6 años en la esperanza de vida debido a la reducción de muertes por infecciones respiratorias bajas.

- En 1990, el 90 % de las muertes por estas infecciones en niños menores de 5 años ocurría en lugares con el 71 % de la población de este grupo, mientras que en 2021 ese 90 % ocurría en lugares con el 58 % de esta población, lo que indicó mejoras sustanciales en algunas regiones y una mayor concentración en otras.

- El VIH/sida tuvo un impacto significativo en la esperanza de vida, especialmente en África subsahariana meridional, con el 90 % de las muertes concentradas en lugares con el 46 % de la población total y el 39 % de la población menor de 5 años en 2021, aunque esta concentración fue menor que en 1990.

- Los esfuerzos para controlar la malaria en África Subsahariana resultaron en ganancias modestas en esperanza de vida, con el 90 % de las muertes relacionadas con la malaria en 2021 ocurriendo en lugares con solo el 12 % de la población total y el 20 % de la población menor de 5 años.

- La reducción de muertes por tuberculosis tuvo un efecto positivo en la esperanza de vida en todas las regiones, con una concentración de mortalidad disminuyendo del 66 % de la población total en 1990 al 62 % en 2021. Aunque el sarampión tuvo un pequeño efecto global en la esperanza de vida, mostró una alta concentración de mortalidad. Las reducciones en muertes neonatales contribuyeron a un aumento de 0,6 años en la esperanza de vida global, con el 90 % de las muertes neonatales concentradas en lugares con el 71 % de la población en 1990, disminuyendo al 51 % en 2021.

- Las deficiencias nutricionales tuvieron un pequeño impacto global, pero efectos significativos en África Subsahariana oriental, central y el sur de Asia, con un aumento en la concentración de muertes por deficiencias nutricionales en niños menores de 5 años en lugares con el 49 % de la población de este grupo en 2021, comparado con el 59 % en 1990.

- Las enfermedades CMNN mostraron una gran concentración de mortalidad. Entre las enfermedades no transmisibles (ENT), la reducción de accidentes cerebrovasculares y enfermedades isquémicas del corazón contribuyeron significativamente al aumento de la esperanza de vida, pero no mostraron mucha concentración de mortalidad. Las neoplasias aumentaron la esperanza de vida en 0,6 años, con las regiones de altos ingresos beneficiándose más, se mostró poca concentración de mortalidad.

- Las enfermedades respiratorias crónicas aumentaron la esperanza de vida en 0,5 años especialmente en Asia oriental, con mejoras notables en China y también mostraron poca concentración de mortalidad. Las enfermedades digestivas y la cirrosis tuvieron un efecto negativo sustancial en la esperanza de vida, con poca mejora entre 2010 y 2019 y mostraron poca concentración de mortalidad. La diabetes y las enfermedades renales tuvieron un efecto negativo en la esperanza de vida, con una pérdida global de 0,1 años y poca concentración de mortalidad.

- Las reducciones en las lesiones de transporte y las lesiones no intencionales contribuyeron positivamente a la esperanza de vida, aunque no mostraron mucha concentración de mortalidad. La reducción de las tasas de mortalidad por autolesiones y violencia interpersonal también contribuyó a un aumento de 0,2 años en la esperanza de vida, con una concentración variable de mortalidad.(5)

- Risk factors for cerebrovascular disease. Bibliographic review

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) son un problema global de salud, son la tercera causa de muerte, la segunda de demencia y la principal de discapacidad en adultos. Estas alteraciones encefálicas, resultantes de trastornos vasculares, se manifiestan agudamente como ictus, caracterizados por una interrupción del flujo sanguíneo en el cerebro, generalmente por un coágulo que bloquea los vasos cerebrales, lo que provoca daño o muerte de las células cerebrales.

El diagnóstico de ECV implica una evaluación clínica y neurológica detallada, además de estudios de laboratorio y neuroimágenes. El riesgo de ECV se asocia con factores modificables y no modificables. Entre los factores no modificables se incluyen la edad y el sexo, mientras que los modificables abarcan la hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, diabetes mellitus, inactividad física, y el consumo de alcohol.

- Estudios como el de Framingham indican que la hipertensión duplica el riesgo de ECV y la diabetes mellitus aumenta el riesgo entre 2 y 3 veces.

- A partir de los 55 años, el riesgo de ECV se duplica cada 10 años y las personas mayores de 65 años tienen un riesgo siete veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular.

- El riesgo también varía entre géneros: aunque más del 50 % de los ictus afectan a hombres, más del 60 % de las muertes por ECV se presentan en mujeres, posiblemente debido a una mayor edad promedio al momento del evento.

- La hipertensión se relaciona con el 70-75 % de los ictus lacunares y con el 40-51 % de los aterotrombóticos.

- Los niveles elevados de colesterol y triglicéridos también se asocian con un mayor riesgo de ECV, aunque la relación no es tan clara como con otros factores. La glucemia no controlada y la obesidad aumentan el riesgo de ictus isquémico y hemorrágico, fue la obesidad un factor de riesgo por la acumulación de grasa corporal y sus efectos adversos sobre la salud.

- El sedentarismo y el tabaquismo son factores de riesgo importantes. El consumo de tabaco contribuye a la aterosclerosis y aumenta los factores de coagulación. Además, el consumo excesivo de alcohol incrementa el riesgo de ECV, que afecta la presión arterial y causa efectos adversos sobre el sistema vascular.

- Los anticonceptivos orales también aumentan el riesgo de ECV debido a sus efectos procoagulantes.

- La fibrilación auricular es otro factor importante, ya que aumenta el riesgo de ictus entre 3 y 4 veces.

Controlar los factores de riesgo modificables como la obesidad, el consumo excesivo de sodio y alcohol y la inactividad física es crucial para prevenir ECV. Por otro lado, los factores no modificables, como la edad, el sexo, y la herencia, requieren estrategias preventivas más rigurosas y un manejo multidisciplinario para reducir la posibilidad de eventos recurrentes.(4)

- Incidence rate of stroke in Peru

El estudio utilizó datos secundarios de hospitalización de accidentes cerebrovasculares (ACV) en Perú para los años 2017 y 2018 obtenidos de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). La información abarca registros del Ministerio de Salud, (ESSALUD), Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales y el sector privado, se incluyeron datos sobre el año, mes, región, provincia, distrito, edad y sexo de los pacientes, así como el diagnóstico codificado según la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10 (CIE-10), aunque sin detalles sobre la atención en emergencias o mortalidad. Se incluyeron todos los casos de ACV diagnosticados según el CIE-10, independientemente de la edad o el sexo, se utilizaron los códigos I60 (hemorragia subaracnoidea), I61 (hemorragia intracerebral), I63 (infarto cerebral) e I64 (ACV no especificado).

Las variables analizadas incluían: el sexo, la edad (dividida en grupos), el sector de salud y el año de reporte. El análisis se realizó con los programas STATA versión 16 y Excel 2019, se tabularon los eventos por año, subtipo de ACV y sector de salud y se estimando la tasa de incidencia de ACV por cada 100,000 habitantes, se utilizaron las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se calculó la tasa de incidencia estandarizada por edad y se analizó la incidencia por subtipo de ACV. Se evaluaron 2,147,747 registros de hospitalización, de los cuales 2,119,465 contenían el diagnóstico CIE-10.

En 2017 se registraron 10,570 casos de ACV y en 2018, 12,835 casos, fue el Ministerio de Salud la principal fuente de recogida de la información. Los subtipos de ACV en 2017 fueron: 12 % hemorragia subaracnoidea, 16,7 % hemorragia cerebral, 35,7 % infarto cerebral y 35,6 % no especificado; mientras que en 2018 fueron: 10 % hemorragia subaracnoidea, 17,7 % hemorragia cerebral, 40,4 % infarto cerebral y 31,9 % no especificado. La tasa de incidencia cruda de ACV fue 33,2 por 100,000 personas-año en 2017, aumentando a 39,9 en 2018. La tasa estandarizada por edad fue 38,1 en 2017 y 44,9 en 2018. Para mayores de 35 años, la tasa cruda fue 80,9 en 2017 y 96,7 en 2018, estuvo la incidencia mayor en varones que en mujeres. En 2018, la tasa de incidencia de hemorragia subaracnoidea fue 4.0, hemorragia cerebral 7,1 y ACV isquémico 16,1 por 100,000 personas-año, con un aumento en la incidencia de hemorragia cerebral y ACV isquémico en comparación con 2017.(6)

- Disparities in stroke incidence over time by sex and age in Latin America and the Caribbean Region 1997 to 2021: a systematic review and meta-analysis

Se realizó una revisión sistemática siguiendo las guías de la Meta‐analysis of Observational Studies in Epidemiology y Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta‐Analyses (PRISMA), con el protocolo registrado en el International Prospective Register of Systematic Reviews (CRD42022332563). Se incluyeron estudios observacionales prospectivos en la región de América Latina y el Caribe (ALC) desde 1997 hasta 2021 que reportaran la incidencia de accidentes cerebrovasculares (ACV) por primera vez, basados en diagnóstico clínico o por imágenes, se excluyeron estudios retrospectivos, revisiones, comentarios y editoriales.

La búsqueda se realizó entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2021, se utilizó una estrategia modificada del Cochrane Stroke Group y se extrajeron datos de Medline (Ovid), LILACS y varias bases de datos de Web of Science.

La aprobación del comité institucional fue eximida ya que el estudio se basó en datos publicados y no se requirió consentimiento informado. Los datos están disponibles a solicitud razonable del autor correspondiente. Dos revisores independientes seleccionaron resúmenes y usaron el software Joanna Briggs Institute, se utilizó un formulario estandarizado para extraer datos a texto completo, entre los que se incluyen autores, períodos, ciudad, país y tasa anual de incidencia de ACV. Solo se consideraron informes con tasas de incidencia desagregadas por edad y sexo en la región de ALC. La calidad de los datos y el riesgo de sesgo se evaluaron con la lista de verificación del Joanna Briggs Institute para estudios de cohortes. Se extrajo la tasa de incidencia por sexo y edad y se realizó una meta-regresión de efectos aleatorios con un modelo de Poisson para evaluar la incidencia por modificadores potenciales. Se calcularon tasas de tendencia temporal relativa (RTTR) para comparar grupos de edad y sexo. De 9242 registros identificados, 7301 títulos y resúmenes fueron revisados, se excluyeron 7185 por no cumplir con los objetivos del estudio. Se revisaron 116 artículos completos y solo 6 estudios observacionales prospectivos cumplieron con los criterios de elegibilidad, se incluyeron 4483 casos de ACV en 4,101,084 individuos. Las tasas de incidencia de ACV variaron significativamente entre países; la tasa en menores de 55 años aumentó en el último período (≥2010) comparado con el anterior (IRR, 1.37 [95 % CI, 1.23–1.50]), mientras que en mayores de 55 años disminuyó (IRR, 0.83 [95 % CI, 0.76–0.89]). La tasa en menores de 45 años mostró una tendencia desfavorable en la última década (IRR, 1.59 [95 % CI, 1.36–1.82]), y el análisis de RTTR reveló un aumento más alto en mujeres menores de 55 años (RTTR, 1.98 [95 % CI, 1.75–2.21]) en comparación con hombres (RTTR, 1.42 [95% CI, 1.22–1.63]). La evaluación de sesgo mostró una representación simétrica en los diagramas de embudo.(7)

- Global epidemiology of stroke and access to acute ischemic stroke interventions

En 2010, se estimó que el número de accidentes cerebrovasculares isquémicos (ACV-I) y hemorragias subaracnoideas (ACV-H) a nivel mundial era de 11,6 millones y 5,3 millones, respectivamente; el 63 % de los ACV-I y el 80 % de los ACV-H ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos. Para 2016, el número de nuevos ACV aumentó a 13,7 millones, con 5,5 millones de muertes atribuidas al accidente cerebrovascular; ACV-I y ACV-H causaron 2,7 millones y 2,8 millones de muertes, respectivamente.

La prevalencia global de ACV en 2016 fue de 80,1 millones: 41,1 millones en mujeres y 39,0 millones en hombres. En Estados Unidos, la prevalencia de ACV en adultos mayores de 20 años es aproximadamente del 3 %, con unos 795,000 nuevos ACV al año, de los cuales aproximadamente 610,000 son primeros ACV.

La tasa de mortalidad por ACV varía considerablemente entre países, desde un 10 % en Dijon, Francia, hasta un 42 % en Kolkata, India, reflejan disparidades en la disponibilidad de recursos para mitigar la carga del ACV. El ACV es la segunda causa principal de discapacidad a nivel global y representó aproximadamente 116 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) en 2016. Desde 1990 hasta 2010, aunque las tasas de mortalidad estandarizadas por edad para ACV-I y ACV-H disminuyeron, el número absoluto de casos y muertes aumentó, al igual que los AVAD perdidos. Los datos recientes de 2010 a 2017 muestran un aumento alarmante del 5,3 % en incidencia y mortalidad por ACV, del 19,3 % en prevalencia y del 2,7 % en AVAD perdidos, con la mayor carga soportada por los países de ingresos bajos y medianos.

La incidencia de ACV es más alta en mujeres mayores de 50 años, en poblaciones menos educadas y en algunos grupos raciales o étnicos. Se proyecta que para 2030 los 3,4 millones de adultos estadounidenses adicionales habrán tenido un ACV, con un incremento en la mortalidad absoluta por ACV del 50 %. En la India, la incidencia acumulada de ACV varía entre 105 y 152 por cada 100,000 personas por año y la prevalencia cruda del ACV oscila entre 44,3 y 559 por cada 100,000 personas en distintas regiones. La mayoría de los ACV ocurren después de los 50 años, aunque aproximadamente el 10 %-15 % de los ACV ocurren en pacientes de 18 a 50 años. En cuanto al ACV isquémico, representa aproximadamente el 87 % de todos los ACV. La incidencia global de ACV-I en 2017 fue de 101,3 por cada 100,000 personas.

Las principales subcategorías de ACV-I incluyen la cardioembolismo (22 %), aterosclerosis de grandes arterias (23 %) y oclusión de pequeños vasos (22 %). Los estudios recientes muestran un aumento temporal en los ACV cardioembólicos en blancos y aterosclerosis de grandes arterias en asiáticos. La oclusión de grandes vasos (LVO) es una subcategoría importante de ACV-I asociada con un mayor riesgo de muerte y discapacidad permanente. Los estudios han encontrado que los LVO contribuyen al 60 % de la discapacidad post-ACV y al 95 % de la mortalidad post-ACV. En Estados Unidos, el número de pacientes elegibles para trombectomía mecánica (MT) anualmente varía entre 27,000 y 97,000, mientras que la cantidad de MT realizadas en 2016 fue de alrededor de 11,500. A nivel mundial, se estima que se realizan menos de 100,000 MT al año. La trombectomía mecánica se ha establecido como procedimiento estándar para pacientes con LVO de circulación anterior dentro de las 6 horas del inicio de los síntomas y se ha demostrado beneficios hasta 24 horas con la selección basada en la perfusión cerebral favorable. Las diferencias en la disponibilidad de MT entre países reflejan una brecha significativa en el acceso al tratamiento. En cuanto a la trombólisis intravenosa (IVT), ha sido efectiva en la reducción de discapacidad si se administra dentro de las 4,5 horas desde el inicio de los síntomas, sin embargo, la utilización de IVT varía ampliamente, desde un 10 %-15 % en países de altos ingresos hasta menos del 2 % en países de ingresos bajos y medianos. La implementación de estrategias para abordar la disponibilidad y los retrasos en la IVT podría mejorar los resultados globales del LVO.

Para abordar la creciente carga del accidente cerebrovascular a nivel mundial, es esencial entender cómo afecta a distintos países, ya que los obstáculos para implementar estrategias preventivas y terapéuticas varían entre naciones desarrolladas y no desarrolladas. Aunque el acceso a opciones terapéuticas como la trombólisis intravenosa (IVT) y la trombectomía mecánica (MT) ha mejorado, su disponibilidad sigue siendo limitada por la información, las instalaciones, los médicos y los recursos financieros. En países de ingresos bajos y medios, la falta de neuro intervencionistas y de infraestructura adecuada representa un gran desafío, junto con la falta de imágenes avanzadas y la infraestructura para el transporte rápido de pacientes, lo que contribuye a demoras en el tratamiento. Establecer cuidados agudos para el accidente cerebrovascular puede ser costoso inicialmente, pero estos costos pueden recuperarse con la reducción de la estadía hospitalaria y la rehabilitación. La utilización de IV rtPA sigue siendo rentable incluso si hasta el 30 % de los pacientes tratados son simuladores de accidente cerebrovascular. La tasa de reperfusión exitosa en trombectomía mecánica es del 70 % y se espera que el uso de dispositivos de tercera y cuarta generación mejore aún más estas tasas, lo que genera ahorros significativos en costos de atención médica. Las unidades móviles de accidente cerebrovascular (MSUs) pueden mejorar el acceso al tratamiento y reducir costos al proporcionar atención temprana en el lugar o que permite acortar el tiempo hasta el tratamiento y reduce la discapacidad y la muerte. Varias organizaciones internacionales, como el MT2020+, están trabajando para mejorar el acceso a las intervenciones para el accidente cerebrovascular, educar al público y proporcionar directrices para el cuidado en entornos de bajos recursos.(8)

- Hyperlipidemia associated with stroke in older adults

El estudio se realizó con un diseño de revisión bibliográfica y se utilizaron fuentes oficiales como PubMed, Scielo, HighBeam Research, Chemedia, Redalyc y otros recursos como MeSHEn, Science Direct, OMS, OPS, INEC, Elsevier y Google Scholar. Se emplearon términos MeSH como "hiperlipidemia", "accidentes cerebrovasculares" y "factores asociados" y operadores booleanos “and” y “or” para refinar y ampliar la búsqueda, se enfocó en estudios desde 2018 hasta 2023 en inglés, español y portugués. Se incluyeron artículos relevantes y de acceso abierto que evidenciaran la relación entre hiperlipidemia y accidentes cerebrovasculares y su impacto en adultos mayores, se excluyeron artículos no relacionados, duplicados, fuera del rango temporal estipulado, incompletos y de fuentes no confiables como Wikipedia y monografías. Se respetaron los derechos de autor y los principios éticos, se utilizaron las normas Vancouver durante la investigación.

El análisis reveló disparidades significativas en la prevalencia de hiperlipidemia, Italia se destacó con un 55,8 % y Argentina con un 1,5 %. En cuanto a accidentes cerebrovasculares en adultos mayores, México presentó una tasa del 68,30 % y Colombia del 60,00 %. Las medidas preventivas variaron significativamente entre países, con México que mostró una alta conciencia nutricional de un 86 % y Colombia con un 90 % de pacientes sin controles regulares, lo que agrava la situación. La hiperlipidemia está directamente relacionada con trastornos cardiovasculares debido a altos niveles de triglicéridos y colesterol, con estadísticas que varían según la muestra y el contexto, se incluyeron factores como la genética, los estilos de vida y hábitos alimenticios. Los factores modificables como la hipertensión, la hiperlipidemia y la diabetes son principales causales de accidentes cerebrovasculares y es crucial promover hábitos saludables y tratamientos adecuados.

Los sistemas de salud enfrentan desafíos debido a cambios fisiológicos en los adultos mayores que aumentan el riesgo de enfermedades. Implementar una dieta balanceada y ejercicio físico puede mejorar la calidad de vida y reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Es fundamental considerar aspectos como la edad, el peso, los antecedentes médicos y nutricionales para una salud óptima y realizar estudios rutinarios para prevenir futuros accidentes vasculares.(9)

7. Heart disease and stroke statistics-2020 update: a report from the American Heart Association

En Estados Unidos, se estima que 7 millones de personas mayores de 20 años han tenido un accidente cerebrovascular, con una prevalencia general del 2,5 %. La prevalencia de accidentes cerebrovasculares aumenta con la edad y varía entre sexos, con tasas más altas en Arkansas (4,5 %) y más bajas en Wisconsin (1,9 %). Los síntomas relacionados con los accidentes cerebrovasculares son relativamente altos en personas sin diagnóstico previo, lo que sugiere que los accidentes cerebrovasculares podrían estar subdiagnosticados. Para 2030, se proyecta que 3,4 millones de adultos más tendrán un accidente cerebrovascular, con un incremento del 20,5 % respecto a 2012, será el mayor aumento en hombres hispanos blancos (29 %). Cada año, aproximadamente 795,000 personas experimentan un accidente cerebrovascular nuevo o recurrente, de los cuales el 87 % son isquémicos, el 10 % hemorragias intracraneales y el 3 % hemorragias subaracnoideas. La incidencia de accidentes cerebrovasculares ha disminuido en ciertos grupos etáreos y raciales, pero el riesgo de accidente cerebrovascular sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y la acumulación de factores de riesgo. A pesar de las tendencias de disminución en la incidencia, el riesgo de accidente cerebrovascular global ha aumentado ligeramente. La prevalencia y la incidencia de ataques isquémicos han mostrado cambios diversos según el grupo étnico, siendo más alta en negros y en hispanos en comparación con blancos. Además, las tasas de accidente cerebrovascular y los síntomas relacionados varían por edad, sexo y etnicidad, con mujeres y personas de edad avanzada presentando un riesgo más alto. La incidencia y mortalidad de accidentes cerebrovasculares recurrentes han sido evaluadas en diversos estudios. Entre 128,789 beneficiarios de Medicare (1999-2013), la incidencia de accidente cerebrovascular recurrente fue de 108 por cada 1000 personas-año en personas de piel blanca y 154 en personas de piel negra, con una mortalidad posterior a la recurrencia de 16 % para los de piel blanca y 21 % para los de piel negra. Estos presentan un mayor riesgo de recurrencia a 1 año (HR ajustado, 1.36), pero un menor riesgo de mortalidad a 30 días tras la recurrencia (RR ajustado, 0.82). Un meta-análisis hasta septiembre de 2017 reveló que múltiples lesiones en MRI, lesiones en múltiples etapas y territorios están asociadas con un mayor riesgo de recurrencia de accidente cerebrovascular isquémico, así como una historia previa de accidente cerebrovascular o TIA, sin embargo, el riesgo de recurrencia es menor en accidentes cerebrovasculares de pequeños vasos comparado con los de grandes vasos.

En niños, especialmente aquellos con arteriopatía, el riesgo de recurrencia es alto, con tasas que varían entre 19 % y 32 % a 1 año. En adultos, el registro MONICA de Suecia del Norte mostró una tasa de recurrencia acumulada de 6 % a 1 año y 25 % a 10 años, con una disminución del riesgo en un 36 % entre 1995 y 2008. En una base de datos nacional de 2013, las tasas de accidente cerebrovascular recurrente eran de 1814.0 a 30 días y 2913.3 a 90 días por cada 100,000 hospitalizaciones, con la diabetes mellitus asociada a un mayor riesgo de recurrencia. El 91 % del riesgo de accidente cerebrovascular puede atribuirse a factores de riesgo modificables como la hipertensión, la obesidad y la dislipidemia y el 74 % a factores de riesgo conductuales como el tabaquismo y una dieta poco saludable, mientras que el 29 % se atribuye a la contaminación del aire. Las guías de 2017 recomiendan un control intensivo de la presión arterial (PA) para prevenir accidentes cerebrovasculares, con un objetivo de PA <130/80 mm Hg, y se ha demostrado que controlar la PA a <150/90 mm Hg reduce el riesgo de accidente cerebrovascular. La hipertensión sistólica <130 mm Hg puede ser el objetivo más clínicamente ventajoso. La diabetes mellitus aumenta la incidencia de accidente cerebrovascular isquémico, especialmente antes de los 65 años y es un factor de riesgo independiente para recurrencia. Aunque la diabetes se asocia con mayor mortalidad y readmisiones tras un accidente cerebrovascular, el control intensivo de glucosa no ha mostrado una reducción significativa en el riesgo de accidente cerebrovascular comparado con el control convencional. La fibrilación auricular no valvular (AF) aumenta significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular y puede ser subestimada debido a su frecuencia asintomática. Las arritmias subclínicas también están asociadas con un mayor riesgo. Factores de riesgo importantes en el contexto de AF incluyen edad la avanzada, la hipertensión y la diabetes mellitus. En cuanto al colesterol, los niveles altos de LDL se asocian con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, mientras que el colesterol HDL tiene una asociación protectora. La disminución de triglicéridos no se relaciona consistentemente con el riesgo de accidente cerebrovascular, aunque algunas investigaciones sugieren una relación inversa con el accidente cerebrovascular hemorrágico. Los fumadores actuales tienen un riesgo de accidente cerebrovascular de 2 a 4 veces mayor en comparación con los no fumadores o aquellos que han dejado de fumar por más de 10 años. El tabaquismo actual se asocia con una mayor prevalencia de infartos cerebrales definidos por MRI y pequeños infartos subcorticales. Además, el cigarro es un factor de riesgo para el accidente cerebrovascular isquémico y la hemorragia subaracnoidea, fue el factor modificable más importante en la prevención de esta última. En un estudio danés, el tabaquismo entre personas con fibrilación auricular se relacionó con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico o tromboembolismo arterial, incluso, después de ajustar otros factores de riesgo tradicionales. La exposición al humo de tabaco de segunda mano también se asocia con un riesgo elevado de accidente cerebrovascular. Los estudios indican que dejar de fumar reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en todos los grupos de sexo, raza y edad. La inactividad física se relaciona con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. En el estudio ARIC, se observó que mayores niveles de actividad física reducían la incidencia de accidente cerebrovascular en personas de color de piel negra y en los de piel blanca, aunque esta tendencia no fue significativa en estos últimos. Entre personas mayores de 80 años en NOMAS, la inactividad física se asoció con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. La actividad física moderada y el ejercicio tienen un efecto protector contra el accidente cerebrovascular, y un mayor tiempo de caminata se asocia con un riesgo reducido de accidente cerebrovascular, sin embargo, el tiempo sedentario prolongado también está vinculado a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, independiente de los niveles de actividad física. Una dieta de estilo mediterráneo rica en nueces y aceite de oliva se asocia con una reducción en el riesgo de accidente cerebrovascular. La adherencia a patrones dietéticos saludables, en lugar de concentrarse en nutrientes individuales, es clave para reducir el riesgo. El consumo de pescado, una dieta nórdica rica en alimentos específicos y la ingesta de aceite de oliva se asocian con un menor riesgo de accidente cerebrovascular. El consumo de potasio y flavonoles también muestra una relación inversa con el riesgo de accidente cerebrovascular. Por otro lado, el consumo de bebidas endulzadas artificialmente se ha asociado con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, en especial isquémico. Los pacientes con una tasa de filtración glomerular (TFG) inferior a 60 mL/min/1.73 m² tienen un riesgo aumentado de accidente cerebrovascular, con una relación lineal entre la disminución de la TFG y el riesgo de accidente cerebrovascular. La albuminuria elevada también está fuertemente asociada con el riesgo de accidente cerebrovascular. La presencia de proteinuria y albuminuria se considera mejor predictor de riesgo de accidente cerebrovascular que la TFG en pacientes con enfermedad renal. Además, un eGFR bajo se asocia con una mayor mortalidad y peores resultados funcionales tras un accidente cerebrovascular. La historia familiar y la genética juegan un papel crucial en el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV), especialmente en el ACV isquémico, que tiene una mayor probabilidad de ocurrir en individuos con antecedentes familiares de la enfermedad. La heredabilidad es más significativa en ACV de gran arteria y vaso pequeño, con variantes genéticas específicas como PITX2 y HDAC9 asociadas a subtipos particulares de ACV. Los estudios de asociación del genoma (GWAS) han identificado 32 loci genéticos relacionados con el ACV, que revelan mecanismos cardíacos adicionales y loci específicos para ciertos subtipos, como EDNRA y LINC01492 para el ACV de gran arteria, además de variantes genéticas únicas en poblaciones no europeas, como SERGEF en personas de color de piel negra. Las formas monogénicas como CADASIL y variantes raras también contribuyen al riesgo, mientras que los hematomas intracraneales (ICH) presentan un componente genético, con variantes en el gen APOE asociadas al riesgo. En cuanto al conocimiento sobre señales de advertencia y factores de riesgo del ACV, se observa una falta de conciencia, especialmente en niños y adultos mayores, con disparidades étnicas en el conocimiento de síntomas y tratamientos. En 2017, el ACV fue responsable de 1 de cada 19 muertes en EE.UU. con una mortalidad más alta entre los de color de piel negra no hispanos y una disminución general en la tasa de mortalidad ajustada por edad desde 2007, aunque el número total de muertes aumentó. Existen disparidades geográficas en la mortalidad, fue más alta en el "cinturón del ACV" del sureste de EE.UU. Después del ACV, las complicaciones comunes incluyen infecciones, depresión y dolor crónico, que afecta también a los cuidadores que enfrentan desafíos significativos. Aproximadamente un tercio de los sobrevivientes de ACV desarrollan depresión post-ACV, con un aumento en la probabilidad de suicidio durante el primer año tras el evento.(1)

8. Treatments in ischemic stroke: current and future

El tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo (AIS) incluye diversas estrategias. La única terapia sistémica farmacológica aprobada es la trombólisis intravenosa (IVT) con alteplasa, recomendada dentro de las 4,5 horas desde el inicio de los síntomas, sola o combinada con trombectomía mecánica (MT) en caso de oclusión de grandes vasos (LVO). La MT se recomienda dentro de las 6 horas en pacientes con LVO, combinada con IVT dentro de las 4,5 horas o sola entre las 4,5 y 6 horas desde el inicio de los síntomas. Para el diagnóstico y manejo del AIS se utilizan técnicas de imágenes con tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia magnética (MRI), que evalúan el estado de perfusión del tejido cerebral y distinguen entre el núcleo isquémico dañado y la penumbra recuperable. Recientes evidencias han permitido extender la ventana de tiempo para la IVT hasta 9 horas en pacientes con tiempo de inicio desconocido con el uso de neuroimágenes avanzadas. Una complicación rara pero grave de la IVT es la hemorragia intracerebral sintomática (sICH), con una tasa del 2-7 %, y solo el 10-20 % de los pacientes reciben tratamiento fibrinolítico debido a este riesgo y la estrecha ventana terapéutica. Tenecteplase, un rtPA de próxima generación, muestra un perfil de seguridad mejorado y una administración más sencilla. Las directrices de 2021 de la ESO sugieren IVT con alteplasa sobre tenecteplase para AIS de menos de 4,5 horas y no elegibles para MT, pero recomiendan tenecteplase antes de la trombectomía en candidatos a MT. La prevención secundaria temprana incluye la administración de ácido acetilsalicílico (ASA) dentro de las 48 horas y para accidentes cerebrovasculares isquémicos menores no cardioembólicos y TIA de alto riesgo, se recomienda terapia antiplaquetaria dual (DAPT) con aspirina y clopidogrel o ticagrelor durante 21 días, seguida de monoterapia antiplaquetaria. Nuevos agentes antiplaquetarios y anticoagulantes, como glenzocimab y argatroban, están en investigación. En pacientes con fibrilación auricular (FA), se recomiendan anticoagulantes orales directos (DOACs) sobre los antagonistas de la vitamina K (VKAs) por sus perfiles de seguridad mejorados. Para el tratamiento del edema cerebral en el AIS, la terapia osmótica con manitol o solución salina hipertónica es razonable, aunque la cirugía descompresiva ha mostrado reducir la mortalidad y mejorar los resultados funcionales en casos de infarto hemisférico espacio-ocupante. Esta síntesis aborda los principales puntos sobre el tratamiento del AIS, incluidos los tratamientos aprobados, las complicaciones y las estrategias de prevención secundaria.(10)

9. Consensus on diagnosis and treatment of acute ischemic stroke council – Argentine Society of Cardiology

El tratamiento médico general del accidente cerebrovascular isquémico incluye varias medidas fundamentales. La elevación de la cabeza de la cama a 30-45 grados es crucial, especialmente en pacientes con deterioro de la conciencia, quienes deben recibir una sonda nasogástrica para prevenir aspiraciones. La hipoxemia es común en estos pacientes, por lo que se debe monitorear la saturación arterial de oxígeno y administrar oxigenoterapia si cae por debajo del 92 %. La presión arterial debe ser cuidadosamente controlada; la hipertensión solo se trata si supera los 200/120 mm Hg, y la reducción no debe exceder el 15 % del valor inicial en las primeras 24 horas. La hiperglucemia en la fase aguda está asociada con un mal pronóstico, por lo que se debe mantener la glucemia bajo control y administrar insulina si supera los 180 mg/dl. Es esencial mantener un balance hídrico adecuado al usar solución salina normal, se deben evitar soluciones hipotónicas que pueden causar edema cerebral. La temperatura corporal debe ser controlada y se debe administrar antitérmicos si supera los 37,5 ºC y descartar infecciones. La alimentación oral debe iniciarse solo después de descartar trastornos deglutorios y los pacientes deben ser movilizados para prevenir lesiones por decúbito; se recomienda heparina en dosis preventivas para aquellos con compromiso motor grave para evitar trombosis venosa profunda. La profilaxis anticonvulsiva no es rutinaria, salvo en pacientes con antecedentes de convulsiones. En cuanto al tratamiento específico del accidente cerebrovascular isquémico, el tratamiento trombolítico con rt-PA administrado en las primeras 3 horas mejora el pronóstico, con beneficios extendidos hasta 4,5 horas en casos menos graves o en pacientes menores de 80 años; la presión arterial debe ser menor a 185/110 mm Hg antes y durante las 24 horas posteriores al tratamiento. La trombólisis intraarterial, especialmente en oclusiones proximales de la arteria cerebral media, muestra mejores resultados, aunque su uso está limitado por la disponibilidad de prourocinasa y la falta de ensayos clínicos amplios. Los dispositivos de recanalización intraarteriales como el MERCI han mostrado resultados clínicos variables, requiriendo más investigación para confirmar su eficacia. La aspirina es efectiva y segura en las primeras 48 horas para reducir la recurrencia del ACVI sin aumentar significativamente las hemorragias intracerebrales. La anticoagulación temprana con heparina no ha demostrado beneficios generales y puede incrementar las complicaciones hemorrágicas, por lo que su uso se limita a casos con alto riesgo de reembolia. Ninguna estrategia de neuroprotección ha mostrado mejoras significativas en el pronóstico en estudios clínicos. En el ámbito quirúrgico, la cirugía descompresiva en infartos malignos de la arteria cerebral media ha demostrado reducir la mortalidad y mejorar el pronóstico funcional. En infartos cerebelosos con efecto de masa, se recomienda la ventriculostomía y cirugía descompresiva antes de la herniación para mejorar el pronóstico.(11)

10. Actualización en el manejo agudo del ataque cerebrovascular isquémico

La estrategia de búsqueda consistió en una revisión sistemática de la literatura publicada entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2023, se utilizaron palabras clave en Medline, Embase y Cochrane, además de resúmenes en inglés de la European Stroke Organisation Conference 2023. Los estudios seleccionados se clasificaron por nivel de evidencia, se priorizan ensayos clínicos, meta-análisis de pacientes individuales, meta-análisis de estudios de baja heterogeneidad y cohortes prospectivas y retrospectivas. Entre 2020 y 2022, se publicaron seis ensayos clínicos aleatorizados en los que se evaluó la no inferioridad de la terapia trombolítica (TM) directa frente a la terapia combinada con rtPA para el tratamiento agudo del accidente cerebrovascular (ACV) y la oclusión de grandes vasos (LVO). Un metaanálisis mostró una diferencia absoluta del 2 % en el desenlace funcional excelente, sin demostrar la no inferioridad de la TM primaria. En futuros debates, se enfocarán en subgrupos con alto riesgo de hemorragia, como aquellos con núcleo isquémico extenso o daño microangiopático severo. Aproximadamente el 20 % de los pacientes con LVO tienen un núcleo isquémico extenso y la TM en estos casos puede resultar en un mejor desenlace funcional sin un aumento significativo en las hemorragias intracraneales sintomáticas. En pacientes con oclusión de mediano calibre, la TM puede asociarse con una mayor probabilidad de independencia funcional, en el que se considera la severidad del déficit clínico. La eficacia de la TM en pacientes con baja severidad clínica (NIHSS ≤5) ha sido poco estudiada y no muestra beneficios claros debido al buen estado de colateralidad. En pacientes mayores de 80 años, el beneficio de la TM es menor, pero sigue siendo significativo en términos relativos. Reducir el tiempo puerta-punción a menos de 60 minutos mejora la reperfusión del tejido viable y la selección directa en sala de angiografía puede aumentar la probabilidad de un buen desenlace funcional. Simplificar los criterios de selección para TM en ventanas extendidas usando solo TC de cerebro ha mostrado ser efectivo, reduce el tiempo puerta-punción sin afectar el desenlace funcional. Existe la posibilidad de que pacientes con ACV y LVO, con NIHSS ≥6 y ASPECTS ≥8, puedan beneficiarse de la TM más allá de las 24 horas desde el inicio de los síntomas, aunque se requiere más evidencia. El uso de stent en el segmento cervical en pacientes con oclusión en tándem puede mejorar la independencia funcional sin aumentar la tasa de hemorragias intracraneales sintomáticas y la decisión de realizar esta intervención debe considerar el ASPECTS y la etiología de la oclusión. El tirofiban, un antiagregante, ha demostrado ser seguro y podría asociarse a un mejor desenlace funcional en pacientes con oclusión ateromatosa de grandes vasos. El uso de antiagregantes en las primeras 24 horas en casos con stent intracraneal es respaldado por la seguridad, aunque se necesita más evidencia para determinar su eficacia. El uso adyuvante de rt-PA intraarterial podría mejorar el desenlace neurológico al tratar oclusiones de ramas distales imperceptibles. Nuevos ensayos clínicos han mostrado que la TM en oclusión de la arteria basilar dentro de las primeras 12-24 horas puede mejorar el desenlace funcional, por lo que es crucial la selección adecuada de pacientes con NIHSS ≥10 y pc-ASPECTS ≥6.(2)

11. Management of acute ischemic stroke

El objetivo principal del manejo avanzado del accidente cerebrovascular (ACV) es la revascularización y la limitación del daño neuronal secundario, con la trombólisis intravenosa (IV) y la terapia endovascular (EVT) disponibles para pacientes seleccionados. La trombólisis IV, demostrada eficaz en 1995 con el rtPA, ha transformado el tratamiento del ACV isquémico agudo (AIS), ha mostrado que la administración dentro de las primeras 3 horas del inicio de los síntomas mejora significativamente las probabilidades de discapacidad mínima. A pesar de su eficacia, el uso de IV-tPA ha sido bajo, con tasas del 3,2–5,2 % en EE.UU., principalmente por la ventana de tiempo limitada. La extensión de esta ventana a 4,5 horas en 2009 aumentó la utilización y estudios recientes sugieren que la imagenología puede guiar el tratamiento incluso en casos de inicio desconocido. El estudio EXTEND ha demostrado que IV-tPA puede ser eficaz hasta 9 horas después del inicio, con revascularización posible hasta 24 horas. Tenecteplase, un agente trombolítico más reciente, ha mostrado resultados prometedores, pero aún no está aprobado por la FDA ni cuenta con la misma recomendación que alteplase. La terapia endovascular (EVT) ha ampliado la ventana de tratamiento del AIS, siendo crucial en hasta el 69 % de los pacientes que no son elegibles para IV-tPA. El éxito de EVT se mide con la escala Thrombolysis in Cerebral Infarction (TICI), y desde 2015, múltiples estudios han demostrado su eficacia en pacientes con oclusión proximal de la arteria cerebral media o carótida interna cuando se realiza dentro de las 6, 8 o 12 horas del inicio de los síntomas. La EVT moderna ha mostrado más que duplicar las probabilidades de un mejor resultado funcional sin diferencias significativas en mortalidad o hemorragia parenquimatosa. Además, EVT sigue siendo beneficiosa incluso después de la administración de IV-tPA y puede ser útil en pacientes mayores de 80 años. Ensayos recientes indican que la ventana de tiempo para EVT puede extenderse hasta 24 horas si hay desajuste entre el déficit clínico y el tamaño del infarto o desajuste de perfusión, por lo que cambia la percepción del "reloj biológico" del ACV.(3)

12. Diagnosis and management of acute ischemic stroke

La introducción de la trombólisis intravenosa con activador del plasminógeno tisular recombinante (rtPA, alteplasa) para tratar el ictus isquémico agudo requirió una revolución en la organización de la atención del ictus. El reconocimiento de que "el tiempo es cerebro" impulsó campañas efectivas de concienciación pública y prehospitalaria, como la prueba FAST (Cara, Brazo, Habla, Tiempo) y la triage rápida en centros designados. La organización del cuidado del ictus varía según la geografía local, pero la implementación de rutas de atención aguda dedicadas es desigual en el Reino Unido. Los centros de ictus completos proporcionan todos los aspectos de la atención aguda del ictus y la triage de pacientes elegibles para trombectomía endovascular directamente a un centro de ictus completo (modelo "mothership") puede mejorar la probabilidad de un buen resultado, incluso, si otros hospitales están más cerca. Los centros primarios de ictus suelen ser más pequeños e inician la trombólisis intravenosa, en los que se transfieren a los pacientes elegibles para trombectomía endovascular a un centro de ictus completo (modelo "drip-and-ship"). Los hospitales rurales sin equipo de ictus pueden estar vinculados con centros de ictus mediante telemedicina para llamadas de trombólisis. El aspecto clave de cualquier modelo de servicio de ictus es que los pacientes puedan acceder a experiencia especializada, neuroimagen y cuidado en unidades de ictus sin demora. La distinción entre AIT e ictus no puede hacerse mientras el paciente siga sintomático, por lo tanto, todos los pacientes deben ser evaluados rápidamente. Los modelos organizativos para lograr esto comúnmente incluyen clínicas de acceso rápido. El resto del artículo se enfoca en la evaluación y tratamiento del ictus isquémico agudo incapacitante. En el contexto del ictus agudo, la historia del paciente es crucial y debe obtenerse de manera eficiente, enfocándose en responder preguntas claves. La historia colateral de testigos o familiares es esencial, ya que la naturaleza del déficit a menudo impide que los pacientes proporcionen una historia fiable. Las preguntas claves incluyen:

- ¿Cuándo se vio al paciente por última vez bien?

- Determinar si el paciente está dentro de la ventana de tratamiento con terapia de reperfusión establece el ritmo de las investigaciones posteriores y ayuda a la triage de referencias simultáneas.

- ¿Qué tan rápidamente se desarrollaron los síntomas? El inicio de los síntomas del ictus suele ser repentino, aunque hay excepciones notables. La severidad fluctuante es común en las primeras horas después del ictus y la mejora inicial puede ser seguida de un deterioro.

- ¿Hay antecedentes médicos y de medicación significativos? Un resumen breve del historial del paciente, especialmente los factores de riesgo vascular, influirá en el proceso de decisión diagnóstica. El examen del paciente debe centrarse en el nivel de conciencia, desviación de la cabeza y/o mirada, y lateralidad de los movimientos. La presión arterial elevada (≥140 mmHg sistólica) es común en el ictus isquémico agudo y se asocia con peores resultados. El examen neurológico debe identificar el territorio vascular afectado y cuantificar el deterioro físico y utiliza la Escala de Accidentes Cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de Salud (NIHSS). La obtención rápida de glucosa capilar es esencial antes de la neuroimagen. La neuroimagen en el contexto del ictus agudo sigue siendo predominantemente basada en CT. Un CT no contrastado es rápido y efectivo para descartar hemorragias intracraneales. La imagenología multimodal CT puede incluir CT-perfusión y/o CT-angiografía para mejorar la selección de casos para terapia de reperfusión. La MRI tiene mayor sensibilidad para isquemia que el CT. El objetivo principal del tratamiento del ictus isquémico agudo es salvar el tejido cerebral isquémico pero viable, al recanalizar las arterias cerebrales oclusas y reperfusión de la penumbra isquémica. El fracaso en reclutar o mantener colaterales subyace a la velocidad variable de evolución del núcleo. En cuanto al tratamiento de reperfusión aguda, la trombólisis intravenosa utiliza el activador del plasminógeno tisular (rtPA) para descomponer el plasminógeno en los trombos y formar plasmina, una potente enzima fibrinolítica, licenciada para mejorar el resultado funcional en ictus isquémico agudo hasta 4,5 horas después del inicio de los síntomas. Se recomienda que todos los pacientes con ictus isquémico agudo sean admitidos directamente a una unidad de ictus aguda, que debe prevenir insultos cerebrales secundarios, mantener la homeostasis fisiológica y monitorear el estado neurológico. La aspiración y la trombosis venosa profunda son complicaciones comunes y deben ser gestionadas adecuadamente. La investigación clínica activa en medicina del ictus busca mejorar los sistemas que reducen los tiempos de inicio a aguja, aumentar el acceso a la trombectomía endovascular y las tasas de admisión a unidades de ictus agudas. Las unidades móviles de ictus con escáneres CT incorporados y enlaces de telemedicina están asociadas con una entrega más temprana de trombólisis y mejor resultado clínico en entornos urbanos.(12)

13. Stroke care and collaborative academic research in Latin America

En América Latina (AL), las diferencias culturales, sociales, económicas y políticas representan desafíos significativos para unificar y estandarizar el cuidado y la investigación del accidente cerebrovascular (ACV). La región muestra una gran disparidad en los ingresos, desde países de ingresos bajos como Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua, hasta países de ingresos altos como: Chile, Panamá y Uruguay. La atención del ACV refleja estas desigualdades, con una minoría rica que puede pagar cuidados de alta calidad, mientras que la mayoría pobre tiene acceso limitado a prevención, tratamiento y rehabilitación efectivos. Los datos epidemiológicos fiables sobre el ACV son limitados y provienen principalmente de registros hospitalarios que muestran una variación significativa en la incidencia ajustada de primer ACV entre diferentes países de la región. El rápido aumento de la carga de enfermedad asociada con el ACV presenta enormes desafíos en AL, donde las estrategias de prevención y tratamiento son dispares e insuficientes. La investigación clínica ha aumentado gracias a redes y consorcios académicos que enfrentan barreras estructurales, presupuestarias y de capacidad. Fortalecer la capacidad de generar, analizar e interpretar evidencia aleatorizada es crucial para optimizar terapias y sistemas de salud. Las redes regionales fomentan estudios multicéntricos y ensayos clínicos aleatorizados, contribuyen a la validez externa de estudios internacionales y fortalecen los sistemas de salud, capacidades clínicas, pensamiento crítico e intercambio de conocimiento. Existen grandes diferencias en la disponibilidad y acceso a unidades de ACV y rehabilitación y la trombólisis intravenosa y la trombectomía, aunque efectivas, enfrentan barreras significativas para su implementación debido a la disponibilidad de equipos capacitados y altos costos. Es necesario mejorar la organización de los sistemas de salud y aumentar la inversión en recursos para ofrecer mejor tratamiento, entre los que se incluyen la rehabilitación y los cuidados post-hospitalarios. Proyectos nacionales pueden guiar el desarrollo de altos estándares de atención del ACV adaptados a las características locales. La construcción de capacidad de investigación es esencial para comprender mejor la carga de la enfermedad, identificar brechas en la atención e informar políticas y servicios. Ejemplos de colaboración en investigación académica sobre ACV incluyen el registro SITS-SIECV y la Iniciativa de ACV Angels, que recopilan datos para mejorar la calidad de la atención. Además, la participación en estudios globales ha fortalecido la capacidad local de investigación y permitido la generación de conocimiento para mejorar la atención sanitaria.(13)

14. Fighting against stroke in Latin America: a Joint Effort of Medical Professional Societies and Governments

En febrero de 2020, se envió una encuesta electrónica a los líderes nacionales en ACV en América Latina para evaluar los cambios en el cuidado del ACV en sus países desde la I Reunión Ministerial sobre ACV en América Latina (agosto 2018). Los participantes de la encuesta estaban comprometidos a mejorar los programas de ACV a través de estrategias basadas en evidencia. Los datos de 12 países fueron comparados con la situación en 2018 y los resultados fueron confirmados en una reunión en marzo de 2020 en Río de Janeiro. Se evaluó el número de centros de ACV, definidos como hospitales con equipos y tratamiento de reperfusión disponibles las 24 horas y se realizó un análisis estadístico con SPSS. Los primeros pasos tras la reunión de 2018 incluyeron la publicación de prioridades, la implementación de un registro conjunto de indicadores de calidad, la creación de nuevos centros de ACV y la educación sobre signos de ACV. La Declaración de Gramado fue un hito importante. En dos años, 190 hospitales participaron en el registro de indicadores de calidad, se aumentó la cooperación entre hospitales, neurólogos y autoridades de salud. En 2020, la encuesta fue respondida por 25 especialistas de 12 países y reveló un aumento en el número de centros de ACV de 322 a 448, con Brasil, Chile, Colombia y México y se reportó el mayor incremento. Las unidades de ACV aumentaron y la trombectomía estuvo disponible en todos los países, principalmente en hospitales privados. Los servicios de rehabilitación mejoraron, aunque el acceso, post-alta seguía siendo limitado. Chile y Brasil cumplieron la mayoría de los compromisos de la Declaración de Gramado. Las campañas de concienciación sobre el ACV aumentaron del 25 % en 2018 al 75 % en 2020, aunque solo Chile, Costa Rica y Perú tenían programas gubernamentales para esto.

Se implementaron entornos seguros para la actividad física y políticas para hábitos saludables en todos los países. El programa nacional para detectar y controlar factores de riesgo vascular mejoró, con un enfoque en la hipertensión y diabetes en el que se incluyó medicación gratuita. Programas de cese de fumar y reducción de sal se implementaron en 10 de 12 países. Aunque hubo mejoras en la estructura de los centros de ACV, el 58 % de los países reportó que el cuidado prehospitalario no estaba adecuadamente estructurado y la capacitación de profesionales era limitada. En 2020, cinco países tenían acceso a la telemedicina. La investigación en ACV aumentó en algunos países, entre los que se destacó Brasil con importantes avances en investigación clínica que impulsaron cambios en políticas públicas. En general, el 92 % de los países reportaron mejoras en el cuidado del ACV entre 2018 y 2020, se destacó la implementación de políticas para controlar factores de riesgo, la estructuración de centros de ACV y el aumento de la disponibilidad de trombólisis intravenosa y trombectomía en ACV agudo.(14)

15. Prevalence and incidence of stroke in Latin America and the Caribbean: a systematic review and meta-analysis

Se realizó una revisión sistemática y un meta-análisis para evaluar la prevalencia e incidencia del accidente cerebrovascular (ACV) en América Latina y el Caribe (PROSPERO: CRD42021233565), se siguieron las directrices PRISMA 2020. Las principales bases de datos utilizadas fueron OVID y LILACS, y la búsqueda abarcó hasta el 31 de diciembre de 2020. Se incluyeron estudios transversales y longitudinales que permitían estimar la prevalencia y/o incidencia del ACV en la población general mayor de 18 años. Los estudios seleccionados debían haberse realizado en países de América Latina y el Caribe (LAC). Los datos fueron extraídos y evaluados por dos revisores independientes, se utilizaron formularios de extracción específicos para estudios de prevalencia e incidencia. La calidad metodológica de los estudios se evaluó mediante la Lista de Verificación de Evaluación Crítica. Se incluyeron 31 estudios de prevalencia y 11 de incidencia, con datos de 17 países. La mayoría de los estudios de prevalencia usaron auto-reporte como método de diagnóstico (64 %) y los estudios de incidencia utilizaron principalmente el método de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (75 %). El meta-análisis mostró una prevalencia agrupada de 32 por cada 1000 sujetos, con alta heterogeneidad. En el análisis estratificado, la prevalencia fue similar en hombres y mujeres y aumentó con la edad. Los estudios con bajo riesgo de sesgo mostraron una prevalencia mayor. El metaanálisis de incidencia mostró una incidencia agrupada de 255 por cada 100,000 persona-años, con alta heterogeneidad. La incidencia fue mayor en hombres y en estudios de cohortes en comparación con los registros. Los estudios con bajo riesgo de sesgo también mostraron una incidencia mayor. Los análisis de meta-regresión indicaron que la prevalencia e incidencia del ACV variaron significativamente según el país, la edad y el método de diagnóstico utilizado.(15)

16. Ischaemic stroke in young adults: a global perspective

Para esta revisión, se buscaron artículos publicados entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de enero de 2020 en Medline y en la base de datos de la OMS. Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda en combinaciones múltiples: 'ictus isquémico, adultos jóvenes, incidencia, global, epidemiología, infección, diferencias de sexo, raza, etnia, factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, inactividad física, tabaquismo, consumo de alcohol, contaminación del aire, causas, disección, Moyamoya, VIH, Chagas, anemia falciforme, neurocisticercosis'. Se excluyeron otras causas raras de ictus isquémico en jóvenes debido a su baja prevalencia global. Se revisaron más de 2000 resúmenes y se incluyeron todos los estudios relevantes publicados en inglés o en holandés.

La lista final de referencias se generó en función de la relevancia para los temas tratados en la revisión. La incidencia de ictus isquémico en jóvenes varía considerablemente a nivel mundial y es generalmente mayor en países en desarrollo en comparación con países industrializados. La incidencia publicada varía desde 5 a 15 por 100,000 personas-año en estudios europeos a 20 por 100,000 personas-año en estudios de América del Norte, Australia y Asia y hasta 40 por 100,000 personas-año en algunos países africanos e Irán. Las diferencias metodológicas dificultan las comparaciones precisas de incidencias publicadas debido a la heterogeneidad en la definición de ictus joven y la inclusión de otros subtipos de ictus. Enfermedades como la enfermedad de Moyamoya, la anemia falciforme, la enfermedad de Chagas, el VIH y la neurocisticercosis tienen diferentes prevalencias e incidencias en dependencia de la región. La cardiopatía reumática y la enfermedad de Chagas son causas importantes de ictus cardioembólico en áreas de alta prevalencia como África, Oriente Medio y el sudeste asiático. La prevalencia de factores de riesgo modificables (hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, diabetes y obesidad) está aumentando entre los pacientes jóvenes con ictus. Aproximadamente el 35 % de los pacientes jóvenes con ictus isquémico fueron diagnosticados con hipertensión. La diabetes mellitus se encuentra en hasta el 10 % de los jóvenes con ictus. La dislipidemia es común y afecta entre el 50 % y el 60 % de los pacientes jóvenes con ictus. En los EE.UU. la incidencia de ictus entre personas de color de piel negra e hispanos es mayor que entre personas de piel blanca. Las disparidades en la incidencia de ictus entre personas de color de piel negra y blanca en los EE.UU. son más altas entre la tercera y cuarta décadas de vida. En cuanto al sexo, se han reportado resultados contradictorios sobre la incidencia en hombres y mujeres, con algunos estudios que muestran mayor incidencia en mujeres menores de 30 o 44 años, mientras que otros muestran tasas similares entre ambos sexos o mayor incidencia en hombres. En resumen, el estudio proporciona una visión global de la epidemiología del ictus isquémico en adultos jóvenes, se destacan diferencias geográficas, raciales y de sexo, y la importancia de los factores de riesgo modificables.(16)

17. Risk factors and sociodemographic characteristics of ischemic stroke in Brazil – a systematic review

El estudio es una revisión sistemática de naturaleza exploratoria y descriptiva, que se llevó a cabo en bases de datos electrónicas en la que se utilizaron métodos asociados con la revisión sistemática de la literatura (RSL) y la técnica Simple Multi-Attribute Rating Technique using Exploiting Rankings (SMARTER) (por sus siglas en inglés). Se aplicó un enfoque cuali-cuantitativo, con análisis cualitativo intuitivo e inductivo durante la recopilación del marco teórico y análisis cuantitativo mediante un método multicriterio. También se realizó un estudio experimental numérico para simular la selección de artículos basándose en los criterios observados. Las búsquedas bibliográficas se realizaron en bases de datos como PubMed, Scielo, LILACS, Science Direct y Embase, se utilizaron terminologías registradas en los Descriptores en Ciencias de la Salud. Las palabras claves en portugués utilizadas fueron: ictus isquémico, factores de riesgo, características sociodemográficas y Brasil. Para apoyar la toma de decisiones en la selección y priorización de artículos, se consideraron un conjunto de criterios esenciales para representar el estado del arte del tema investigado. El método tiene las siguientes características: lógica rigurosa, simplicidad en la comprensión y aplicación y resultados fáciles de interpretar. El resultado final incluyó 11 artículos que cumplían con las características deseadas para el estudio.(17)

18. Management of acute ischemic stroke

El accidente cerebrovascular (ACV) es la principal causa de discapacidad a largo plazo en los países desarrollados y una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. En la última década, se han logrado avances significativos en las opciones de diagnóstico y tratamiento disponibles para minimizar el impacto del ictus isquémico agudo. El primer paso clave en la atención del ictus es la identificación temprana de los pacientes y su derivación a centros capacitados para administrar el tratamiento adecuado lo más rápido posible. En este artículo, se revisaron los datos que respaldan la atención prehospitalaria y de emergencia del ictus y se incluyó el uso de protocolos de servicios médicos de emergencia para la identificación de pacientes con ictus, la trombólisis intravenosa en el ictus isquémico agudo con actualizaciones sobre los criterios de elegibilidad del paciente y las ventanas de tiempo de tratamiento y las técnicas avanzadas de imagen con interpretación automatizada para identificar a pacientes con grandes áreas del cerebro en riesgo pero sin infartos grandes completados, que probablemente se beneficien de la trombectomía endovascular en ventanas de tiempo extendidas desde el inicio de los síntomas. También se revisaron los protocolos para la gestión de los parámetros fisiológicos del paciente para minimizar los volúmenes de infarto y las actualizaciones recientes en las recomendaciones de prevención secundaria, se incluyó el uso a corto plazo de la terapia dual antiplaquetaria para prevenir recurrencias de ictus en el período de alto riesgo inmediatamente después del ictus. Finalmente, se discutieron las terapias emergentes y preguntas para futuras investigaciones.(18)

19. National stroke management plan in Uruguay: Challenges and opportunities