Artículos originales

Adherencia terapéutica de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en cuatro áreas de salud del país

Therapeutic Adherence of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Four Health Areas of the Country

Cómo citar este artículo:

Copyright: Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al publico apoya a un mayor intercambio de conocimiento global. Esto significa que se permite la copia y distribución de sus contenidos científicos por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no se realicen modificaciones de ellas.

Recibido: 2024-01-25 12:32:19

Aprobado: 2024-03-12 19:28:46

Correspondencia: Addys María Díaz Piñera. Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología. La Habana. Cuba. addysdiaz@infomed.sld.cu

RESUMEN

Objetivo: caracterizar la adherencia terapéutica en pacientes diabéticos tipo 2 pertenecientes a cuatro áreas de salud, de dos municipios de Cuba.

Métodos: se realizó un estudio descriptivo y transversal en dos áreas de salud de los municipios de Cárdenas y Santiago de Cuba, en el periodo enero – agosto de 2019. El universo estuvo representado por 1091 personas diabéticas que se recuperaron de un estudio previo efectuado entre el 2015 y 2016 en las mismas áreas de salud. A estas se les realizó mediciones antropométricas, de la presión arterial, hemoglobina glicada y se aplicó un cuestionario. Se estudiaron variables: sociodemográficas (edad, sexo, color de la piel, ocupación, nivel de escolaridad, convivencia), factores de riesgo y comorbilidades, tratamiento farmacológico y no farmacológico y su relación con la adherencia. Las variables categóricas fueron presentadas como frecuencias y porcentajes.

Resultados: la adherencia fue de 70,7 %, relacionada estadísticamente con color de piel blanca, nivel de escolaridad alto, control de la hemoglobina glicada según edad y valor inferior a 7 %, así como, el no padecimiento de comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, dislipidemia, no consumo de bebidas alcohólicas, ni azucaradas.

Conclusiones: la no disponibilidad de medicamentos en farmacia, el olvido en tomarlos y en los horarios establecidos resultaron las principales barreras referidas por los pacientes, esto debe tenerse en cuenta para incidir de forma favorable en el control de la diabetes mellitus.

Palabras clave: adherencia terapéutica y cumplimiento; diabetes mellitus

ABSTRACT

Objective: to characterize therapeutic adherence in type 2 diabetic patients belonging to four health areas, from two municipalities in Cuba.

Methods: a descriptive and cross-sectional study was carried out in two health areas of the municipalities of Cárdenas and Santiago de Cuba, in the period January - August 2019. The universe was represented by 1091 diabetic people who recovered from a previous study carried out between 2015 and 2016 in the same health areas. They underwent anthropometric measurements, blood pressure, glycated hemoglobin and a questionnaire was applied. Variables were studied: sociodemographic (age, sex, skin color, occupation, level of education, cohabitation), risk factors and comorbidities, pharmacological and non-pharmacological treatment and their relationship with adherence. Categorical variables were presented as frequencies and percentages.

Results: adherence was 70.7 %, statistically related to white skin color, high level of education, control of glycated hemoglobin according to age and value less than 7 %, as well as not suffering from comorbidities such as cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, dyslipidemia, no consumption of alcoholic or sugary beverages.

Conclusions: the non-availability of medications in the pharmacy, forgetting to take them and at the established times were the main barriers reported by patients, this must be taken into account to have a favorable impact on the control of diabetes mellitus.

Key words: therapeutic adherence and compliance; diabetes mellitus

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) constituye un problema de salud a nivel mundial, del cual la región de las Américas no está exenta, con un impacto creciente y sostenido en el estado de salud de las poblaciones, tanto por su frecuencia como por sus complicaciones. El número de personas con diabetes mellitus a nivel mundial se ha cuadruplicado en las últimas tres décadas y se prevé que continúe su ascenso desmedido.(1,2)

La adherencia al tratamiento es fundamental para el control de las enfermedades no transmisibles dada su alta morbilidad-mortalidad, su larga duración y su progresión lenta. El término "adherencia terapéutica" es amplio y va más allá de la toma de un medicamento, conlleva cambios en los hábitos y estilos de vida y en otros aspectos como la participación activa o negociación del paciente en el tratamiento prescrito por el profesional sanitario, lo que conlleva a mejorar la calidad de vida. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) la no adherencia al tratamiento tiene efectos a corto plazo como la hiperglucemia, y a largo plazo, pueden aparecer las complicaciones micro y macrovasculares tales como: pie diabético, retinopatía y falla renal.(2,3)

Los avances diagnósticos y terapéuticos de las últimas décadas no resuelven los problemas relacionados con el cumplimiento o adherencia, pues el paciente es autónomo y toma su propia decisión según percibe la necesidad de tomar la medicación, y según su conocimiento y preocupación por la enfermedad.(4,5)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)(6) en las naciones del llamado primer mundo la adherencia terapéutica en pacientes que padecen enfermedades crónicas es solo del 50 % y se piensa que esta deficiencia sea superior en las naciones subdesarrolladas, dada la escasez de recursos y las iniquidades en el acceso a la atención sanitaria.

La falta de adherencia terapéutica es un fenómeno multidimensional, determinado por la interacción de múltiples causas, unas susceptibles de ser modificadas y otras no, que hacen que la predicción de la falta de adherencia a nivel individual sea difícil de realizar.(7,8)

Se reconocen cinco grupos de factores que influyen en la adherencia a los medicamentos:

- Factores relacionados con el paciente: edad, sexo, ingresos económicos, nivel educativo, conductas de riesgo.

- Factores relacionados con la enfermedad: evolución y comorbilidades asociadas.

- Factores relacionados con el tratamiento: complejidad del tratamiento, la frecuencia de dosis, la distribución de dosis diarias, vía de administración, prolongación del tratamiento.

- Factores socioeconómicos: el apoyo familiar y social, el precio de los fármacos y su financiación por el Sistema de Salud.

- Factores relacionados con el sistema sanitario: el acceso a la atención médica (distancia del centro de salud, incompatibilidad de horarios, medio rural, etc.), no recibir instrucciones claras sobre la administración y acción de los fármacos, así como, tener prescripciones realizadas por diferentes profesionales.

La baja adherencia afecta la calidad de vida del enfermo y de quienes están a su alrededor, puede contribuir al desarrollo de complicaciones y secuelas que traen consigo un gran sufrimiento, además de inducir a limitaciones de grado variable y frecuentemente progresivas. Suele provocar alteraciones en el funcionamiento de las familias al generar crisis en ella. En lo social, significa un enorme costo para las instituciones de salud al proporcionar servicios que son utilizados de forma inadecuada, al tener que prolongar innecesariamente los tratamientos y por la presencia de recaídas y readmisiones que podrían evitarse. De forma general, impide lograr el control terapéutico, aumenta las complicaciones y reduce la calidad de vida.(2)

Según la OMS, aumentar la efectividad de las intervenciones relacionadas con la adherencia puede tener una repercusión mucho mayor que cualquier otra mejora en los tratamientos médicos específicos para lograr la salud de la población.(7)

Se ha argumentado la importancia de emplear estrategias que impacten en el autocuidado, en la adquisición de conocimientos y motivos para desarrollar conductas que disminuyan los riesgos de un mal manejo de la enfermedad, así como la autorregulación para mejorar la adherencia al tratamiento.(2)

Por lo anteriormente expuesto, se decidió realizar esta investigación, con el objetivo de caracterizar la adherencia terapéutica en pacientes diabéticos tipo 2 pertenecientes a cuatro áreas de salud de dos municipios de Cuba.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y transversal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pertenecientes a cuatro áreas de salud (dos del municipio Santiago de Cuba y dos de Cárdenas), en el período de enero a agosto de 2019.

El universo estuvo representado por 1091 diabéticos tipo 2 que fueron las personas que se lograron recuperar de un estudio previo efectuado entre los años 2015 y 2016. Se utilizó un muestreo por conglomerado bietápico. En una primera fase se seleccionaron los consultorios del médico de familia del total de consultorios con que contaba cada área de salud (14 de cada área de salud en Santiago de Cuba y 15 en Cárdenas) y en una segunda fase se seleccionaron los individuos a estudiar. Se incluyeron en el estudio a aquellas personas de 15 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que no presentaban limitación mental, que vivían físicamente en sus direcciones en el momento de la entrevista, a los que dieron su consentimiento para participar, y como se mencionó anteriormente, los que habían participado en el estudio anterior.

Se visitaron los consultorios objeto de estudio para revisar las fichas de salud familiar con el propósito de tener un estimado de la situación real de pacientes diabéticos tipo 2 y de los que fueron estudiados en el periodo anterior. Se confeccionó una lista nominal con los nombres y direcciones de estas personas, que se contrastó con la base de datos del estudio previo para la obtención de la muestra de estudio.

Una vez obtenida la muestra, los investigadores se dirigieron a las viviendas de estas personas, se les explicó el objetivo de la investigación y se les solicitó el consentimiento informado para participar en él. Las personas que aceptaron participar fueron citadas para que acudieran de forma organizada al laboratorio de su área de salud para la extracción sanguínea, para la realización de la hemoglobina glicosilada, y al consultorio para aplicarles un cuestionario. En este cuestionario se exploraron variables sociodemográficas, condiciones clínicas, estilo de vida, comportamiento, red de apoyo, tratamiento, adherencia, control y otras variables relacionadas con la utilización de los servicios. Además, se efectuaron tres mediciones de la presión arterial (al inicio, intermedio y final de la encuesta), se siguieron las recomendaciones de las guías cubanas y normas internacionales.(9,10)

La presión arterial fue medida con equipos digitales automatizados debidamente calibrados y certificados para su uso. Se empleó el equipo OMRON Confort (HEM – 7321 – E).

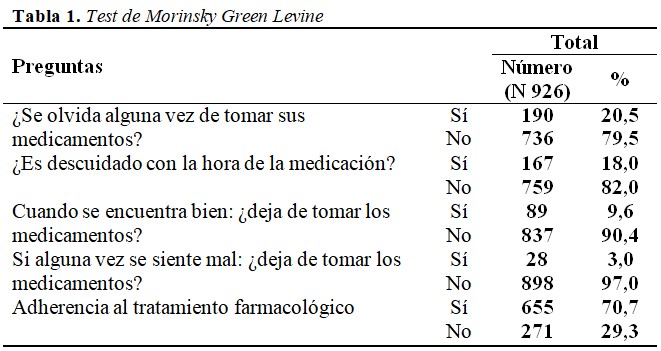

Para medir la adherencia se le aplicó el Test de Morisky Green Levine en relación a los 30 días previos a la aplicación del cuestionario. Este test se ha usado en la valoración del cumplimiento terapéutico en diferentes enfermedades crónicas. Consiste en 4 preguntas de contraste con respuesta dicotómica (Sí/No), que refleja la conducta del enfermo respecto al cumplimiento. Se pretende valorar si el enfermo adopta actitudes correctas con relación al tratamiento de su enfermedad; se asume que si las actitudes son incorrectas el paciente es incumplidor. Presenta la ventaja de que proporciona información sobre las causas del incumplimiento. El paciente es considerado como cumplidor si responde de forma correcta (No) las 4 preguntas.

El procesamiento de los datos se realizó a través del programa SPSS versión 21.0. Las variables categóricas fueron presentadas como frecuencias y porcentajes. Se realizó regresión logística, y en el modelo se incluyeron aquellas variables con un valor de p<0,15 en los análisis bivariados. Se consideró como significativo un valor de p <0,05.

Se solicitó autorización a los directivos del territorio, así como la aprobación del Consejo Científico y el Comité de Ética de la Institución que dirigió la investigación (Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología). Se trabajó bajo los principios del respeto a las personas, la beneficencia, la no-maleficencia y la confidencialidad de la información.

RESULTADOS

Para el análisis de la adherencia farmacológica se tuvo en cuenta la cantidad de personas que tomaban medicamentos, a las que se les aplicó el Test de Morisky Green Levine. De las 1091 personas estudiadas, 926 refirieron estar tomando medicamentos y de estas 655 (70,7 %) estaban adheridos al tratamiento. Las preguntas que presentaron mayor incumplimiento fueron: olvida tomar los medicamentos (20,5 %) y olvida tomarlos a la hora indicada (18,0 %). (Tabla 1).

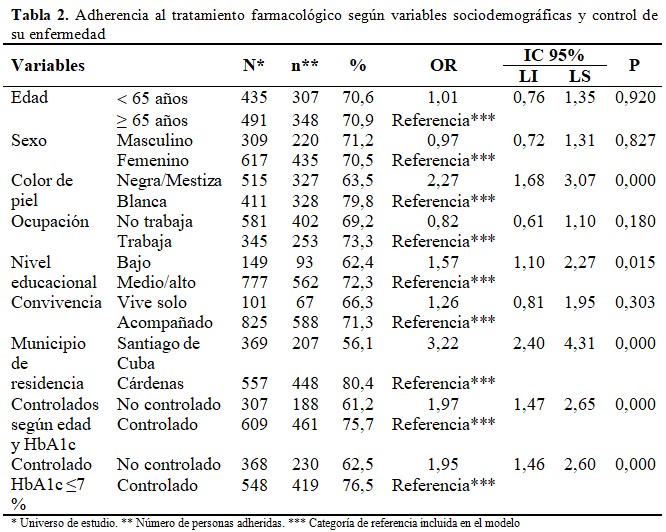

A continuación se muestran los resultados de la adherencia según variables sociodemográficas y control de la enfermedad. Las personas pertenecientes al grupo de 65 años y más, el sexo masculino, el color de piel blanca, los trabajadores, las personas de nivel educacional medio alto, los que viven acompañados, las personas del municipio Cárdenas, los controlados según HbA1c para la edad y los que tienen la HbA1c inferior a 7%, fueron los más adheridos y controlados. De las variables anteriormente citadas con excepción de la edad, el sexo, la convivencia y la ocupación, el resto fueron estadísticamente significativas. (Tabla 2).

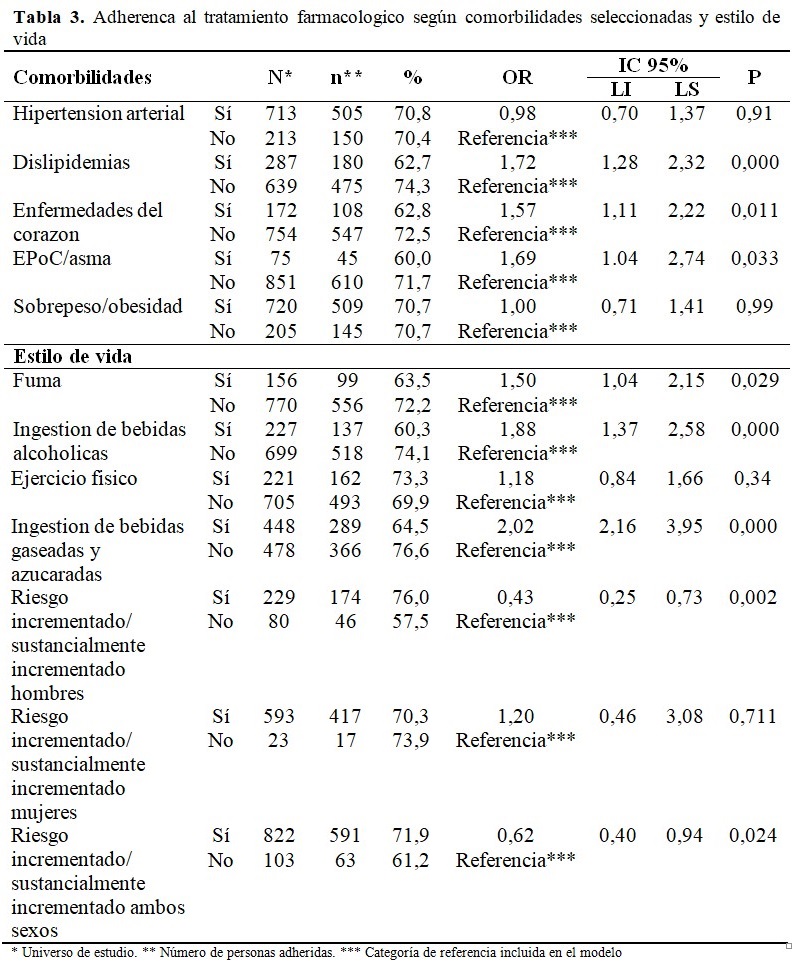

A continuación se reflejan las comorbilidades y factores de riesgo más frecuentes en estas personas. Existen diabéticos con varias comorbilidades asociadas. El sobrepeso y obesidad ocuparon el primer lugar, seguidos de la hipertensión arterial, las dislipidemias, enfermedades del corazón y las enfermedades respiratorias crónicas, no obstante, más del 60 % de estas personas se encuentran adheridas al tratamiento farmacológico. Las personas que no padecen de dislipidemia, enfermedades del corazón, ni respiratorias crónicas fueron las más adheridas con 74,3 %, 72,5 % y 71,7 % respectivamente, lo que fue estadísticamente significativo. La condición, tener sobrepeso/obesidad no constituyó un impedimento para tener una aceptable adherencia en estas personas. En relación a los factores de riesgo, la medida de la circunferencia abdominal (riesgo sustancialmente incrementado) en ambos sexos fue el más evidente, sobre todo en el sexo femenino, seguido de la no realización de ejercicio físico, la ingestión de bebidas gaseadas y azucaradas y la de bebidas alcohólicas. Las personas más adheridas fueron las personas que no ingerían bebidas azucaradas y gaseadas, los hombres con una circunferencia abdominal sustancialmente incrementada, los que no ingerían bebidas alcohólicas, los que no fumaban, las mujeres sin una circunferencia abdominal patológica y las personas que realizan ejercicios físicos. El estar adherido estuvo relacionado estadísticamente con la no ingestión de ninguna de estas bebidas y con el tener un riesgo sustancialmente incrementado. (Tabla 3).

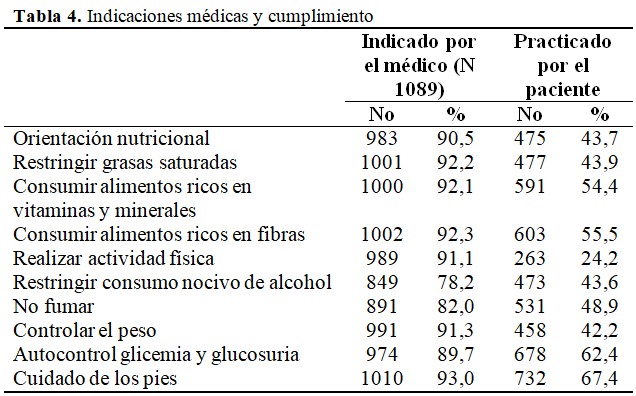

Las personas con enfermedades crónicas requieren de un tratamiento medicamentoso prolongado, además de indicaciones que conlleven a modificar su estilo de vida para lograr su control metabólico. A continuación se muestran las más frecuentemente indicadas y las practicadas por estas personas. Entre las principales indicaciones están las relacionadas con el cuidado de los pies, seguida de una dieta saludable rica en fibras, con la reducción de grasa saturada, rica en vitaminas y minerales, controlar el peso y realizar ejercicio físico. (Tabla 4).

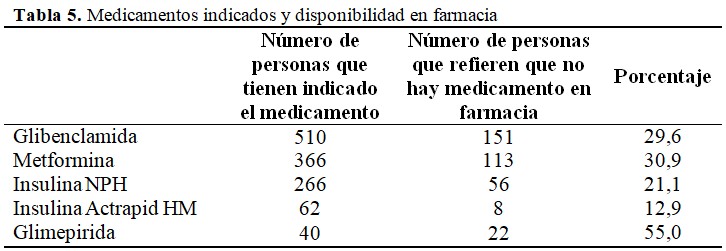

Existió correspondencia según lo referido por estas personas entre algunas de las acciones más indicadas y practicadas como por ejemplo, el cuidado de los pies, lo relacionado con la dieta y el autocontrol glicémico, no obstante, el porcentaje de cumplimiento se puede considerar bajo, la mayoría con valores menores al 50 %, fue el más preocupante la realización de ejercicios físicos con apenas 24,2 %. A continuación se muestran los medicamentos más usados según su disponibilidad en farmacia. Como se aprecia los hipoglucemiantes orales son los más utilizados. En primer lugar, la glibenclamida, seguido de la metformina y posteriormente la insulina NPH. De igual modo los hipoglucemiantes orales fueron los que presentaron mayor dificultad para su adquisición en farmacia. (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Las personas diabéticas necesitan poner en práctica diariamente una serie de medidas educativas, acciones y cambios de conductas para modificar su estilo de vida. Estas van desde una alimentación saludable y adecuada, la práctica de ejercicios físicos, cumplimiento del tratamiento medicamentoso y otras indicaciones médicas hasta un seguimiento adecuado, donde se incluyen las visitas médicas periódicas, pruebas de laboratorio y control de sus niveles de glucosa sanguínea.

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes con enfermedades crónicas es un problema de salud prevalente. Además, debido al aumento de la esperanza de vida de la población, se prevé que este problema siga incrementando.(11) Es muy frecuente observar el incumplimiento del tratamiento por parte de las personas con diabetes, lo cual no solo empeora el pronóstico de su condición, sino que además se traduce en mayor detrimento de su calidad de vida.(8)

Con relativa frecuencia muchas personas con enfermedades crónicas en ausencia de los síntomas propios del padecimiento o ante la mejoría clínica de estos, dejan de cumplir el tratamiento, contrario a lo que sucede cuando hay un empeoramiento de los síntomas o la propia enfermedad provoca cierto grado de discapacidad, donde generalmente se produce un efecto positivo en la adherencia terapéutica. Estas dos condiciones se presentaron en un porcentaje importante entre las personas entrevistadas, aunque no fueron las respuestas que predominaron. Ciertos diagnósticos, como los trastornos psiquiátricos son por sí mismos, barreras para un correcto cumplimiento del tratamiento.(11)

También se plantea que las personas con más tiempo de evolución de la diabetes son las que presentan peor adherencia al tratamiento, pues requieren tratamientos hipoglucemiantes más complejos, no obstante, también existe la posibilidad que, a menor tiempo con la condición, exista menor adherencia al tratamiento puesto que varios factores claves en el control glucémico se ven desfavorecidos por la inexperiencia del paciente durante su corta convivencia con la enfermedad.(11)

Según Ortega Cerda y cols.(5) solo el 30 % del abandono de la medicación del paciente se debe a causas no intencionales como el olvido o la falta de habilidades para seguir el tratamiento; el 70 % de la no adherencia se debe a una decisión del paciente.

En este estudio la adherencia terapéutica fue superior (70,7 %) a lo habitualmente reportado por la literatura (50 %)(6,8,11,12) semejante a lo reportado por Pascacio-Vera(13) en un estudio con pacientes diabéticos tipo 2 de dos comunidades de Tabasco (72,0 %) y a Bertoldo y cols.(14) en personas con enfermedades crónicas en un estudio en Córdova, Argentina (62 %). Por su parte Ramos y cols.(4) obtuvieron un resultado muy inferior (37,0 %).

García Valle(15) demostró un riesgo significativo de abandono de los tratamientos en los hombres, en las edades comprendidas entre los 76-85 años y en las mujeres entre 81-85 años en un estudio realizado en Salamanca con personas con enfermedades crónicas. Resultados que coinciden con lo obtenido en este estudio en relación al sexo, no así en los grupos de edades, donde los mayores incumplidores fueron los menores de 65 años, sin embargo, Ramos Rangel (4) concuerda con esta investigación en el sexo y en los grupos de edades menos adherentes. Bertoldo(14) y Guamán Montero(16) divergen en sus resultados, con este estudio y lo reportado habitualmente en la literatura, pues la población con mayor frecuencia de adheridos fue la masculina. En el estudio de García Valle(15) el incumplimiento en los hombres estuvo relacionado con los cuadros hipertensivos, hiperglicemias y los neuro-psiquiátricos. La depresión es un factor comúnmente relacionado con la falta de apego al tratamiento, es por esto que, ante la primera sospecha de un cuadro depresivo, se debe realizar una valoración psicológica para abordarla y tratarla lo más pronto posible.(5)

Angelucci y col.(8) reportaron en su estudio, una mayor adherencia en personas del sexo femenino al igual que Guzmán y cols.(17) Se plantea que las mujeres presentan mayor adherencia al tratamiento en comparación a los hombres, pues son más sistemáticas y responsables con las indicaciones médicas, tienen mayor disposición para visitar los centros de salud y conservar su condición controlada. Por su parte, el hombre tiende a percibir la enfermedad y la búsqueda de atención como manifestaciones de debilidad que se contradicen con la imagen cultural masculina de fortaleza, valentía, autosuficiencia y dominio socioeconómico, por lo que tal vez siguen menos instrucciones de autocuidado y se adhieren menos al tratamiento.(8,17)

Existen autores que plantean que el aumento de la edad está asociado a una mayor adherencia al tratamiento, a pesar de que la literatura indica que muchas veces los efectos de la vejez como la pérdida de la memoria puede ser un elemento no intencional que incida sobre el apego al tratamiento.(17)

No se encontraron referencias sobre la influencia del color de la piel en la adherencia terapéutica. Aunque en este estudio las personas de color de piel blanca fueron las más adheridas al tratamiento farmacológico. Este resultado parece estar más en relación con las características de la población de cada región, porque mientras existe un mayor predominio de personas de color de la piel negra o mestiza en Santiago de Cuba (84,3 %), en Cárdenas, predomina el color de piel blanca (68,4 %).(18,19)

En el estudio de Ramos Rangel(4) más de la mitad de los pacientes eran amas de casa sin diferenciación en los porcentajes de cumplimiento-incumplimiento. Dentro de los no adheridos se distribuyó una gran gama de ocupaciones.

En relación con el nivel de escolaridad Ramos Rangel(4) encontró mayor adherencia en las personas con niveles medio y medio-superior, coincidiendo con Angelucci,(8) Guzmán(17) y con los resultados de este estudio, sin embargo, Pascacio-Vera(13) los halló en las personas con niveles educacionales más bajos (básico o ninguno). En el estudio de Domínguez Gallardo(20) hubo un predominio de los no adheridos en todos los niveles educacionales, excepto, en las personas con niveles muy bajo (analfabetas) donde los comportamientos porcentajes de cumplimiento e incumplimientos fueron similares.

Según Pomares Ávalos, Benítez Rodríguez, Vázquez Núñez y Santiesteban Alejo, en su estudio: Relación entre la adherencia terapéutica y el apoyo social percibido en pacientes con hipertensión arterial, el apoyo social está considerado como un factor psicológico que media en la respuesta del sujeto ante la enfermedad, influye en la salud física y mental, disminuye las emociones negativas, potencia el bienestar subjetivo y constituye un factor protector ante los problemas de adaptación psicosocial que se derivan de los padecimientos crónicos.

García Valle(15) en su estudio demostró un mayor riesgo de no adherencia en las personas que viven solas, lo que concuerda con los resultados de este estudio, no obstante, existen referencias en la literatura(8) donde se manifiesta que el estado civil no logra discriminar la adherencia al tratamiento, e incluso, el estar casado pudiera representar hasta un factor de riesgo para una adecuada adherencia al tratamiento. Se ha registrado diferencias entre un sexo y otro; para los hombres el vivir en pareja es un factor protector para su salud por el apoyo brindado por su cónyuge, sin embargo, para la mujer significa un aumento en su carga y puede contribuir a su baja adherencia al tratamiento y, en consecuencia, al deterioro de su salud. Por su parte Guzmán(17) reportó menor adherencia en las personas acompañadas, como es el caso de los casados, y Angelucci(8) en los solteros y concubinos.

En cuanto al control glucémico según edad y valor de la HbA1c menor de 7 % se obtuvo que las personas más controladas fueron las más adheridas (75,7 % vs 76,5 %) lo cual fue estadísticamente significativo. Resultado muy diferente al obtenido por Guzmán y cols. donde solo el 23,9 % estuvo adherido.(17)

En relación con las comorbilidades más frecuentes y factores de riesgo, los resultados de este estudio divergen del de Guzmán y cols.(17) donde las personas con dislipidemia, enfermedades renales y del corazón, así como los fumadores, fueron los que menos se adhirieron al tratamiento.

Se estima que hasta el 80,0 % de los casos de diabetes tipo 2 en adultos se relacionan con la obesidad. En este estudio el 77,7 % de las personas investigadas tienen sobrepeso/obesidad, el tener o no obesidad no estuvo relacionado con tener o no una mejor o menor adherencia al tratamiento. Aunque el índice de masa corporal (IMC) es el indicador de obesidad más empleado tanto en estudios de salud pública como de clínica, existe evidencia de que este no discrimina la distribución de la grasa corporal.

La investigación realizada por: Viera Machado, Urrutia Fundora y García Duménigo, con el título: Actividad física y estado nutricional en trabajadoras mayores de 50 años de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ha propuesto que el indicador de la circunferencia de la cintura (CC) es un mejor predictor de la diabetes que el IMC, porque permite determinar la distribución de la grasa corporal, e incluso, es predictivo de comorbilidades y de la mortalidad. Otra investigación llevada a cabo por: Lozano Keymolen y Robles Linares, titulada: Índice de masa corporal, circunferencia de cintura y diabetes en adultos del estado de México, publicada por la Revista Salud Pública y Nutrición en el año 2020, exhibe similares resultados.

Las mujeres tienden a aumentar de peso con la edad, independientemente del estado menopáusico; este aumento de peso es el resultado de cambios fisiopatológicos del envejecimiento y del estilo de vida. El envejecimiento se acompaña de la disminución de la masa corporal magra, lo que disminuye la tasa metabólica en reposo. El envejecimiento también se relaciona con una disminución de la actividad física, que puede ser sutil y por lo tanto no percibida fácilmente por el individuo. Como lo señala el estudio de, Viera Machado, Urrutia Fundora y García Duménigo.

En el estudio realizado en México por Lozano Keymolen y Robles Linares, con personas adultas, se obtuvieron mayores valores de sensibilidad y especificidad para la circunferencia de la cintura en hombres que en las mujeres, sin embargo, el IMC fue mayor en mujeres, lo que predijo la propensión a diabetes entre 2,4 y 2,6 veces. En este estudio el índice CC fue sustancialmente incrementado tanto en hombres como mujeres y al igual que en el estudio anterior fue superior en los hombres y desde el punto de vista estadístico estuvo relacionado con una mayor adherencia al tratamiento.

Valdés y Camps en su artículo titulado: Características clínicas y frecuencia de complicaciones crónicas en personas con diabetes mellitus tipo 2 de diagnóstico reciente, publicado en la Revista Cubana de Medicina General Integral, se estudiaron 150 personas con diabetes mellitus de tipo 2, ingresadas en el Centro de Atención al Diabético de Bayamo y encontraron un elevado consumo de bebidas alcohólicas en los hombres; ingestión de bebidas azucaradas e inactividad física en ambos sexos, lo cual se explica en el número de personas con sobrepeso u obesidad del total de la serie. Estas variables igualmente se presentaron en un porciento importante en esta muestra de estudio y se asoció a una menor adherencia al tratamiento.

El estudio de Rodríguez López y cols. titulado: Prevalencia y factores asociados a la adherencia al tratamiento no farmacológico en pacientes con hipertensión y diabetes en servicios de baja complejidad, demuestra que la mayoría de los diabéticos e hipertensos incumplen con las recomendaciones alimentarias, de actividad física y de disminución del consumo de tabaco y alcohol, lo que coincide con los resultados del este estudio.

El consumo de tabaco afecta especialmente a las personas con diabetes mellitus, pues aumenta el riesgo de complicaciones crónicas (micro y macrovasculares), tanto en la aparición como en la progresión de esta enfermedad. La neuropatía diabética es la más frecuente y precoz de las complicaciones, se produce en alrededor de 50 % de los diabéticos después de los 5 años de evolución. Así lo reafirma un estudio realizado por Cardona Garbey(18) en un área de salud del municipio Santiago de Cuba.

El desarrollo de las úlceras en los pies es en su mayor parte, ocurren como consecuencia del modo en el que se atiende a los pacientes y de los cuidados que ellos mismos se aplican. Según, Cardona Garbey, Vinent Despaigne, Cala Cardona, Zaldívar Álvarez y Rodríguez Salvá, en su artículo: Pie de riesgo en personas con diabetes mellitus de tipo 2 en la Atención Primaria de Salud durante 2016, publicado en la revista Medisan, este es uno de los problemas más fáciles de prevenir, su diagnóstico es imprescindible para evitar las lesiones futuras en las extremidades inferiores, es de las complicaciones que aparecen más tardíamente y su tratamiento debe ser interdisciplinario. De lo que se deriva una importante labor educativa que debe asumir el equipo básico de salud en la prevención de la úlcera del pie diabético para evitar las amputaciones y sus complicaciones.

En este mismo artículo los autores encontraron entre los factores de riesgo modificables para el desarrollo de esta complicación, el calzado inadecuado en 94,9 % de los pacientes, seguido del sobrepeso u obesidad en el 78,5 % y la deformidad anatómica de los pies 63,6 %.

En cuanto al tratamiento farmacológico, en esta investigación imperó el uso de hipoglucemiantes orales, con primacía de la glibenclamida y metformina, lo que coincide con el estudio de Cardona y cols. en Santiago de Cuba.(18) Angelucci(8) reportó en su estudio que los pacientes con poco tiempo de evolución de la enfermedad y el uso de tratamiento de hipoglucemiantes orales, son los peores adheridos.

Domínguez Gallardo y cols.(20) refieren que cuanto menor sea el número de fármacos que se indica al paciente, menos adherente es al tratamiento. Esto podría explicarse por la mayor seriedad con que toma su diagnóstico, al verse comprometido con una gran cantidad de tomas de medicamentos al día y por tiempo prolongado. También se ha demostrado que el conocimiento sobre la enfermedad y la medicación por parte de los pacientes favorece el cumplimiento terapéutico y mejora la calidad de vida y el grado de satisfacción.

Una herramienta útil para los profesionales sanitarios es la promoción de un cambio conductual en el paciente, por medio de la entrevista clínica de tipo motivacional.(11) Es una técnica de comunicación bidireccional que permite conseguir la mejor información del paciente como, por ejemplo: el grado de adherencia terapéutica y las posibles barreras que experimenta para la correcta adhesión a su tratamiento. A su vez permite incrementar la motivación del paciente, posicionarlo y mejorar la relación médico-paciente y construir una alianza terapéutica.

En este estudio se identificaron factores que constituyen barreras que interfieren en la adherencia y control de los pacientes y que eliminándose pueden contribuir a una mejor calidad de vida.

El controlar las cifras de glicemia y lograr una adecuada adherencia terapéutica resultan ser procesos complejos, interrelacionados y multideterminados; donde el comportamiento individual, el nivel educacional, el cumplimiento de los programas, la utilización de redes de apoyo familiar y el fortalecimiento de los Servicios de Salud son elementos que pueden incidir de forma favorable o no en el alcance de estos objetivos, lo cual se evidenció en los resultados obtenidos.

Lograr una adecuada adherencia terapéutica resulta un proceso complejo, la no disponibilidad de medicamentos en farmacia, el olvido en tomarlos y en los horarios establecidos resultaron las principales barreras referidas, por los pacientes, esto debe tenerse en cuenta para incidir de forma favorable en su control.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran la no existencia de conflictos de intereses relacionados con el estudio.

Los roles de autoría:

1. Conceptualización: Armando Rodríguez Salvá, Addys Díaz Piñera, Patrick Van der Stuyft.

2. Curación de datos: Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá, Geominia Maldonado.

3. Análisis formal: Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá, Esteban Londoño Agudelo, Patrick Van der Stuyft.

4. Adquisición de fondos: Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica.

5. Investigación: Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá, Fernando Achiong Estupiñán, Dania Cardona Garbey.

6. Metodología: Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá, Fernando Achiong Estupiñán, Dania Cardona Garbey, Esteban Londoño Agudelo, Patrick Van der Stuyft.

7. Administración del proyecto: Armando Rodríguez Salvá, Addys Díaz Piñera.

8. Recursos: Esteban Londoño Agudelo, Patrick Van der Stuyft.

9. Software: Armando Rodríguez Salvá.

10. Supervisión: Fernando Achiong Estupiñán, Dania Cardona Garbey.

11. Validación: Armando Rodríguez Salvá, Addys Díaz Piñera.

12. Visualización: Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá.

13. Redacción del borrador original: Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá.

14. Redacción, revisión y edición: Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá, Fernando Achiong Estupiñán, Dania Cardona Garbey, Esteban Londoño Agudelo, Patrick Van der Stuyft, Geominia Maldonado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Sánchez JA, Sánchez NE. Epidemiología de la diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones. Finlay [Internet]. 2022 [citado 25 Mar 2023];12(2):[aprox. 8p]. Disponible en: https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/1121 [Buscar en Google Scholar]

- Ochoa Y, Utria L, Peña Y, Mastrapa E, Cruz Z. Caracterización de diabéticos tipo 2 con complicaciones vasculares en relación a la adherencia al tratamiento. Finlay [Internet]. 2023 [citado 3 Ene 2024];13(2):[aprox. 9p]. Disponible en: https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/1227 [Buscar en Google Scholar]

- Martín LA, Grau JA, Espinosa AD. Marco conceptual para la evaluación y mejora de la adherencia a los tratamientos médicos en enfermedades crónicas. Rev Cubana Salud Pública [Internet]. 2014 [citado 17 Ago 2023];40(2):[aprox. 15p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662014000200007&lng=es [Buscar en Google Scholar]

- Ramos Y, Morejón R, Gómez M, Reina M, Rangel C, Cabrera Y. Adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Finlay [Internet]. 2017 [citado 28 Abr 2023];7(2):[aprox. 9p]. Disponible en: https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/474 [Buscar en Google Scholar]

- Ortega JJ, Sánchez D, Rodríguez OA, Ortega JM. Adherencia terapéutica: un problema de atención médica. Acta Méd Grupo Ángeles [Internet]. 2018 [citado 11 Sep 2023];16(3):[aprox. 6p]. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032018000300226&Ing=pt&tlng=es [Buscar en Google Scholar]

- Organizacion Mundial de la Salud. Adherencia a los tratamientos a largo plazo. Pruebas para la acción [Internet]. Ginebra: OMS; 2004 [citado 23 Ago 2023]. Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=18722&Itemid=27 [Buscar en Google Scholar]

- García J. Guía de diabetes tipo 2 para clínicos: Recomendaciones de la redGDPS [Internet]. Badalona: Euromedicine Vivactis; 2016 [citado 18 Jul 2023]. Disponible en: https://redgdps.org/guia-de-actualizacion-en-diabetes-20161005 [Buscar en Google Scholar]

- Angelucci L, Rondón JE. Adherencia al tratamiento en diabetes tipo 2: Un modelo de regresión logística. Caracas 2017-2018. Rev Med UIS [Internet]. 2021 [citado 5 May 2023];34(2):[aprox. 10p]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/355020020_Adherencia_al_tratamiento_en_diabetes_tipo_2_Un_modelo_de_regresion_logistica_Caracas_2017-2018 [Buscar en Google Scholar]

- Pérez MD, León JL, Dueñas A, Alfonzo JP, Navarro DA, de la Noval R, et al. Guía cubana de diagnóstico, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial. Rev Cubana Med [Internet]. 2017 [citado 22 Ago 2023];56(4):[aprox. 10p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232017000400001&lng=es [Buscar en Google Scholar]

- Campbell RC. Recommended standards for assessing blood pressure in human research where blood pressure or hypertension is a major focus. Kidney Int Rep. 2017;2(4):733-8 [Buscar en Google Scholar]

- Pagés N, Valverde MI. Adherencia terapéutica: factores modificadores y estrategias de mejora. Ars Pharm. 2018;59(4):251-8 [Buscar en Google Scholar]

- Castillo M, Martín L, Almenares K. Adherencia terapéutica y factores influyentes en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2017 [citado 20 Nov 2023];33(4):[aprox. 12p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scierlo.php?script=arttext&pid=S0864-21252017000400006&Ing=es [Buscar en Google Scholar]

- Pascacio GD, Ascencio GE, Cruz A, Guzmán CG. Adherencia al tratamiento y conocimiento de la enfermedad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Salud Tab [Internet]. 2016 [citado 25 Ago 2023];22(1-2):[aprox. 8p]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=487482004 [Buscar en Google Scholar]

- Bertoldo P, Ascar G, Campana Y, Martín T, Moretti M, Tiscornia L. Cumplimiento terapéutico en pacientes con enfermedades crónicas. Rev Cubana Farm [Internet]. 2013 [citado 26 Feb 2023];47(4):[aprox. 6p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scierlo.php?script=arttext&pid=S0034-75152013000400006&Ing=es [Buscar en Google Scholar]

- García S. Factores de riesgo de no adherencia al tratamiento en pacientes mayores de un núcleo rural. Rev OFIL [Internet]. 2021 [citado 23 Nov 2023];30(2):[aprox. 5p]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scierlo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-714X202000020011&Ing=es [Buscar en Google Scholar]

- Guamán NA, Mesa IC, Peña SJ, Ramírez AA. Factores que influyen en la adherencia al tratamiento de la diabetes mellitus II. Arch Venez Farmacol Terap [Internet]. 2021 [citado 16 Abr 2023];40(3):[aprox. 7p]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55969712011 [Buscar en Google Scholar]

- Guzmán GE, Arce A, Saavedra H, Rojas M, Solarte JM, Gutiérrez K, et al. Adherencia al tratamiento farmacológico y control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. Rev ALAD [Internet]. 2018 [citado 12 Dic 2023];10(8):[aprox. 8p]. Disponible en: https://www.revistaalad.com/abstract.php?id=368 [Buscar en Google Scholar]

- Cardona DL, Borges D, Cala JL, Mora G, Rodríguez A. Características clínico-epidemiológicas de pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 en un área de salud. Medisan [Internet]. 2018 [citado 27 Ago 2023];22(7):[aprox. 17p]. Disponible en: https://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/2215 [Buscar en Google Scholar]

- Hechevarría S, Achiong F, Méndez H, Vega O, Díaz A, Rodríguez A, et al. Caracterización clínica epidemiológica de la diabetes mellitus en dos áreas de salud. Municipio Cárdenas. 2017. Rev Med Electron [Internet]. 2019 [citado 10 Jun 2023];41(4):[aprox. 14p]. Disponible en: https://revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/3155 [Buscar en Google Scholar]

- Domínguez LA, Ortega E. Factores asociados a la falta de adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Rev Virt Soc Parag Med Int [Internet]. 2019 [citado 12 Ene 2024];6(1):[aprox. 9p]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6868055 [Buscar en Google Scholar]

Enlaces refback

- No hay ningún enlace refback.

FINLAY EN:

FINLAY CERTIFICADA POR:

Esta revista "no aplica" cargos por publicación en ninguna etapa del proceso editorial.

Dirección postal: Calle 51A y Avenida 5 de Septiembre Cienfuegos, Cuba Código postal: 55100.

http://www.revfinlay.sld.cu

Telefono: +53 43 516602. Telefax: +53 43 517733.

amgiraldoni@infomed.sld.cu

ISSN: 2221-2434

RNPS: 5129