Artículos originales

Caracterización clínico-epidemiológica de personas con diabetes mellitus tipo 2 en el Policlínico Docente de Playa

Clinical and Epidemiological Characterization of People with Type 2 Diabetes Mellitus at the Playa Teaching Polyclinic

Cómo citar este artículo:

Copyright: Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al publico apoya a un mayor intercambio de conocimiento global. Esto significa que se permite la copia y distribución de sus contenidos científicos por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no se realicen modificaciones de ellas.

Recibido: 2025-01-06 10:15:05

Aprobado: 2025-01-13 14:53:42

Correspondencia: Diana Serret López. Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología. La Habana. diana851214@gmail.com

RESUMEN

Objetivo: describir las características clínico-epidemiológicas en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 en los consultorios del médico de familia del Policlínico Docente de Playa en el 2023.

Métodos: se realizó un estudio transversal con un universo 1 890 personas de 18 años y más dispensarizadas como diabéticas tipo 2 en los 18 consultorios del médico de familia del Policlínico. Se realizó un muestreo equiprobalístico, bietápico, fueron seleccionados 9 consultorios, y de estos, 272 personas. Los datos se procesaron en el programa SPSS versión 21.0.

Resultados: el promedio de edad fue de 67,5 años con predomino del sexo femenino (66,5 %), color de la piel blanca (58,5 %), jubilados (48,9 %) y escolaridad media superior (43 %). La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial (78,7 %), se destacaron como factores asociados: el sobrepeso-obesidad (73,2 %) y el riesgo cardiometabólico sustancialmente incrementado (64 %) superior en las féminas. El 46,2 % de los encuestados estaban adheridos al tratamiento, no obstante, el 64 % estaban controlados.

Conclusiones: predominó el sexo femenino, el color de la piel blanca y los jubilados. La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial, se destacaron como factores asociados: el sobrepeso-obesidad y el riesgo cardiometabólico. Más del 40 % de los encuestados estaban adheridos al tratamiento, pero más del 60 %, estaban controlados.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2; cumplimiento y adherencia al tratamiento; factores de riesgo

ABSTRACT

Objective: to describe the clinical-epidemiological characteristics of adults with type 2 diabetes mellitus in the family doctor's offices of the Playa Teaching Polyclinic in 2023.

Methods: a cross-sectional study was conducted with 1,890 people aged 18 years and older registered as having type 2 diabetes in the 18 family doctor's offices of the Polyclinic. A two-stage, equiprobable sampling was used; 9 offices were selected, and 272 individuals were selected. The data were processed using SPSS version 21.0.

Results: the mean age was 67.5 years, with a predominance of women (66.5 %), white skin color (58.5 %), retirees (48.9 %), and higher secondary education (43 %). The most frequent comorbidity was high blood pressure (78.7 %), with associated factors being overweight/obesity (73.2 %) and a substantially increased cardiometabolic risk (64%), which was higher in women. 46.2 % of respondents were adherent to treatment; however, 64 % were under control.

Conclusions: there was a predominance of women, white skin color, and retirees. The most frequent comorbidity was high blood pressure; associated factors were overweight/obesity and cardiometabolic risk. More than 40 % of respondents were adherent to treatment, but more than 60 % were under control.

Key words: type 2 diabetes mellitus; treatment compliance and adherence; risk factors

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica degenerativa, caracterizada por hiperglucemia crónica y alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. En la actualidad se considera una pandemia por su creciente prevalencia. A nivel mundial este tipo de diabetes representa el 90 % de los casos con un rango de edad de los 20 a 79 años, etapa de la vida que es económicamente activa.(1,2)

Esta enfermedad es responsable de muertes prematuras, de estas el 87 % ocurren en países de ingresos bajos y medios. Esto puede atribuirse a menores índices de diagnóstico y a las dificultades para acceder a la atención médica, en comparación con los países de ingresos altos.(1)

La principal comorbilidad de las personas con DM2 es la hipertensión arterial, su adecuado control disminuye las complicaciones micro y microvasculares, así mismo, para el control de lípidos es recomendable el uso de estatinas en todas las personas con DM2 de 40 años o más, si no fuera factible, deben utilizarse en pacientes con mayor riesgo de episodios de enfermedad cardiovascular.(3)

La Federación Internacional de Diabetes (FID) calcula que el gasto sanitario anual destinado a la diabetes a nivel mundial es de 760,000 millones de dólares estadounidenses (USD) (por sus siglas en inglés). Se pronostica que para 2030 y 2045, estos costes directos alcanzarán 825,000 y 845,000 millones de USD respectivamente.(4)

En el año 2021 se reportó a nivel mundial un incremento global en la prevalencia de la diabetes confirmada, 537 millones de adultos entre 20 y 79 años viven con esta entidad, uno de cada diez. Se predicen 643 millones para 2030 y 748 millones para 2045.(5)

En América del Sur y Centro América, una de cada 11 personas (32 millones) viven con diabetes, se espera que para el año 2030 vivan con diabetes, 40 millones y para el 2045, 49 millones de personas. Unas de cada tres personas viven con esta entidad y no lo sabe.(5)

En Cuba, desde el año 1960, esta enfermedad se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte con tendencia al aumento. En el año 2023 ocupó el octavo lugar, con un total de 2 281 defunciones, para una tasa bruta de 22,3 por 100 000 habitantes y 1,7 años de vida potencialmente perdidos, con predominio del sexo femenino (24,5 x 105 vs 20,0 en el masculino). Para ese año La Habana notificó 762 defunciones por diabetes mellitus, tasa bruta de 40,7 por 100 000 habitantes y tasa ajustada de 16,7, la más alta del país.(6)

En Cuba, la prevalencia de DM para el año 2022 fue de 6,9 %. La provincia La Habana reportó una prevalencia de 8,6 %, solo superada por Sancti Spíritus con 10,2 %.(6) En el municipio Playa fue de 7,1 %, superior a la nacional, pero inferior a la provincial.

La investigación se realizó en el Policlínico Docente Playa, que tiene a su cargo una población de 20 271 habitantes, cuenta con un total de 1 890 personas dispensarizadas con diabetes mellitus tipo 2 para una prevalencia de 9,3 %. El Policlínico cuenta con un Grupo Básico de Trabajo y 18 consultorios del médico y la enfermera de la familia.

El objetivo de este estudio es describir las características clínico-epidemiológicas en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 de los consultorios del médico y la enfermera de la familia del Policlínico Docente Playa, con el propósito de aportar conocimientos a los directivos para implementar a futuro, estrategias para un adecuado control de esta enfermedad, así como, mejorar la atención de estas personas y evitar que se afecte su calidad de vida o se presenten complicaciones que generen muertes prematuras.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y transversal, en una muestra de personas con diabetes mellitus tipo 2 pertenecientes al Policlínico Docente de Playa, de la provincia La Habana durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero y el 20 de octubre de 2023.

El universo estuvo conformado por las 1 890 personas de 18 años y más, dispensarizadas por DM2, y reportados en el sistema de información estadística del Policlínico.

Del total de la población diabética del área de salud se calculó un tamaño muestral necesario de 272 personas, se tomó en consideración que en un estudio anterior realizado por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiologia y Microbiología (INHEM) el porcentaje de diabéticos adheridos al tratamiento era de 70,7 %,(7) el nivel de confianza del 95 %, el margen de error no superó el 10 % del parámetro a estimar, con un efecto de diseño de 1,0. Se considero además un 10 % de reposición de casos por posibles pérdidas. La muestra fue equiprobabilística, de los 18 consultorios, fueron seleccionados 9 que constituyeron las unidades de primera etapa.

Se elaboró una lista con las 475 personas diabéticas de los consultorios seleccionados y se conformó una base de datos única en Excel para la elección por muestreo aleatorio simple, donde 272 personas constituyeron las unidades de segunda etapa (USE) y en definitiva las unidades de análisis.

Para el cálculo del tamaño y selección muestral se utilizó el paquete de programa para análisis epidemiológico de datos tabulados EPIDAT versión 4.

Las técnicas y procedimientos utilizados para la recolección de la información fueron los siguientes: se hizo una aproximación con los encargados del Policlínico Docente de Playa para obtener el permiso, a continuación, se desarrolló una reunión con los médicos de los consultorios para la recogida de la información y por último, se acudió a los consultorios seleccionados para la recolección de la información, se confeccionó una base de datos en SPSS con variables sociodemográficas, clínicas y antropométricas.

Para medir la adherencia al tratamiento farmacológico se utilizó el test de Morisky-Green. Se realizó determinación de glicemia en ayunas, para lo que empleó un glucómetro portátil (Accu-CHEK Active)(8) ya que por falta de reactivo de HbA1c no se pudo realizar esta determinación, se tuvo en cuenta que existe consenso en calificar la prueba como mejor indicador en el control de la persona con DM2.

Las variables recogidas fueron:

- Sociodemográficas: edad, sexo, color de piel, actividad principal, convivencia, estado civil y escolaridad.

- Antropométricas: peso, talla, circunferencia abdominal e índice de masa corporal.

- Clínicas: comorbilidades, complicaciones agudas y crónicas, adherencia al tratamiento y control glicémico.

Se tuvieron en cuenta los principios bioéticos y pautas concebidos cuando en la investigación participan seres humanos, como el respeto por las personas o autonomía, el de beneficencia y no maleficencia y el principio de justicia.(9,10)

Se solicitó la autorización para la ejecución del presente estudio a la dirección del área de salud y los departamentos provincial y municipal de enfermedades no transmisibles. Esta investigación cuenta con la aprobación del Consejo Científico y el Comité de Ética del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiologia y Microbiología (INHEM), a través del proyecto: Evaluación de la calidad de la atención al paciente diabético tipo 2 e intervenciones para la optimización de su cuidado en el nivel primario de atención en dos provincias de Cuba.

RESULTADOS

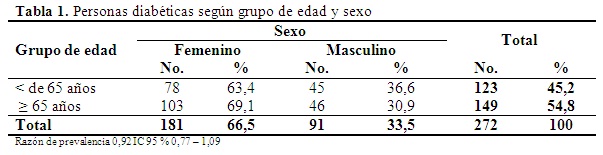

La edad media de las personas estudiadas fue de 67,5 años: 68,2 mujeres y 66,3 hombres, con una edad mínima de 26 años y máxima de 98, desviación estándar 12,7 años. Predominó el sexo femenino (66,5 %) y los mayores o iguales de 65 años (54,8 %). Se destacaron entre las mujeres las de mayor o igual a 65 años, mientras que en los hombres fueron los menores de 65. No existió relación estadísticamente significativa (X2 0,99 p 0,32). (Tabla 1).

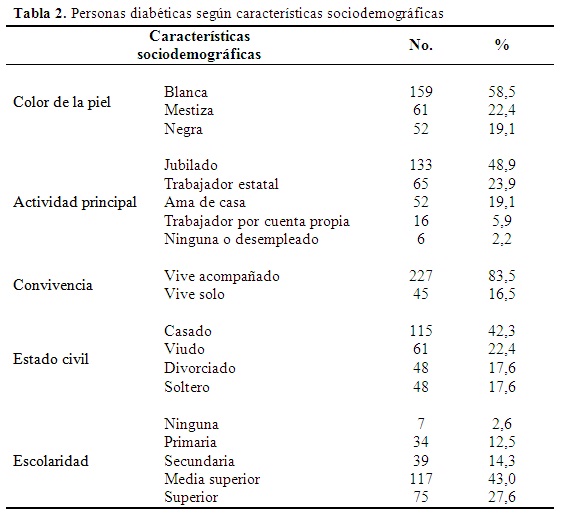

Con relación al color de piel se observó que el 58,5 % de las personas eran de piel blanca. De acuerdo a la actividad principal que realizan (ocupación), 48,9 % refirieron estar jubilados y 23,9 % eran trabajadores estatales. En cuanto a la convivencia, declararon vivir solos el 16,5 %, así mismo, refirieron estar casados 42,3 %. Respecto a la escolaridad el 43 % de las personas mencionaron tener nivel medio superior y 27,6 % superior. (Tabla 2).

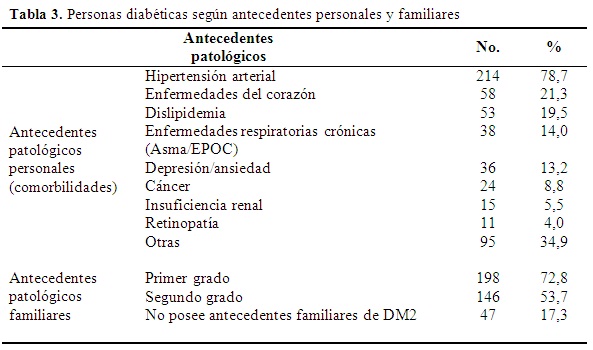

Las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión arterial (78,7 %), enfermedades del corazón (21,3 %) y dislipidemias (19,5 %). Dentro de los antecedentes patológicos familiares de diabetes los de primer grado fueron los más observados (72,8 %). Solo el 17,3 % refirió no tener antecedentes de diabetes mellitus. (Tabla 3).

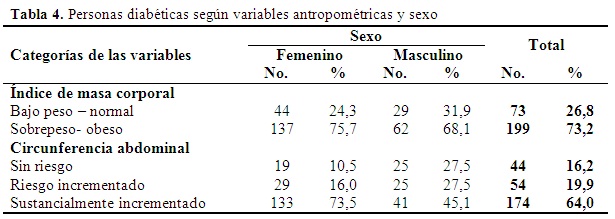

Para el análisis del índice de masa corporal (IMC) se realizaron 2 grupos, el sobrepeso-obeso obtuvo mayor porcentaje con 75,7 % de las femeninas, mientras que en el sexo masculino fue ligeramente inferior (68,1 %). Existió relación, pero esta no fue estadísticamente significativa (X2 1,76 p 0,18).

Para la valoración de riesgo cardiometabólico, la circunferencia abdominal se agrupó en 3 categorías, donde el sustancialmente incrementado, obtuvo el mayor porcentaje tanto en las mujeres (73,5 %), como en los hombres, aunque esta fue ligeramente menor (45,1 %). Al analizar el riesgo sustancialmente incrementado vs sin riesgo se observa que existió mayor riesgo en las mujeres, con relación estadísticamente significativa (X2 18,40 p 0,000), razón de prevalencia 1,41 (IC 95 % 1,16 – 1,72). Aunque con menor significación estadística, también existe mayor riesgo en las mujeres al analizar riesgo sustancialmente incrementado vs riesgo incrementado (X2 10,35 p 0,013) y razón de prevalencia de 1,32 (IC 95% 1,08 – 1,62). (Tabla 4).

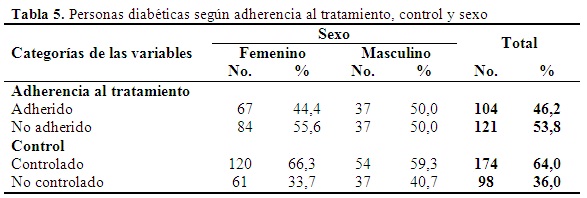

El tratamiento farmacológico estuvo indicado en 225 personas (82,7 %), de las cuales solo 104 (46,2 %) se encontraban adheridas. El 50 % de los hombres lo estaba, en contraste con el 44,6 % de las mujeres, no existió asociación de riesgo (X2 0,63 p 0,43), sin embargo, con respecto a su control glucémico, el sexo femenino fue el más controlado (66,3 %) con relación a los hombres (59,3 %), pero, aunque existe riesgo en los hombres, esta relación no es estadísticamente significativa (X2 1,17 p 0,26). (Tabla 5).

La media de la glucometría en ambos sexos fue de 8,5 mmol/L, mínimo de 4,6 y máximo 22,0 mmol/L. En el sexo femenino la media fue de 8,4 mmol/L, (mínimo de 4,6 y máximo 22,0 mmol/L); mientras que en los hombres la media fue de 8,7, mínimo 5,5 y máximo de 17,2 mmol/L. No existieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos. Al analizar el comportamiento de la media en la glucometría por grupo de edad, se observó que los menores de 65 años presentaron una media de 9,1 mmol/L en comparación con los de 65 y más, quienes presentaron un valor de 8,1 mmol/L; con una media general de 8,5 mmol/L, fueron estas cifras estadísticamente significativas (t 8,366 p 0,004).

DISCUSIÓN

La DM2 se ha mantenido dentro de las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial, así mismo, es la segunda causa de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y años vividos con discapacidad (AVD).(11)

En los últimos años ha tenido un aumento en su prevalencia en Cuba, la cual es considerada como un problema de Salud Pública, como lo describe la III Encuesta Nacional de Factores de Riesgos y Actividades Preventivas de Enfermedades No Transmisibles (III ENFR).(12)

En el estudio se identificaron a las mujeres como la población más afectada, dato que coincide con resultados nacionales e internacionales.(12,13,14, 15,16) En relación al color de la piel, se observó mayor frecuencia en las personas de color de piel blanca, lo que concuerda con lo reportado en III ENFR.(12)

Dentro de las características sociodemográficas se encontró como actividad principal el rubro de jubilado, lo que coincide con Rodríguez Salvá y cols.(13) que reportan 45,3 % de jubilados, pero difiere de Achiong Estupiñán y cols.(14) que encontraron más individuos en la categoría de trabajadores (38,5 %). Con relación al estado civil, en el estudio fueron más frecuentes los casados (42,3 %), resultados similares a los obtenidos por Asenjo Alarcón.(17) En cuanto a la escolaridad, el 43 % de las personas declararon poseer instrucción media superior, dato que se relaciona en la III ENFR.(12)

La hipertensión arterial fue la comorbilidad más frecuente reportada entre los encuestados (78,7 %), lo que coindice con Bermúdez(18) y Achiong Estupiñán(14) esta enfermedad también es considerada como un factor de riesgo para otros padecimientos como cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal y retinopatía.(12) En las personas con diabetes está indicado su tratamiento cuando la presión arterial sistólica es superior a 130 mmHg o la presión arterial diastólica es mayor a 80 mmHg. Por lo que se recomienda la medición de la presión arterial en cada consulta.(3)

Los antecedentes familiares de primer grado fueron los de mayor frecuencia (72,8 %), de acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)(3) los antecedentes de primer y segundo grado entran como factor de riesgo de la DM2, estos resultados coinciden con los de Petermann y cols.(19)

Las mujeres presentan mayor riesgo de complicaciones cardiometabólicas, lo que coincide con Leyva Miranda y cols.(20) que reportan que las mujeres tienen una circunferencia abdominal con riesgo sustancialmente incrementado superior a los hombres.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA)(21) recomienda realizar pruebas en adultos con IMC mayor o igual a 25 kg/ m2 o que tengan como factores de riesgo: familiar de primer grado con diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome de ovarios poliquísticos e inactivada física.

Garmendía(22) refiere que la obesidad y el sobrepeso son factores que no solo contribuyen al desarrollo de DM2, sino también al incremento de complicaciones cardiovasculares, que pueden llevar a las personas a muertes prematuras o algún grado de discapacidad.

Achiong Estupiñán y cols.(14) encontraron mayor frecuencia de personas con sobrepeso (37,2 %) y obesidad (37,7 %) con mínima diferencia, mientras Díaz Piñera y cols.(7) refieren para ambos sexos el riesgo sustancialmente incrementado de la circunferencia abdominal.

De esta manera, a los individuos diabéticos con sobrepeso u obesidad se les recomienda cambios en su estilo de vida, para lograr y mantener una reducción de peso de al menos el 7 % del peso corporal inicial a través de una alimentación saludable y actividad física de intensidad moderada con un tiempo mayor o igual a 150 minutos a la semana.(21)

El tratamiento farmacológico más indicado y utilizado fueron los hipoglicemiantes orales, lo que coincide con los reportes de Leyva Miranda(20) Beobide-Tellería(23) y Cardona Garbey(24) esta última refiere como fármaco más utilizado la glibenclamida (43,4 %), dato inferior al reportado en este estudio.

La ALAD recomienda para el control del paciente combinar, cuando sea necesario, el tratamiento farmacológico y modificaciones de estilo de vida, para lograr esto es conveniente contar con un programa estructurado, intensivo y validado para alcanzar cambios efectivos a corto plazo. Con relación a los medicamentos, recomienda el uso de metformina, mientras el paciente no esté inestable (hiperglucemia extrema, cetosis o perdida rápida de peso).(3)

Cuba cuenta con los Centros de Atención al Diabético, instituciones con un programa de excelencia para el control de esta enfermedad(25) el inconveniente es que, de acuerdo a los relatos de algunos pacientes, el programa se aplica al inicio de la enfermedad y al término de ciertas sesiones los envían a sus consultorios, es ahí donde refieren perder el ímpetu para continuar con esos cambios.

La evaluación de la adherencia al tratamiento farmacológico es muy importante porque permite a los médicos conocer, cómo entienden las personas con enfermedades crónicas su medicación, además de evaluar si el tratamiento es efectivo o no y si los cambios en los resultados de salud pueden atribuirse al tratamiento.

Existen varios métodos para medir la adherencia, uno de los más usados es el de Morisky-Green, por ser un cuestionario con preguntas simples, cortas y concretas, la ALAD recomienda su uso en cada consulta de control.(3)

Díaz Piñera y cols.(26) utilizaron ese test con resultados similares a este estudio, en el que declararon entre las principales causas de no adherencia la falta de medicamentos y olvidar tomarlos, sin embargo, no coincide con Rodríguez Salvá y cols.(13) que reportan el 77,5 % de adherencia al tratamiento farmacológico.

Una mala adherencia al tratamiento contribuye al descontrol glucémico, lo que puede ser causa importante del desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares.

Sin tratamiento, la enfermedad progresa hacia complicaciones agudas como deshidratación, hiperosmolaridad, cetoacidosis, coma y muerte o hacia complicaciones crónicas con aceleración de la ateroesclerosis (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica), aparición de microangiopatías (enfermedad renal diabética, retinopatía diabética) y la neuropatía en los casos de largo tiempo de evolución, donde el déficit relativo de la acción de la insulina y su resistencia es progresivo.(2)

De esta manera, es importante que a las personas ya diagnosticadas con DM2 se les realice una evaluación periódica trimestral en aquellas que se encuentren compensadas, y si no se logra, un adecuado control puede requerir una frecuencia mayor; los valores deseados en adultos oscilan entre 3,5 a 5,6 mmol/L; aceptables de 5,7 a 6,9 mmol/L y los no deseados mayor a 7. En los adultos mayores los valores deseados van de 6,1 a 8,8 mmol/L; los aceptables de 8,8 a 10 mmol/L y los no deseados más de 10 mmol/L.(2)

En relación al control glucémico, la ALAD recomienda como parte esencial del tratamiento el auto monitoreo glucémico, tanto en las personas que utilizan la insulina como en las que no, por lo que es de permanente cumplimiento.(3)

A pesar de las dificultades anteriormente expresadas, el alcanzar un control global de 64 % se puede considerar como aceptable, aunque debe prestarse mayor atención en los hombres pues sus cifras son menores.

Guzmán y cols.(27) reportan en su estudio que el 53,7 % de las personas estudiadas se encontraban controladas y la relación entre adherencia al manejo farmacológico y control glucémico no fue significativa (p=0,310), dato similar a los resultados de este estudio con relación al control glucémico y la adherencia, sin embargo, Pascacio-Vera y cols.(28) refieren cifras superiores de adherencia al tratamiento (72,5 %).

El manejo del paciente diabético requiere la interacción entre medicamentos, revisiones sistemáticas, ajustes en la alimentación y práctica de ejercicios, así como, otras intervenciones para atender las complicaciones asociadas. Esto hace innegable la constante interacción paciente-servicios de salud, que genera gastos y necesita servicios especializados y a la vez un personal de salud con mayor preparación científica y asistencial.

La DM2 es una enfermedad crónica, considerada un problema de Salud Pública de la que Cuba no está exenta, situación por la cual, cada año, aumenta el número de personas afectadas.

Dada la magnitud de este problema, resulta imposible que todos los pacientes sean atendidos por el médico especialista, por tanto, es necesario que el personal del nivel primario de atención se encuentre adecuadamente preparado para enfrentar este desafío, de manera que pueda realizar un diagnóstico oportuno, así como una evaluación y manejo correctos de estas personas, para lograr su control metabólico, disminuir complicaciones y costos hospitalarios.

Se reconoce que en este estudio pueden existir limitaciones, por la posibilidad de sesgos de información o de memoria, al tratarse de encuestas referidas por un número importante de adultos mayores, debido a la falta de registro completo de información en la historia clínica, sin embargo, al considerar que en el área no hay estudios que caractericen adecuadamente a esta población, la información recolectada en este trabajo servirá de base para la toma de decisiones al generar datos clínicos y epidemiológicos propios.

Las características sociodemográficas de estos pacientes pudieran diferir con otros grupos poblacionales, no obstante, coincide con estudios nacionales e internacionales donde los adultos pasada la cuarta década de la vida son propensos al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, principalmente las féminas, en las que los hábitos alimentarios y estilos de vida inadecuados favorecen su aparición. La evolución de la enfermedad determina la aparición de complicaciones, afecta principalmente al sistema cardiovascular y propicia el desarrollo de la hipertensión arterial.

Conflictos de intereses:

Los autores declaran la no existencia de conflictos de intereses relacionados con el estudio.

Los roles de autoría:

1. Conceptualización: Diana Serret López, Armando Rodríguez Salvá.

2. Curación de datos: Diana Serret López, Geominia Maldonado Cantillo.

3. Análisis formal: Diana Serret López, Armando Rodríguez Salvá.

4. Adquisición de fondos: Esta investigación no contó con la adquisición de fondos.

5. Investigación: Diana Serret López.

6. Metodología: Diana Serret López, Armando Rodríguez Salvá, Addys Díaz Piñera, Geominia Maldonado Cantillo.

7. Administración del proyecto: Armando Rodríguez Salvá.

8. Recursos: Armando Rodríguez Salvá, Addys Díaz Piñera.

9. Software: Geominia Maldonado Cantillo.

10. Supervisión: Armando Rodríguez Salvá, Addys Díaz Piñera.

11. Validación: Armando Rodríguez Salvá, Geominia Maldonado Cantillo.

12. Visualización: Armando Rodríguez Salvá.

13. Redacción del borrador original: Diana Serret López, Armando Rodríguez Salvá.

14. Redacción, revisión y edición: Diana Serret López, Armando Rodríguez Salvá, Addys Díaz Piñera, Geominia Maldonado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Federación Internacional de Diabetes. El Atlas de la diabetes. Novena edición 2019[Internet]. Bélgica:FID;2019[citado 19/3/2024]. Disponible en: https://diabetesatlas.org/es/.

2. Díaz O, Orlandi N. Manual para el diagnóstico y tratamiento del paciente diabético a nivel primario de salud[Internet]. La Habana:ECIMED;2016[citado 19/3/2024]. Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/esChatterji/cum-63844.

3. Asociación Latinoamericana de Diabetes. Guías ALAD sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia. Rev Asociación Latinoam Diabetes[Internet]. 2019[citado 11/9/2024];14(1):[aprox. 10p.]. Disponible en: https://www.revistaalad.com/guias/5600AX191_guias_alad_2019.pdf.

4. Federación Internacional de Diabetes. Guía de incidencia política de la novena edición del atlas de la diabetes de la FID 2019[Internet]. Bélgica:FID;2019[citado 10/3/2024]. Disponible en: https://diabetesatlas.org/upload/resources/material/20191219_091956_2019_IDF_Advocacy_Guide_ES.pdf.

5. Federación Internacional de Diabetes. La diabetes alrededor del mundo[Internet]. Bruselas:FID;2021[citado 10/3/2024]. Disponible en: https://www.engenerico.com/infografia-la-diabetes-alrededor-del-mundo/.

6. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2023[Internet]. La Habana:MINSAP;2024[citado 28/1/2025]. Disponible en: https://salud.msp.gob.cu/wp-content/Anuario/Anuario-2020.pdf.

7. Díaz AM, Rodríguez A, Achiong FJ, Cardona DL, Maldonado G, Londoño EA, et al. Adherencia terapéutica de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en cuatro áreas de salud del país. Finlay[Internet]. 2024[citado 26/1/2025];14(1):[aprox. 12p.]. Disponible en: https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/1367/2374.

8. Gygliola PB, Tarquino G, Chambi E, Averanga K, Salcedo L. Determinación de glucosa: el uso de glucómetros como prueba rápida de análisis. J Selv Andina Research Soc[Internet]. 2020[citado 11/9/2024];11(1):[aprox. 10p.]. Disponible en: https://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2072-92942020000100005.

9. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM: principios éticos para las investigaciones médicas con seres humanos[Internet]. 2024[citado 24/3/2025]. Disponible en: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/.

10. Benítez I. Ética de la investigación científico-médica desde la perspectiva de la atención primaria de salud. Rev Cubana Salud Pública[Internet]. 2008[citado 16/2/2024];34(3):[aprox. 10p.]. Disponible en: https://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol34_3_08/spu12308.htm.

11. Organización Panamericana de la Salud. Panorama de la diabetes en la Región de las Américas[Internet]. Washington:OPS;2023[citado 16/2/2024]. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/panorama-diabetes-region-americas.

12. Bonet M, Varona P. III Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Actividades Preventivas de Enfermedades No Transmisibles. Cuba 2010–2011[Internet] La Habana:ECIMED;2015[citado 13/3/2024]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361362585005.

13. Rodríguez A, Céspedes L, Díaz A, García R, Balcindes S. Brechas en el manejo del paciente diabético tipo 2 en un área metropolitana de La Habana. Finlay[Internet]. 2019[citado 20/6/2024];9(2):[aprox. 14p.]. Disponible en: https://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/638.

14. Achiong FJ, Rodríguez P, Méndez HM, Vega O, Londoño E, Rodríguez A, et al. Prevalencia de diabéticos controlados con hemoglobina glicosilada en dos áreas de salud. Cárdenas, 2019. Rev Méd Electrón[Internet]. 2021[citado 23/3/2024];43(5):[aprox. 10p.]. Disponible en: https://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/4126/5232.

15. Vilcamango EJ, Gil SM, Valladares MJ. Factores asociados a la adherencia terapéutica en diabéticos atendidos en dos hospitales peruanos. Rev Cubana Med Mil[Internet]. 2021[citado 28/2/2024];50(2):[aprox. 12p.]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572021000200005&lng=es.

16. Pérez LA. Caracterización clínico epidemiológico de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes hospitalizados. Mayarí, 2016. Rev Med Electrón[Internet]. 2018[citado 16/3/2024];40(6):[aprox. 18p.]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000601801&lng=es.

17. Asenjo J. Caracterización sociodemográfica y patológica de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en un centro médico de Perú. Finlay[Internet]. 2021[citado 14/2/2024];11(2):[aprox. 6p.]. Disponible en: https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/985.

18. Bermúdez J, Aceituno N, Álvarez G, Giacaman L, Silva H, Salgado AL. Comorbilidades en los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 del Instituto Nacional del Diabético, abril-junio 2016, Tegucigalpa, Honduras. Ach Med[Internet]. 2016[citado 3/3/ 2024];12(49):[aprox. 5p.]. Disponible en: https://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/comorbilidades-en-los-pacientes-con-diabetes-mellitus-tipo-2-del-instituto-nacional-del-diabtico-abriljunio-2016-tegucigalpa-hondu.pdf.

19. Petermann F, Díaz X, Garrido A, Leiva AM, Martínez MA, Salas C, et al. Asociación entre diabetes mellitus tipo 2 y actividad física en personas con antecedentes familiares de diabetes. Gac Sanit[Internet]. 2018[citado 22/3/2024];32(3):[aprox. 10p.]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/gs/v32n3/0213-9111-gs-32-03-230.pdf.

20. Leyva T, Masmout M, Carbonel IC, Gámez D, Dueñas O. Caracterización clínico epidemiológica de pacientes con diabetes mellitus de tipo 2. Medisan[Internet]. 2017[citado 3/3/2024];21(11):[aprox. 15p.]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/pdf/san/v21n11/san082111.pdf.

21. Asociación Americana de Diabetes. Estándares de atención en diabetes. Guía 2023 para atención primaria. Clin Diabetes[Internet]. 2023[citado 22/1/2024];41(1):[aprox. 30p.]. Disponible en: https://semst.org/wp-content/uploads/2023/04/guia-diabetes2023_.pdf.

22. Garmendia L. Situación actual de la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Acta Méd Perú[Internet]. 2022[citado 16/4/2024];39(1):[aprox. 8p.]. Disponible en: https://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172022000100051&lng=es.

23. Beobide I, Martínez S, Ferro Al, Alaba J. Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y su tratamiento farmacológico en personas institucionalizadas en centros residenciales. Farm Hosp[Internet]. 2020[citado 14/2/2024];44(3):[aprox. 3p.]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-63432020000300004&lng=es.

24. Cardona DL, Vinent L, Cala JC, Zaldívar E, Rodríguez A. Pie de riesgo en personas con diabetes mellitus de tipo 2 en la Atención Primaria de Salud durante 2016. Medisan[Internet]. 2018[citado 15/3/2024];21(5):[aprox. 20p.]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/pdf/san/v22n5/san09225.pdf.

25. Iglesias I, Díaz O, Orlandi N. Centros de Atención al Diabético en Cuba como alternativa para la atención integral. INFODIR[Internet]. 2020[citado 15/3/2024];33(1):[aprox. 10p.]. Disponible en: https://revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/753.

26. Díaz A, Fernández L, Rodríguez A, Seuc AH, Álvarez N. Evaluación de la calidad del proceso de atención al diabético tipo 2. Finlay[Internet]. 2020[citado 7/3/2024];10(3):[aprox. 9p.]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2221-24342020000300240&lng=es.

27. Guzmán GE, Arce A, Saavedra H, Rojas M, Solarte JS, Mina M, et al. Adherencia al tratamiento farmacológico y control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. ALAD[Internet]. 2018[citado 3/3/2024];8(1):[aprox. 12p.]. Disponible en: https://www.revistaalad.com/abstract.php?id=368.

28. Pascacio GD, Ascencio GE, Cruz A, Guzmán CG. Adherencia al tratamiento y conocimiento de la enfermedad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Salud Tabasco[Internet]. 2016[citado 23/3/2024];22(1-2):[aprox. 10p.]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/487/48749482004.pdf.

Enlaces refback

- No hay ningún enlace refback.

FINLAY EN:

FINLAY CERTIFICADA POR:

Esta revista "no aplica" cargos por publicación en ninguna etapa del proceso editorial.

Dirección postal: Calle 51A y Avenida 5 de Septiembre Cienfuegos, Cuba Código postal: 55100.

http://www.revfinlay.sld.cu

Telefono: +53 43 516602. Telefax: +53 43 517733.

amgiraldoni@infomed.sld.cu

ISSN: 2221-2434

RNPS: 5129