Artículos originales

Carga de mortalidad y morbilidad en población colombiana de 15 a 49 años: un análisis epidemiológico de dos décadas

Burden of Mortality and Morbidity in the Colombian Population aged 15 to 49 Years: an Epidemiological Analysis of two Decades

Cómo citar este artículo:

Copyright: Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al publico apoya a un mayor intercambio de conocimiento global. Esto significa que se permite la copia y distribución de sus contenidos científicos por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no se realicen modificaciones de ellas.

Recibido: 2024-07-22 18:59:41

Aprobado: 2025-05-20 17:34:05

Correspondencia: Brian Johan Bustos Viviescas. Centro de Comercio y Servicios. SENA Regional. Risaralda. Colombia. bjbustos@sena.edu.co

RESUMEN

Objetivo: identificar datos detallados de las causas de mortalidad y morbilidad en el segmento de 15 a 49 años para evidenciar la repercusión de las enfermedades y factores de riesgo que impactan el bienestar de la población.

Método: en el presente estudio, fueron analizadas las cargas de mortalidad y morbilidad en colombianos de 15 a 49 años durante dos décadas (1999-2009; 2009-2019). Estos datos se encuentran disponibles públicamente y fueron recopilados teniendo en cuenta las variables de año, edad y sexo.

Resultados: las mujeres presentan mayor mortalidad por enfermedades no contagiosas como neoplasias y los hombres por suicidio y violencia interpersonal, resultados que se mantuvieron entre las décadas. Se evidenció una alta posibilidad de multicomorbilidad si se tiene en cuenta la prevalencia de casos para todas las causas.

Conclusión: las mujeres presentaron mayor mortalidad por enfermedades no contagiosas y los hombres por suicidio y violencia interpersonal, estos resultados que se mantuvieron entre las décadas. Se evidenció una alta posibilidad de multicomorbilidad para todas las causas.

Palabras clave: enfermedad crónica; enfermedades no transmisibles; epidemiología; salud pública

ABSTRACT

Objective: to identify detailed data on the causes of mortality and morbidity in the 15- to 49-year-old segment to demonstrate the impact of diseases and risk factors that impact the well-being of the population.

Method: in the present study, the mortality and morbidity burden in Colombians aged 15 to 49 years was analyzed over two decades (1999-2009; 2009-2019). These data are publicly available and were collected considering the variables of year, age, and sex.

Results: women have higher mortality from non-communicable diseases such as neoplasms, and men from suicide and interpersonal violence, results that remained consistent across decades. A high likelihood of multicomorbidity was evident when considering the prevalence of cases for all causes.

Conclusion: women had higher mortality from non-communicable diseases, and men from suicide and interpersonal violence. These results were consistent across decades. A high likelihood of multicomorbidity was evident for all causes.

Key words: chronic disease; non-communicable diseases; epidemiology; public health

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de informar acerca de estrategias que permitan controlar enfermedades de manera exitosa en un contexto de factores múltiples y complejos, resulta crucial una mejor comprensión de las disparidades en los perfiles de los factores de riesgo y la carga.(1) Por tal motivo en la actualidad, y ante un entramado de agendas cambiantes, es necesario contar con evidencias sólidas, en relación con las enfermedades no transmisibles, lesiones y enfermedades transmisibles.(2)

Por otro lado, hace falta comprender integralmente la carga de morbilidad en las diferentes tendencias temporales para la planificación de los servicios sanitarios y con ello obtener una mejoría de la salud de la población,(3) dado a que, la morbilidad se corresponde con el estado de ser sintomático o insalubre por una enfermedad o condición y se estima mediante la prevalencia, mientras que, la mortalidad representa la cantidad de muertes por un evento investigado en salud.(4)

En Colombia, un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) identificó que en 60 años la población colombiana se ha incrementado tres veces y medio, lo que genera mayor esperanza al nacer con el paso del tiempo.(5) Este es un aumento significativo para las décadas desde 1999 a 2019 en un total de 38,585,033 habitantes a 50,187,406 de habitantes (hombres 19,166,664 en 1999 y 24,779,301 en 2019; mujeres 19,418,369 en 1999 y 25,408,106 en 2019)(6) sin embargo, hasta la fecha no se han documentado las cargas de mortalidad y morbilidad en colombianos de 15 a 49 años en estas dos últimas décadas, por tal motivo, surge la necesidad de analizar epidemiológicamente las cargas de mortalidad y morbilidad en los colombianos.

El propósito de este trabajo fue analizar la carga de mortalidad y morbilidad en colombianos de 15 a 49 años en las décadas 1999-2019 basado en la exploración datos epidemiológicos, por medio de la herramienta: Visualización de datos de comparación, del Global Burden of Disease (GBD).

MÉTODOS

En el presente estudio, fueron analizadas las cargas de mortalidad y morbilidad en colombianos de 15 a 49 años durante dos décadas (1999-2009; 2009-2019). Estos datos se encuentran disponibles públicamente y fueron recopilados teniendo en cuenta las variables: año, edad y sexo.

En el GBD 1999-2019 se estimaron las magnitudes epidemiológicas de interés (mortalidad y morbilidad) para 2 grupos de edad (hombres y mujeres de 15 a 49 años). En este caso, las enfermedades y lesiones se organizaron en una jerarquía de causas, niveladas desde las tres causas más amplias de muerte y discapacidad en el Nivel 1 hasta las causas más específicas en el Nivel 4, para esta investigación se tuvieron en cuenta las causas principales de Nivel 1 (enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales; enfermedades no transmisibles y lesiones) y sus respectivas categorías de Nivel 2.

Los datos fueron filtrados y diagramados en el GBD (https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/), para ello se generaron mapas de calor de carga de mortalidad y morbilidad en el Nivel 1, así como diagrama de flechas en el Nivel 2 para los sexos, edades y periodo de estudio seleccionado, esto con el propósito de identificar las principales causas de mortalidad y respectivamente el comportamiento de las categorías en las dos décadas de análisis.

RESULTADOS

Es importante tener presente que la tasa de muertes en mujeres se comportó de la siguiente manera:

- En 1999: fue de 118,66 x 100 mil habitantes.

- En 2009: fue de 95,95 x 100 mil habitantes.

- En 2019: fue de 84,45 x 100 mil habitantes.

La tasa de muertes en los hombres se comportó de la siguiente manera:

- En 1999: fue de 413,76 x 100 mil habitantes.

- En 2009: fue de 294,92 x 100 mil habitantes.

- En 2019: fue de 240,5 x 100 mil habitantes.

Estos resultados fueron progresivamente disminuyendo entre las décadas.

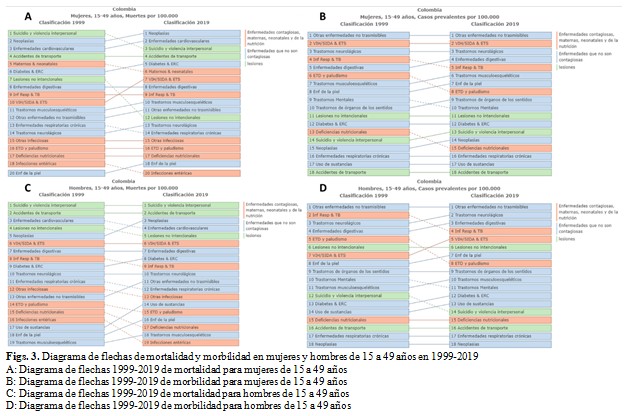

Con respecto a las mujeres en las tres décadas analizadas los resultados se comportaron de la siguiente manera:

Las mujeres en 1999

- Las enfermedades no contagiosas presentaron una mayor carga de mortalidad:

- 58,45 muertes x 100 mil habitantes.

- Lesiones:

- 44,6 muertes x 100 mil habitantes.

- Enfermedades contagiosas:

- 15,62 muertes x 100 mil habitantes. (Fig. 1A).

Las mujeres en el 2019

- Las enfermedades no contagiosas presentaron una mayor carga de mortalidad:

- 54,23 muertes x 100 mil habitantes.

- Las lesiones:

- 18,09 muertes x 100 mil habitantes.

- Enfermedades contagiosas:

- 12,12 muertes x 100 mil habitantes. (Fig. 1B).

En hombres para 1999

- La carga fue mayor en las lesiones:

- 324,23 muertes x 100 mil habitantes.

- Las enfermedades que no son contagiosas:

- 64,72 muertes x 100 mil habitantes.

- Las enfermedades contagiosas, maternas, neonatales y de la nutrición:

- 24,81 muertes x 100 mil habitantes. (Fig. 1C).

En hombres para 2019

Aunque para 2019 la tendencia para dicha carga de mortalidad se preservó en el mismo orden:

- Lesiones:

- 169,53 muertes x 100 mil habitantes.

- Enfermedades que no son contagiosas:

- 53,42 muertes x 100 mil habitantes.

- Las enfermedades contagiosas:

- 17,54 muertes x 100 mil habitantes. (Fig. 1D).

Las muertes en Colombia con respecto a muertes por enfermedades que no son contagiosas han ido consecuentemente en aumento con el paso de las décadas para mujeres:

- En 1999: 49,26 %.

- En 2009: 58,26 %.

- En 2019: 64,1 5 %.

En los hombres se comportó de la siguiente manera:

- En 1999: 15,64 %.

- En 2009: 21,45 %.

- En 2019: 22,17 %.

Por otro lado, las enfermedades contagiosas, maternas, neonatales y de la nutrición tuvieron su mayor carga en 2009 en mujeres:

- En 1999: 13,16 %.

- En 2009: 15,16 %.

- En 2019: 14,43 %.

El comportamiento en hombres se expresó de la siguiente manera:

- En 1999: 6 %.

- En 2009: 7,71 %.

- En 2019: 7,35 %.

Así mismo, las muertes por lesiones han ido paulatinamente disminuyendo la carga en mujeres:

- En 1999: 37,58 %.

- En 2009: 26,58 %.

- En 2019: 21,41 %.

Las muertes por lesiones en los hombres se comportaron de la siguiente manera:

- En 1999: 78,36 %.

- En 2009: 70,84 %.

- En 2019: 70,48 %.

Del mismo modo, en mujeres para cada categoría de enfermedades se destacan los neoplasmas en las enfermedades no contagiosas:

- En 1999: 22,31 %.

- En 2009: 29 %.

- En 2019: 32,47 %.

Los trastornos neonatales-maternos:

- En 1999: 5,45 %.

- En 2009: 5,04 %.

- En 2019: 4,41 %.

VIH/sida e infecciones de transmisión sexual:

- En 1999: 2,12 %.

- En 2009: 4,44 %.

- En 2019: 4,41 %.

Para las enfermedades contagiosas, maternas, neonatales, de nutrición, el suicidio y violencia interpersonal para las muertes por lesiones:

- En 1999: 27,56 %.

- En 2009: 17,63 %.

- En 2019: 12,32 %.

Paralelamente, en hombres, las muertes por cada categoría en las enfermedades fueron más destacados los neoplasmas:

- En 1999: 5,52 %.

- En 2009: 7,41 %.

- En 2019: 7,95 %.

Por VIH/sida e infecciones de transmisión sexual para las enfermedades contagiosas, maternas, neonatales y de la nutrición:

- En 1999: 3,08 %.

- En 2009: 4,32 %.

- En 2019: 4,29 %.

Por lesiones existe una mayor proporción de suicidio y violencia interpersonal:

- En 1999: 63,44 %.

- En 2009: 52,81 %.

- En 2019: 52,27 %.

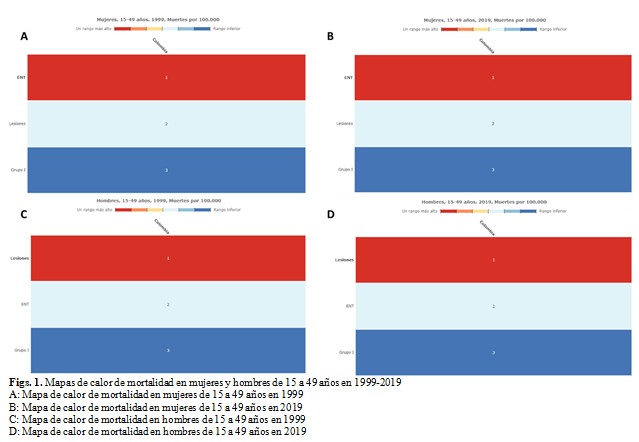

Para la carga de morbilidad para mujeres fue la más alta para el total de la población:

- En 1999: 99,531.46 casos x 100 mil casos prevalentes.

- En 2009: 99,387.46 casos x 100 mil casos prevalentes.

- En 2019: 99,326.85 casos x 100 mil casos prevalentes.

En hombres se presenta una tendencia similar:

- En 1999: 97,067.17 casos x 100 mil casos prevalentes.

- En 2009: 96,647.07 casos x 100 mil casos prevalentes.

- En 2019: 96,308.08 casos x 100 mil casos prevalentes.

En mujeres la prevalencia fue mayor para enfermedades que no son contagiosas:

- En 1999: 97,760.26 casos.

- En 2019: 98,212.09 casos.

Con relación a las enfermedades contagiosas:

- En 1999: 84,244.96 casos.

- En 2019: 72,916.5 casos.

Con relación a las lesiones:

- En 1999: 22,717.93 casos.

- En 2019: 20,921.81 casos (Figs. 2A y 2B).

En hombres presentaron menor prevalencia en comparación de las mujeres con las enfermedades que no son contagiosas:

- En 1999: 90,951.72 casos prevalentes.

- En 2019: 92.595,58 casos prevalentes.

En hombres se presentaron las enfermedades contagiosas de la siguiente manera:

- En 1999: 68,616.93 casos prevalentes.

- En 2019: 52,969.87 casos prevalentes.

Con excepción de las lesiones:

- En 1999: 9.816,17 casos.

- En 2019: 29.503,5 casos prevalentes (Figs. 2C y 2D).

Cabe resaltar que, en mujeres la prevalencia para cada categoría de enfermedades se destacan las enfermedades ginecológicas:

- En 1999: 57,23 %.

- En 2009: 58,11 %.

- En 2019: 59,6 %.

Se destacan los padecimientos orales:

- En 1999: 50,58 %.

- En 2009: 59,12 %.

- En 2019: 59,54 %.

En las enfermedades no contagiosas, VIH/sida e infecciones de transmisión sexual:

- En 1999: 52,76 %.

- En 2009: 48,15 %.

- En 2019: 48,58 %.

Para las enfermedades contagiosas, maternas, neonatales y de la nutrición y lesiones no intencionales:

- En 1999: 13,68 %.

- En 2009: 12,45 %.

- En 2019: 12,47 %.

En hombres la prevalencia por cada categoría en las enfermedades fueron los padecimientos orales:

- En 1999: 50,41 %.

- En 2009: 59,01 %.

- En 2019: 59,91 %.

Por VIH/sida e infecciones de transmisión sexual para las enfermedades contagiosas, maternas, neonatales y de la nutrición:

- En 1999: 20,98 %.

- En 2009: 21,32 %.

- En 2019: 21,94 %.

Por infecciones respiratorias y tuberculosis:

- En 1999: 38,44 %.

- En 2009: 30,93 %.

- En 2019: 24,26 %.

Por lesiones existe una mayor proporción de lesiones no intencionales:

- En 1999: 23,29 %.

- En 2009: 19,97 %.

- En 2019: 19,97 %.

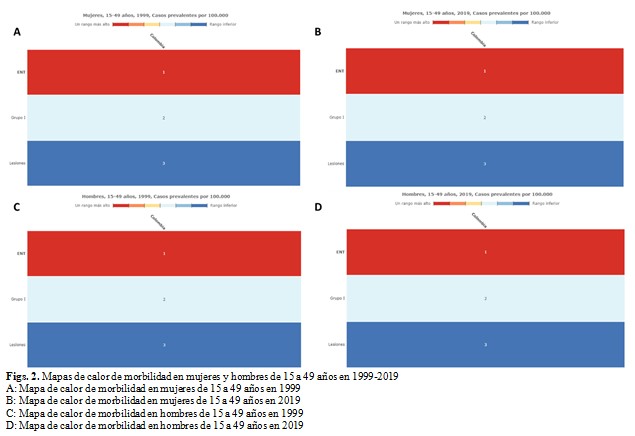

Para ambos sexos, en las 10 principales causas de mortalidad se puede evidenciar que, el suicidio y la violencia interpersonal, neoplasias, accidentes de transporte, enfermedades cardiovasculares, VIH/sida y enfermedades de transmisión sexual, enfermedades digestivas, lesiones no intencionales, diabetes y enfermedades renales, infecciones respiratorias y tuberculosis representaron los principales impulsores del aumento en la carga de mortalidad en las dos décadas (1999-2019), así mismo específicamente los trastornos neurológicos en hombres y las enfermedades maternas y neonatales en mujeres complementan esta carga de mortalidad. (Figs. 3A y 3C).

Por otro lado, con respecto a la carga de morbilidad se destacan otras enfermedades no transmisibles (padecimientos orales principalmente), VIH/sida y enfermedades de transmisión sexual, infecciones respiratorias y tuberculosis, trastornos neurológicos, enfermedades tropicales desatendidas y paludismo (malaria), enfermedades digestivas, enfermedades de la piel, trastornos mentales, trastornos de órganos de los sentidos, de igual forma, los trastornos musculoesqueléticos en mujeres y las lesiones no intencionales en hombres explican las principales casos de prevalencia de enfermedades para la carga de morbilidad en las dos décadas (1999-2019). (Figs. 3B y 3D).

DISCUSIÓN

El propósito de este trabajo fue analizar la carga de mortalidad y morbilidad en colombianos de 15 a 49 años en las décadas 1999-2009 y 2009-2019 basado en la exploración datos epidemiológicos por medio de la herramienta de Visualización de datos de comparación del Global Burden of Disease (GBD).

En vista de ello, las mujeres presentan mayor mortalidad por enfermedades no contagiosas como neoplasmas y los hombres por suicidio y violencia interpersonal, la cual se mantuvo entre las décadas, así mismo, las 10 enfermedades con mayor prevalencia en hombres y mujeres se mantuvieron a lo largo del tiempo, aunque algunas aumentaron los casos prevalentes mientras que en otras tuvieron una leve disminución de prevalencia.

Se evidenció una alta posibilidad de multicomorbilidad si se tiene en cuenta la prevalencia de casos para todas las causas. Estos datos de prevalencia para todas las causas sugieren la existencia de casos para multimorbilidad, debido a que, la multimorbilidad se considera un problema de salud pública que hace referencia a múltiples condiciones de salud coexistentes, sin embargo, aún no existe consenso que establezca su medición en el contexto de salubridad.(7)

Si se complementa el análisis realizado de la carga de mortalidad y morbilidad en población colombiana de 15 a 49 años desde 1999 al 2019 es posible tener en cuenta unos elementos importantes sugeridos por la literatura científica, por ejemplo, en población de 15 a 49 años ha existido una tendencia a la baja en los años de vida ajustados por discapacidad globales por edad y tasas de mortalidad a enfermedades relacionadas con el sedentarismo y la inactividad física, aunque, en grupos diabéticos y de 15 a 49 años se observa una tendencia ascendente.(8) Por lo que, incluir en los estudios los niveles de actividad física resulta fundamental para un análisis epidemiológico más completo e integral de otros factores relacionados con la mortalidad y morbilidad poblacional.

Del mismo modo, se deben considerar los estilos de vida de las personas, dada la asociación entre los patrones dietéticos y las enfermedades crónicas no transmisibles.(9) Igualmente, un estilo de vida poco saludable durante la pubertad se relaciona con un envejecimiento biológico acelerado en la edad adulta joven.(10) Ahora bien, al comparar individuos con la misma edad cronológica se identificó que la persona con una medida de edad biológica mayor, tenía más probabilidades de morir antes(11) por lo que, los estilos de vida y la actividad física pueden mediar el envejecimiento biológico, y con ello, el desarrollo prematuro de diferentes comorbilidades y mortalidad por diferentes causas.

En primera medida, el estudio GBD para el personal sanitario corresponde a una herramienta sencilla para obtener estimaciones de indicadores epidemiológicos como las estimaciones de mortalidad general por todas las causas de muerte, años vividos con discapacidad, años de vida ajustados por discapacidad, entre otros parámetros de esperanza de vida calidad de vida y epidemiología. Ahora bien, respectivamente con la plataforma GBD, el investigador puede utilizar diferentes herramientas para su estudio epidemiológico entre los que se incluyen: mapas, diagramas, y otros gráficos que posibilitan el contraste de causas y riesgos dentro de diferentes países, continentes e inclusive, patrones asociados como la edad, sexo y cronología de la medición.

Por otra parte, la carga mundial de morbilidad del Burden of Disease Study (GBD), a pesar de sus limitaciones es una opción dinámica, interactiva y rigurosa para la medición de salud.(12)

Un ejemplo de ello, es el trabajo reciente de Karacan y cols.(13) quienes utilizaron las bases de datos del Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud y del World Life Expectancy para evaluar 166 países (incluido Colombia) y determinaron que, el porcentaje de la población que utiliza instalaciones sanitarias mejoradas, tasas de mortalidad por 100,000 habitantes por VIH/sida, enfermedades hepáticas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias; porcentaje de la población urbana que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, tasa total de fertilidad (nacimientos por mujer), gasto en Salud Pública (porcentaje del gasto gubernamental); y gasto en salud per cápita, se relacionaban con la esperanza de vida de sus habitantes.

A partir de esto, se vuelve necesario incluir en próximos estudios otras variables epidemiológicas de interés para obtener datos de valor para el diseño de proyectos y programas de Salud Pública en la población colombiana, igualmente, se deben tener en cuenta a los diferentes actores sociales de la salud pública colombiana para la valoración, interpretación y utilización de estos hallazgos para optimizar las políticas de salud pública.

Es importante considerar aspectos como el crecimiento demográfico y los cambios socioculturales en cada rango de tiempo analizado, esto, debido a que, las diferentes cargas y su impacto en la población colombiana permanecen constantes en las dos últimas décadas. Esto sugiere que, a pesar de una leve disminución de la tasa de muertes aún sigue siendo una problemática para la salud de los colombianos entre los 15 a 49 años, por ende, se requiere valorar estos hallazgos por los Institutos de Vigilancia y Salud Pública para estructurar políticas de salud con el fin de mitigar dichos indicadores.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran la no existencia de conflictos de intereses relacionados con el estudio.

Los roles de autoría:

1. Conceptualización: Brian Johan Bustos Viviescas.

2. Curación de datos: Brian Johan Bustos Viviescas.

3. Análisis formal: Brian Johan Bustos Viviescas, Carlos Enrique García Yerena.

4. Adquisición de fondos: Esta investigación no contó con la adquisición de fondos.

5. Investigación: Brian Johan Bustos Viviescas, Carlos Enrique García Yerena, Amalia Villamizar Navarro.

6. Metodología: Brian Johan Bustos Viviescas, Carlos Enrique García Yerena, Amalia Villamizar Navarro.

7. Administración del proyecto: Brian Johan Bustos Viviescas, Amalia Villamizar Navarro.

8. Recursos: Brian Johan Bustos Viviescas, Carlos Enrique García Yerena.

9. Software: Brian Johan Bustos Viviescas, Carlos Enrique García Yerena, Amalia Villamizar Navarro.

10. Supervisión: Brian Johan Bustos Viviescas.

11. Validación: Brian Johan Bustos Viviescas, Carlos Enrique García Yerena.

12. Visualización: Brian Johan Bustos Viviescas, Carlos Enrique García Yerena, Amalia Villamizar Navarro.

13. Redacción del borrador original: Brian Johan Bustos Viviescas, Carlos Enrique García Yerena.

14. Redacción, revisión y edición: Brian Johan Bustos Viviescas, Carlos Enrique García Yerena, Amalia Villamizar Navarro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Vos T, Lim SS, Abbafati C, Abbas KM, Abbasi M, Abbasifard M, et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22.

2. Ong KL, Stafford LK, McLaughlin SA, Boyko EJ, Vollset SE, Smith AE, et al. Global, regional, and national burden of diabetes from 1990 to 2021, with projections of prevalence to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet. 2023;402(10397):203-34.

3. Islam SMS, Maddison R, Uddin R, Ball K, Livingstone KM, Khan A, et al. The burden and trend of diseases and their risk factors in Australia, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Public Health. 2023;8(8):e585-99.

4. Hernandez JB, Kim PY. Epidemiology Morbidity and Mortality. Estados Unidos:StatPearls Publishing;2022.

5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Comunicado día mundial de la población[Internet]. Colombia:DANE;2019[citado 10/7/2024]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/comunicados/Dia_mundial_poblacion.pdf.

6. Banco Mundial. Población, total – Colombia 1999 a 2019. Datos abiertos del Banco Mundial[Internet]. Colombia:BM;2023[citado 10/7/2024]. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2019&locations=CO&start=1999&view=chart.

7. Johnston MC, Crilly M, Black C, Prescott GJ, Mercer SW. Defining and measuring multimorbidity: a systematic review of systematic reviews. Eur J Public Health. 2019;29(1):182-9.

8. Xu YY, Xie J, Yin H, Yang FF, Ma CM, Yang BY, et al. The Global Burden of Disease attributable to low physical activity and its trends from 1990 to 2019: An analysis of the Global Burden of Disease study. Front Public Health. 2022;101(10):866.

9. Meneses LA, Vaquero M, Villegas D, Benachi N, Hernández M, Molina G. Factors associated with dietary patterns in Colombia. Nutrients. 2023;15(9):2079.

10. Karacan I, Sennaroglu B, Vayvay O. Analysis of life expectancy across countries using a decision tree. East Mediterr Health J. 2020;26(2):143-51.

11. Li X, Ploner A, Wang Y, Magnusson PK, Reynolds C, Finkel D, et al. Longitudinal trajectories, correlations and mortality associations of nine biological ages across 20-years follow-up. Elife. 2020;9(10):e51507.

12. Murray CJL. The Global Burden of Disease Study at 30 years. Nat Med. 2022;28(10):2019-26.

13. Kankaanpää A, Tolvanen A, Heikkinen A, Kaprio J, Ollikainen M, Sillanpää E. The role of adolescent lifestyle habits in biological aging: A prospective twin study. Elife. 2022;11(12):e80729.

Enlaces refback

- No hay ningún enlace refback.

FINLAY EN:

FINLAY CERTIFICADA POR:

Esta revista "no aplica" cargos por publicación en ninguna etapa del proceso editorial.

Dirección postal: Calle 51A y Avenida 5 de Septiembre Cienfuegos, Cuba Código postal: 55100.

http://www.revfinlay.sld.cu

Telefono: +53 43 516602. Telefax: +53 43 517733.

amgiraldoni@infomed.sld.cu

ISSN: 2221-2434

RNPS: 5129