Artículos originales

Caracterización del proceso de atención a personas hipertensas en un policlínico del Cerro

Characterization of the Process of Attention to Hypertensive People in a Cerro Municipality Polyclinic

Cómo citar este artículo:

Copyright: Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al publico apoya a un mayor intercambio de conocimiento global. Esto significa que se permite la copia y distribución de sus contenidos científicos por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no se realicen modificaciones de ellas.

Recibido: 2024-05-28 14:51:30

Aprobado: 2024-11-04 16:29:14

Correspondencia: Marilyn Hernández Sánchez. Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. La Habana. mary.hernandezs2020@gmail.com

RESUMEN

Objetivo: caracterizar el manejo del paciente hipertenso en el Policlínico Héroes de Girón del municipio Cerro en el año 2022.

Método: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 363 personas de 35 años y más dispensarizadas como hipertensas. Se les aplicó un cuestionario acerca de los aspectos relacionados con el proceso de atención al paciente hipertenso. Se realizaron mediciones de la presión arterial en tres momentos diferentes. Se analizaron variables sociodemográficas, factores de riesgo, acceso a servicios de salud, seguimiento en consulta, tratamiento, control de la presión arterial. Se aplicó la estadística descriptiva para el análisis de los datos y presentación de los resultados.

Resultados: predominaron las personas hipertensas mayores de 60 años de edad, de sexo femenino, acompañadas, con escolaridad media superior y de ocupación jubiladas. Las comorbilidades más frecuentes fueron: la diabetes mellitus (22,8 %), la hipercolesterolemia (17,6 %) y la obesidad (15,4 %). El 68,8 % de estas personas no sintieron necesidad de atención en el último año y solo el 29,4 % fue visto en consulta de seguimiento. El 30,0 % de los pacientes estuvo más de un año sin medirse la presión arterial, el 99,1 % tenía tratamiento indicado, el 50,9 % estaban controlados y el 59,5 % atenidos al tratamiento.

Conclusiones: la atención que recibieron estas personas no es correcta. Hubo dificultades con la dispensarización, el cumplimiento del programa, además de una baja percepción de riesgo en estas personas.

Palabras clave:

ABSTRACT

Objective: to characterize the management of hypertensive patients at the Héroes of Girón Polyclinic in the Cerro municipality in 2022.

Method: a descriptive cross-sectional study was carried out in 363 people aged 35 years and older classified as hypertensive. A questionnaire was applied to them about aspects related to the process of care for hypertensive patients. Blood pressure measurements were performed at three different times. The following variables were analyzed: sociodemographic, risk factors, access to health services, consultation follow-up, treatment, BP control. Descriptive statistics were applied to analyze the data and present the results.

Results: hypertensive people over 60 years of age, female, accompanied, with high school education and retired occupation predominated. The most frequent comorbidities were: diabetes mellitus (22.8 %), hypercholesterolemia (17.6 %) and obesity (15.4 %). 68.8 % of these people did not feel the need for care in the last year and only 29.4 % were seen in a follow-up consultation. 30.0 % of patients had not had their blood pressure measured for more than a year, 99.1 % had indicated treatment, 50.9 % were controlled and 59.5 % adhered to treatment.

Conclusions: the care these people received is not correct. There were difficulties with dispensing, compliance with the program, in addition to a low perception of risk in these people.

Key words: hypertension; control; drug therapy; health services; patient care management

INTRODUCCIóN

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 40 millones de personas fallecen anualmente por enfermedades no transmisibles (ENT). Entre las principales causas de muerte se encuentran las enfermedades cardiovasculares con 17,7 millones cada año; seguidas del cáncer con 8,8 millones; las enfermedades respiratorias 3,9 millones y la diabetes mellitus, 1,6 millones de personas. Estos cuatro grupos de padecimientos son responsables de más del 80 % de todos los decesos en personas menores de 75 años por ENT fueron agudizados por factores tales como: la urbanización rápida y no planificada, la generalización de modos de vida poco saludables o el envejecimiento de la población.(1)

Para mejores prácticas mundiales en el control de las enfermedades cardiovasculares (ECV) surge HEARTS una iniciativa liderada por la OMS donde participan diversos actores globales: entre ellos los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) (por sus siglas en inglés) y la iniciativa Resolve to Save Lives, entre otros. Esta iniciativa busca integrarse de manera transparente y progresiva a los servicios de salud ya existentes para promover la adopción de mejores prácticas mundiales en la prevención y el control de las ECV y mejorar el desempeño de los servicios mediante el control de la hipertensión y la promoción de la prevención secundaria con énfasis en el nivel primario de atención.(2)

En algunos países uno de los principales obstáculos para lograr un adecuado control de la presión arterial (PA) es la falta de servicios integrales, el acceso limitado a los medicamentos y los insuficientes sistemas para la prevención y tratamientos eficaces, situación muy diferente a la que ocurre en Cuba, donde brindar servicios de salud de calidad y accesibles para toda la población es el objetivo central del sistema sanitario.

Según datos de la III Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Actividades Preventivas de Enfermedades no Transmisibles, la prevalencia de hipertensión arterial (HTA) en Cuba en personas de 15 años o más es del 30,9 %, lo que significa que hay 2,6 millones de personas con HTA, la cantidad es superior en el área urbana, un 31,9 % con respecto a la rural, con el 28,0 % y sin diferencias significativas en el sexo.(3)

Existe un Programa Nacional para la Prevención y Control de la Hipertensión Arterial desde el año 1974, que ha sido revitalizado en diferentes momentos. Esta guía ofrece a los profesionales de los distintos niveles de salud la más actualizada y eficiente información para la realización de un adecuado diagnóstico, evaluación, tratamiento de la HTA y del riesgo cardiovascular (RC) para brindar una mejor calidad de la atención a estas personas, basada en las recientes publicaciones, guías internacionales y en las experiencias de expertos nacionales, siempre ajustados a las exigencias de instrumentos y orientaciones de reconocido valor.(4)

Recientemente se ha implementado en la Atención Primaria de Salud la nueva guía de actuación para el control de la HTA en el adulto, diseñada para los Equipos Básicos de Salud (EBS) del primer nivel de atención basada en las experiencias del paquete técnico HEARTS y las normativas de la OMS.(5)

Cuba, en el año 2020 presentó una prevalencia de HTA muy similar al año anterior. La tasa fue de 230,2 versus 233,0 x 1000 habitantes, referido al sexo la mayor afectación estuvo en el femenino con 249,3 x 1000 habitantes y según los grupos de edades, el de 60 a 64 años con una tasa de 737,8 por 1000 habitantes fue el de mayor representatividad.(6)

Para ese mismo año el municipio Cerro presentó una prevalencia de HTA de 17,3 % y el policlínico Héroes de Girón superó la tasa de prevalencia municipal con 22,5 x 1000 habitantes. Según el análisis de la situación, las enfermedades cardiovasculares se encontraban entre las primeras causas de muerte reportadas, seguidas por las enfermedades cerebrovasculares con 233 personas. Entre los factores de riesgo que favorecieron la presencia de HTA sobresalió el hábito de fumar practicado por 1 758 personas y el consumo de bebidas alcohólicas por 993 personas. Durante el año 2020 se incrementó el número de atenciones médicas por esta causa y las complicaciones derivadas de un mal control.

Se considera la HTA como uno de los problemas médicos sanitarios más prevalentes en Cuba y en este municipio, su control es la solución para disminuir la morbilidad, mortalidad y sus complicaciones. Al no existir suficientes evidencias de estudios sobre esta problemática de salud, así como de las brechas que pueden estar incidiendo en el proceso de atención del paciente hipertenso en el área, se realizó la investigación que tuvo como objetivo la caracterización del proceso de atención al paciente hipertenso en el Policlínico Héroes de Girón en el año 2022.

MéTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal en el Policlínico Héroes de Girón, perteneciente al municipio Cerro, de la provincia La Habana, durante el año 2022.

El universo estuvo constituido por las 7 467 personas dispensarizadas como hipertensas. Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para la estimación de proporciones en una población infinita con un nivel de significación del 95 %, una precisión del 10 % y un efecto de diseño de 1,0. Para la estimación de la prevalencia de personas hipertensas controladas se tuvo en cuenta los resultados de la III Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Actividades Preventivas de Enfermedades no Transmisibles que fue de 49,2 %.(3)

Se utilizó un muestreo por conglomerados en dos etapas. Los consultorios del médico de la familia constituyeron los conglomerados o unidades de primera etapa (UPE). De los 28 consultorios del policlínico se escogieron 14, con probabilidades de selección proporcional al tamaño de su población dispensarizada como hipertensa. A partir de las historias de salud familiar de estos consultorios se realizó un listado nominal de todas las personas hipertensas mayores de 35 años de los 14 consultorios seleccionados y por muestreo aleatorio se escogieron 366 personas a estudiar (unidades de segunda etapa). El total de personas encuestadas fue 363, después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión. Para la selección se utilizó el paquete de programas EPIDAT.

Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta: personas adultas de 35 años o más, dispensarizadas como hipertensas, que dieron su consentimiento para participar en el estudio y que se encontraban físicamente en sus direcciones en el momento de la visita.

A las 363 personas estudiadas, se les aplicó un cuestionario conformado por preguntas abiertas y cerradas. Este instrumento se ha utilizado previamente en varios estudios nacionales.

A las personas estudiadas, se les realizaron tres mediciones de la PA con equipos convencionales (estetoscopio y esfigmomanómetro aneroide) debidamente calibrados, se desechó la primera y se promediaron las otras dos, por lo que se cumplieron las recomendaciones de la guía cubana: paciente en posición sentado con la espalda recostada, el brazo apoyado, los pies sin cruzarse y apoyados en el piso. Antes de realizar la medición el paciente no debió haber fumado, ingerido cafeína o haber realizado ejercicios físicos por lo menos 30 minutos antes y estar con la vejiga vacía.(4)

Se evaluó la adherencia al tratamiento farmacológico por medios del test de Morisky Green Levine, que consiste en cuatro preguntas de contraste con respuesta dicotómica (sí/no), que refleja la conducta del enfermo con respecto al cumplimiento farmacológico. Se pretendió valorar si el enfermo adoptaba actitudes correctas en relación con el tratamiento para su enfermedad. Se asumió que si las actitudes eran incorrectas el paciente era incumplidor y cumplidor si se responde de forma correcta las cuatro preguntas.(7)

Las variables estudiadas fueron:

- Sociodemográficas: edad, sexo, composición del hogar, color de la piel, nivel de escolaridad y ocupación. En la escolaridad se consideró baja: cuando tenían nivel primario, media: secundaria básica, preuniversitario y técnico medio y alta: universitario.

- Factores de riesgo: hábito de fumar, consumo de alcohol, actividad física y comorbilidades.

- Acceso a servicios de salud: necesidad de atención, acción para recibir atención y demoras en recibirlo.

- Seguimiento en consulta (último año), razón del no seguimiento y medición de la PA.

- Tratamiento: indicación y cumplimiento del tratamiento farmacológico y no farmacológico y adherencia al tratamiento.

- Control de la PA.

Se consideraron como pacientes controlados a aquellas personas que entre los 35 a 60 años presentasen cifras de PA inferiores a 140/90 mmHg o menor a 150/90 mmHg en las personas mayores de 60 años. Para los pacientes hipertensos diabéticos controlados se valoraron cifras de PA menor a 130/80 mmHg.(4)

Para la realización del estudio se solicitó la autorización de los directivos de las unidades involucradas, así como la aprobación del Consejo Científico y el Comité de Ética del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología y el consentimiento informado de las personas que participaron en el estudio. Se respetó la autonomía de los participantes y los principios de beneficencia y no maleficencia. Toda la información recogida en los cuestionarios resultó absolutamente confidencial y solo fue utilizada con fines investigativos. Se respetó el anonimato de los participantes.

RESULTADOS

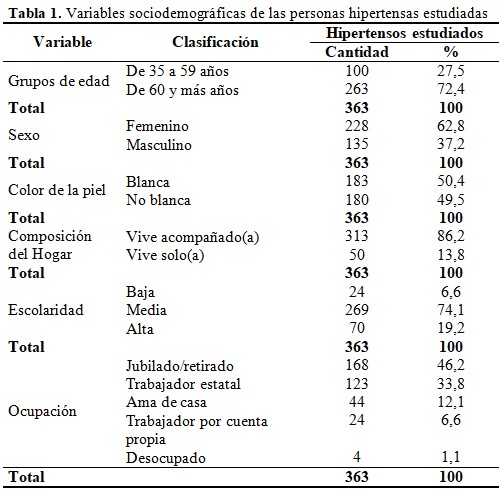

El análisis de las variables sociodemográficas mostró un predominio de los pacientes mayores de 60 años, para un 72,4 %; del sexo femenino un 62,8 %; los que vivían acompañados 86,2 %. En cuanto a la escolaridad predominó el nivel educacional medio superior con un 74,1 %. Predominó el color de piel blanca con un 50,4 % y las personas jubiladas representaron el 46,3 % del total. (Tabla 1).

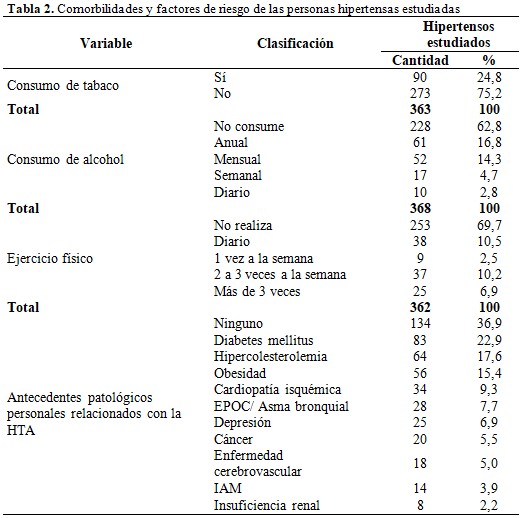

Con relación a los factores de riesgo y comorbilidades se apreció que de los factores de riesgo fue la inactividad física la que predominó sobre el hábito de fumar con un 69,7 % con respecto a un 24,8 % de la otra variable. El consumo de alcohol con frecuencia diaria fue declarado en el 2,8 % de los pacientes estudiados. Por otra parte, el 36,9 % de las personas estudiadas no presentaron enfermedades asociadas a la hipertensión arterial. Las más frecuentes fueron la diabetes mellitus con un 22,9 %, seguido de hipercolesterolemia el 17,6 % y la obesidad con 15,4 %. (Tabla 2).

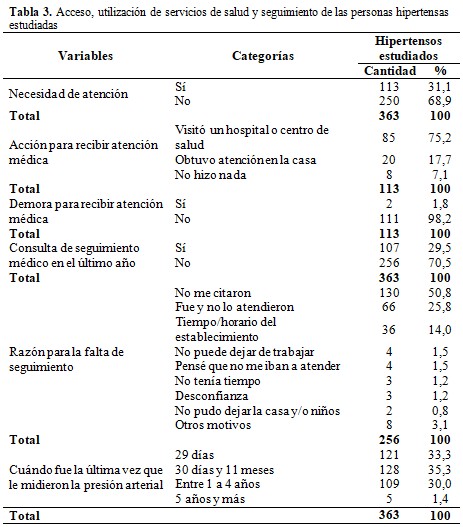

El 31,3 %, 113 pacientes del total de los hipertensos estudiados sintió necesidad de atención en el último año. De los que sintieron necesidad el 75,2 % acudió a una institución de salud; solo el 1,8 % refirió demoras en recibir atención médica. En relación al seguimiento médico en el último año el 70,5 %, 256 pacientes del total de los hipertensos refirieron no haber recibido consulta de seguimiento y entre los motivos referidos, el 50,5 % manifestó que no fueron citados y el 25,8 % que asistieron y no fueron atendidos. En relación con la medición de la presión arterial solo al 33,3 % se le midió en los últimos 29 días. (Tabla 3).

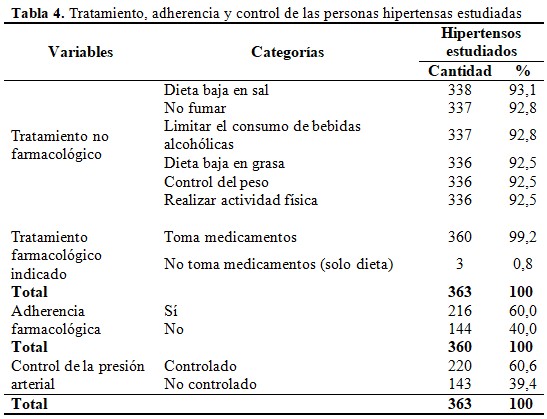

Al indagar sobre las recomendaciones médicas para modificar los estilos de vida y lograr el control de la presión arterial, se observó que más del 90 % de los entrevistados recibieron educación en salud para un adecuado control de la presión arterial. El 99,2 %, 360 pacientes, del total de personas con hipertensión arterial tenían indicación de tratamiento farmacológico. Los medicamentos más usados fueron los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), enalapril: el 53,6 %, seguidos de los diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida: el 52,2 %, los bloqueadores del canal del calcio; amlodipino: 26,6 % y betabloqueadores: atenolol 6,6 %. El 60 % de las personas que tenían indicado tratamiento farmacológico se atenían al tratamiento y el 60,6 % tenía la PA controlada. (Tabla 4).

DISCUSIóN

Las personas con enfermedades crónicas como la hipertensión arterial necesitan de una atención integral y continuada. El nivel primario de atención es la puerta de entrada al sistema de salud.(7)

Con relación al sexo predominante, el estudio realizado coincide con los resultados obtenidos por Díaz (7) en Guanabacoa, Michea y cols. en Chile,(8) García en Colombia(9) y Romero en Perú.(10)

Las mujeres jóvenes se encuentran relativamente protegidas frente algunos eventos relacionados con la HTA y sus complicaciones, mientras mantienen una función ovárica normal. Después de esta etapa se produce una reducción de los efectos beneficiosos de los estrógenos que provocan la vasodilatación de las arterias coronarias y periféricas y el efecto protector ante la aterosclerosis se pierde, lo que incrementa el riesgo de sufrir HTA y sus complicaciones.(10)

Es conocido que la prevalencia de HTA aumenta con la edad, de manera que a partir de los 55 años, de cinco a seis de cada 10 personas tienen cifras de PA elevadas, lo que puede atribuirse a cambios estructurales y funcionales que se desarrollan en el aparato vascular; en ellos la resistencia periférica se incrementa y la frecuencia cardíaca, el gasto cardiaco, el volumen de eyección y el flujo renal son menores, que junto a otros factores de riesgo específicos y comorbilidades como la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, la enfermedad renal crónica y la obesidad, actúan como un disparador de los fenómenos arteriales, que elevan la presión arterial media (PAM) y favorecen la aparición de esta enfermedad.(11)

Con relación a la edad, los resultados obtenidos coinciden con Rodríguez(11) que reportó que la mayoría de los hipertensos entrevistados eran menores de 60 años.

Laborde(12) en un estudio realizado en Holguín refirió como predominante el color de piel mestiza y negra, sin embargo, Rodríguez(11) y Díaz(13) en La Habana y Castro en Honduras(14) notificaron que más de la mitad de las personas estudiadas tenían color de piel blanca. El color de la piel no es un factor determinante en la aparición de la hipertensión arterial, aunque existe evidencia de que los individuos de color piel negra sufren de complicaciones más graves, debutan en edades más tempranas de la vida, tienen mayor susceptibilidad a la lesión en órganos diana que, además, se establece de forma precoz y tienen una mayor tendencia a la hipertensión arterial maligna con insuficiencia renal terminal.(7) Aspectos que hacen evidente que el color de la piel, más que un factor de riesgo en la aparición o no de la enfermedad, guardan correspondencia con su predominio según la zona geográfica.

Díaz(7) y Rodríguez(11) en sus investigaciones, encontraron que casi la totalidad de las personas hipertensas estudiadas vivían acompañadas por algún familiar, lo que coincide con los hallazgos de este estudio. Se ha comprobado que el apoyo social es un factor psicológico que media en la respuesta del sujeto ante la enfermedad, influye en la salud física y mental, disminuye las emociones negativas, potencia el bienestar subjetivo y constituye un factor protector ante los problemas negativos de adaptación psicosocial que se derivan de los padecimientos crónicos.(15)

En relación a la escolaridad, Rodríguez(11) notificó que el 67,1 % de las personas hipertensas estudiadas tenían un nivel de escolaridad medio, lo que está en correspondencia con los resultados de este estudio, aunque en el porcentaje fue ligeramente superior. Al contrario de lo obtenido por Petermann y cols. en Chile(16) donde predominó el nivel de escolaridad bajo. Esto está en correspondencia con el nivel de escolaridad promedio de la población cubana.

En cuanto a la ocupación, Soler(17) en Santiago de Cuba refirió que predominaron los jubilados en su estudio con un 41,9 % seguidos de las amas de casa, el 20,5 %. Los resultados han sido disimiles, Rodríguez,(11) determinó que predominaban los trabajadores estales, el 52,4 %, seguido de las amas de casa con un 15,0 %, mientras que Linaldi,(18) en Tabasco, reportó los mayores porcentajes en amas de casa, el 36,8 % y en trabajadores independientes, con un 26,3 %.

La hipertensión arterial a menudo se relaciona con otros factores de riesgo, como el tabaquismo, la inactividad física, la alimentación inadecuada, la dislipidemia, la intolerancia a la glucosa y la obesidad; factores que intervienen en la génesis de las enfermedades cardiovasculares y de las complicaciones derivadas de un inadecuado manejo y control.(15)

En un estudio en Colombia se encuentra una mayor prevalencia de inactividad física, seguida de tabaquismo y consumo de alcohol.(9)

Díaz(7) encontró que el 36,3 % de los hipertensos estudiados no sintieron necesidad de acceder a un servicio de salud, sin embargo, Cuesta,(19) en su investigación y Morejón, en su artículo: Factores relacionados con el control de la hipertensión arterial en Cienfuegos, publicado en la Revista Cubana de Salud Pública en 2019, reportaron brechas superiores, el 67,8 % y el 70,2 %, respectivamente.

Rodríguez(11) reportó que la principal causa del no seguimiento en consulta durante el último año fue no haber sido citados previamente a consulta, lo que coincide con este estudio. La asistencia a las citas de control permite un seguimiento detallado para la modificación de los factores de riesgo, la determinación de la condición del paciente y el análisis del comportamiento de la presión arterial.(3) Rodríguez(11) mostró que en los últimos 11 meses previos al estudio le habían medido la PA al 32,6 % de los pacientes, elemento similar a los resultados alcanzados en esta investigación.

En relación al tratamiento de las personas estudiadas, se considera que todos los hipertensos son tributarios de modificaciones en el estilo de vida, siempre se debe comenzar con estas medidas, si no existen algunas de las condiciones consideradas como riesgo cardiovascular.(9)

La dieta es un elemento esencial, tanto en lo que se refiere a sus características generales y la influencia que esta puede tener en el peso del paciente, como a la clásica restricción en la ingesta de sal. La dieta hiposódica fue la indicación más sugerida, seguida de no fumar y limitar el consumo de bebidas alcohólicas, resultados que coinciden con los de los estudios de Díaz(7) Rodríguez(11) y Linaldi.(18)

Para que un hipertenso esté controlado, es imprescindible que cumpla tanto con el tratamiento farmacológico como el no farmacológico, los pacientes deben ser debidamente estimulados y convencidos de su importancia. En cuanto al tratamiento farmacológico, se debe tener en cuenta que se indica en dependencia del criterio médico, cuando no se logra alcanzar las metas de control que se habían acordado y la selección del fármaco debe ser individualizada.(15) Díaz(7) y Rodríguez,(11) señalaron porcentajes superiores al 95 %, resultados con los que coinciden los obtenidos en este estudio.

Londoño y cols. en su artículo: Assessment of hypertension management and control: a registry-based observational study in two municipalities in Cuba, publicado en BMC Cardiovasc Disord, 2019, reportaron que los medicamentos utilizados con mayor frecuencia fueron los IECA, seguidos de los diuréticos y los betabloqueadores. Para la mayoría de los pacientes hipertensos, se recomiendan como medicamentos de primera línea los diuréticos tiazídicos, los antagonistas del calcio de acción prolongada, los IECA o los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II), por lo que se consideró que eran buenos candidatos para formar parte de un conjunto básico de medicamentos.(5)

La adherencia al tratamiento ha sido definida como el contexto en el cual el comportamiento de la persona coincide con las recomendaciones dadas por el equipo de salud e incluyen la capacidad del paciente para asistir a las consultas programadas, tomar los medicamentos como se prescribieron, realizar los cambios de estilo de vida recomendados o completar los análisis o pruebas solicitadas, según refieren Conte y cols. en su estudio: La adherencia a los medicamentos en pacientes hipertensos y en muestras de la población general, publicado en OFILILAPHAR 2020. Díaz(7) señaló una mayor adherencia al tratamiento farmacológico (75,9 % vs 60 %), mientras que Conte y cols. refirieron que el 40 % de los pacientes no estaban atenidos al tratamiento según las respuestas al test de Morisky, resultados similares a los encontrados en esta investigación.

Rodríguez(11) reportó un 56,6 % de personas controladas, similares a lo que reportaron, Londoño y cols. con un 58 % y superiores a lo alcanzado en la III Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Actividades Preventivas de Enfermedades No Transmisibles con un 49,2 %. (3)

Diversas investigaciones refieren numerosos factores como causas del inadecuado control de la presión arterial: el nivel socioeconómico, la baja adherencia al tratamiento farmacológico, la obesidad y la inercia médica.(4,9)

En los adultos mayores de 60 años los cambios fisiológicos del envejecimiento influyen en el control de la PA, como son, mayor sensibilidad del sistema nervioso simpático y mayor rigidez arterial, los que desempeñan una asociación débil con los factores modificables, específicamente aquellos relacionados con el estilo de vida, dado que no se consigue el mismo beneficio con una dieta baja en sal como estrategia de reducción de la presión arterial en relación con personas jóvenes, según se refiere en la investigación de Conte y cols.

La atención que recibieron estas personas no fue correcta. Existieron dificultades con las citas a consultas, no se les midió la PA con la frecuencia establecida, además, existió baja percepción de riesgo por parte de los pacientes al no acudir a consulta de seguimiento. De modo que se incumplió con lo establecido en la dispensarización y en el programa de HTA.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran la no existencia de conflictos de intereses relacionados con el estudio.

Los roles de autoría:

1. Conceptualización: Marilyn Hernández Sánchez, Addys Díaz Piñera.

2. Curación de datos: Marilyn Hernández Sánchez, Mayté Más Gómez.

3. Análisis formal: Marilyn Hernández Sánchez, Addys Díaz Piñera.

4. Adquisición de fondos: Esta investigación no contó con la adquisición de fondos.

5. Investigación: Marilyn Hernández Sánchez.

6. Metodología: Marilyn Hernández Sánchez, Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá.

7. Administración del proyecto: Addys Díaz Piñera.

8. Recursos: Marilyn Hernández Sánchez, Hortensia Cueto Lamar.

9. Software: Mayté Más Gómez.

10. Supervisión: Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá, Mayté Más Gómez, Hortensia Cueto Lamar.

11. Validación: Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá, Mayté Más Gómez.

12. Visualización: Armando Rodríguez Salvá.

13. Redacción del borrador original: Marilyn Hernández Sánchez, Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá.

14. Redacción, revisión y edición: Marilyn Hernández Sánchez, Addys Díaz Piñera, Armando Rodríguez Salvá, Mayté Más Gómez, Hortensia Cueto Lamar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Organización Mundial de la Salud. Enfermedades no transmisibles [Internet]. Ginebra: OMS; 2023 [citado 13 Ene 2024]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases [Buscar en Google Scholar]

- Organización Panamericana de la Salud. Las enfermedades no transmisibles [Internet]. Washington: OPS; 2021 [citado 15 Jun 2022]. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles [Buscar en Google Scholar]

- Bonet M, Varona P. III Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Actividades Preventivas de Enfermedades no Transmisibles. Cuba 2010-2011 [Internet]. La Habana: ECIMED; 2014 [citado 28 Ene 2024]. Disponible en: https://www.bvs.sld.cu/libros/encuesta_nacional_riesgo/encuesta_completo.pdf [Buscar en Google Scholar]

- Pérez MD, León JL, Dueñas A, Alfonzo JP, Navarro DA, de la Noval R, et al. Guía cubana de diagnóstico, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial. Rev Cubana Med [Internet]. 2017 [citado 7 Ago 2024];56(4):[aprox. 79p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/pdf/med/v56n4/med01417.pdf [Buscar en Google Scholar]

- Ordúñez PO, Campbell NR, Giraldo GP, Angell SY, Lombardi C, Brettler JW, et al. HEARTS en las Américas: innovaciones para mejorar el manejo de la hipertensión y del riesgo cardiovascular en la atención primaria. Rev Panam Salud Pública [Internet]. 2022 [citado 20 Abr 2023];46(197):[aprox. 12p]. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56528/v46e1972022.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Buscar en Google Scholar]

- Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2021 [Internet]. La Habana: MINSAP; 2022 [citado 23 Oct 2023]. Disponible en: https://instituciones.sld.cu/fatesa/files/2022/11/Anuario-Estadístico-de-Salud-2021.-Ed-2022.pdf [Buscar en Google Scholar]

- Díaz A, Rodríguez A, León M, Maldonado G, Fernández L, Álvarez N. Brechas en la atención de personas hipertensas en el Policlínico Julio Antonio Mella, Guanabacoa, 2016-2017. Rev Cubana Salud Pública [Internet]. 2020 [citado 20 Abr 2023];46(4):[aprox. 32p]. Disponible en: https://revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/2350/1596 [Buscar en Google Scholar]

- Michea L, Toro L, Alban N, Contreras D, Morgado P, Paccot M, et al. Eficacia de una estrategia estandarizada y simplificada para tratamiento de la hipertensión arterial en Chile: La Iniciativa HEARTS en las Américas. Rev Panam Salud Pública [Internet]. 2022 [citado 24 Mar 2023];46(10):[aprox. 6p]. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/56365 [Buscar en Google Scholar]

- García AA, Ospina D, Rico J, Fernández DG, Muñoz O, Suárez F. Prevalencia de hipertensión arterial en Colombia según información del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO). Rev Colomb Cardiol [Internet]. 2022 [citado 20 Abr 2023];29(1):[aprox. 6p]. Disponible en: https://www.rccardiologia.com/frame_esp.php?id=130 [Buscar en Google Scholar]

- Romero M, Avendaño J, Vargas R, Runzer FM. Diferencias según sexo en los factores asociados a hipertensión arterial en el Perú: análisis de la encuesta Demográfica y de salud Familiar 2017. An Fac Med [Internet]. 2020 [citado 25 Abr 2023];81(1):[aprox. 6p]. Disponible en: https://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v81n1/1025-5583-afm-81-01-00033.pdf [Buscar en Google Scholar]

- Rodríguez A, Piña A, Díaz A, García R, Balcindes S. Brechas en el manejo del paciente hipertenso en un área metropolitana de La Habana. Finlay [Internet]. 2019 [citado 27 Abr 2023];9(4):[aprox. 15p]. Disponible en: https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/742/1804 [Buscar en Google Scholar]

- Laborde AM, Laborde MA, García DM, Chibás L. Comportamiento de los factores de riesgo de la hipertensión arterial en una comunidad rural holguinera. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2021 [citado 30 Abr 2023];37(4):[aprox. 5p]. Disponible en: https://revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1406/507 [Buscar en Google Scholar]

- Díaz M, González L, Rodríguez A, León M. Representaciones sociales sobre hipertensión de salud en el área Julio Antonio Mella del municipio Guanabacoa. Rev Hum Med [Internet]. 2021 [citado 30 Abr 2023];21(2):[aprox. 16p]. Disponible en: https://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/1858/pdf [Buscar en Google Scholar]

- Castro A, Sierra M, Casco J. Factores asociados con la hipertensión arterial no controlada en pacientes tratados en el Hospital Escuela Universitario. Rev Med Hondur [Internet]. 2018 [citado 6 Nov 2022];86(1,2):[aprox. 10p]. Disponible en: https://www.colegiomedico.hn/RMH/html/revista.html [Buscar en Google Scholar]

- Pomares AJ, Benítez M, Vázquez MA, Santiesteban RE. Relación entre la adherencia terapéutica el apoyo social percibido en pacientes con hipertensión arterial. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2020 [citado 5 Nov 2022];36(2):[aprox. 12p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v36n2/1561-3038-mgi-36-02-e1190.pdf [Buscar en Google Scholar]

- Petermann F, Durán E, Labraña AM, Martínez MA, Leiva AM, Garrido A, et al. Factores de riesgo asociados al desarrollo de hipertensión arterial en Chile. Rev Méd Chile [Internet]. 2017 [citado 5 May 2023];145(8):[aprox. 8p]. Disponible en: https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v145n8/0034-9887-rmc-145-08-0996.pdf [Buscar en Google Scholar]

- Soler R, Brossard M, Vaillant M, Omar Y, Marín M. Caracterización de pacientes con hipertensión arterial en la provincia de Santiago de Cuba. Medisan [Internet]. 2020 [citado 20 Nov 2022];24(2):[aprox. 10p]. Disponible en: https://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/2911/pdf [Buscar en Google Scholar]

- Linaldi LL. Brechas en la atención y control de la hipertensión arterial en los casos de la colonia Gaviotas. Centro Tabasco [Internet]. Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; 2022 [citado 28 Ene 2023]. Disponible en: https://lri.ujat.mx/handle/20.500.1210 [Buscar en Google Scholar]

- Cuesta LA, Pérez D. La dispensarización de pacientes hipertensos en el Policlínico Rafael Echezarreta. Rev Cubana Salud Pública [Internet]. 2022 [citado 8 May 2023];48(2):[aprox. 12p]. Disponible en: https://revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/2824 [Buscar en Google Scholar]

Enlaces refback

- No hay ningún enlace refback.

FINLAY EN:

FINLAY CERTIFICADA POR:

Esta revista "no aplica" cargos por publicación en ninguna etapa del proceso editorial.

Dirección postal: Calle 51A y Avenida 5 de Septiembre Cienfuegos, Cuba Código postal: 55100.

http://www.revfinlay.sld.cu

Telefono: +53 43 516602. Telefax: +53 43 517733.

amgiraldoni@infomed.sld.cu

ISSN: 2221-2434

RNPS: 5129