Artículos originales

Factores pronósticos de complicaciones intrahospitalarias del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST

Prognostic Factors for in-hospital Complications of Acute ST-segment Elevation Myocardial Infarction

Cómo citar este artículo:

Copyright: Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al publico apoya a un mayor intercambio de conocimiento global. Esto significa que se permite la copia y distribución de sus contenidos científicos por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no se realicen modificaciones de ellas.

Recibido: 2024-04-05 19:46:40

Aprobado: 2024-11-04 16:24:15

Correspondencia: Geovedy Martínez García. Hospital General Docente Enrique Cabrera. La Habana. maserra@infomed.sld.cu

RESUMEN

Objetivo: evaluar los factores pronósticos de complicaciones intrahospitalarias en pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.

Método: se realizó un estudio observacional, analítico, de corte transversal en la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital General Docente Enrique Cabrera de La Habana desde septiembre de 2018 a marzo de 2022. Se estudiaron 380 pacientes. Se analizaron variables epidemiológicas, clínicas, evolutivas y de tratamiento. Se utilizó la estadística descriptiva y el análisis de regresión logística para conocer los factores pronósticos. Para definir el rendimiento de estos factores se evaluó la discriminación con el paquete estadístico C y la calibración mediante la prueba C de Hosmer-Lemeshow.

Resultados: predominó el sexo masculino (72,9 %), la edad media fue de 62,1 años. La hipertensión arterial prevaleció como factor de riesgo y la topografía de cara inferior fue la localización electrocardiográfica más frecuente. La fibrinólisis se utilizó en el 65,8 % de los pacientes y la clase I de Killip-Kimball predominó en el momento del ingreso. La insuficiencia cardiaca fue la complicación más frecuente y el 93 % de los pacientes fueron egresados vivos. El análisis multivariado determinó que la edad ≥50 años, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la clase funcional Killip-Kimball ≥ II, el infarto agudo de miocardio anterior y la tensión arterial sistólica elevada al ingreso constituyeron factores predictivos.

Conclusiones: predominó el sexo masculino y la hipertensión arterial como factor de riesgo, la topografía de cara inferior fue la localización electrocardiográfica más frecuente, así como la insuficiencia cardiaca. El análisis multivariado determinó que la edad ≥50 años, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la clase funcional Killip-Kimball ≥ II, el infarto agudo de miocardio anterior y la tensión arterial sistólica elevada al ingreso constituyeron factores predictivos.

Palabras clave: complicaciones; factores pronósticos; infarto agudo de miocardio con elevación del segmente ST

ABSTRACT

Objective: to evaluate the prognostic factors of in-hospital complications in patients diagnosed with acute myocardial infarction with ST segment elevation.

Method: an observational, analytical, cross-sectional study was carried out in the coronary care unit of the Enrique Cabrera General Teaching Hospital in Havana from September 2018 to March 2022. 380 patients were studied. Epidemiological variables, clinical, evolutionary and treatment variables were analyzed. Descriptive statistics were used. Logistic regression analysis was used to determine the prognostic factors. To define the performance of these factors, discrimination was evaluated with the C statistical package and calibration using the Hosmer-Lemeshow C test.

Results: males predominated (72.9 %), the average age was 62.1 years. High blood pressure prevailed as a risk factor and lower face topography was the most frequent electrocardiographic location. Fibrinolysis was used in 65.8 % of patients and Killip-Kimball class I predominated at the time of admission. Heart failure was the most common complication and 93 % of patients were discharged alive. Multivariate analysis determined that age ≥50 years, smoking, diabetes mellitus, Killip-Kimball functional class ≥ II, previous acute myocardial infarction, and high systolic blood pressure at admission were predictive factors.

Conclusions: male sex predominated and arterial hypertension was a risk factor, lower face topography was the most frequent electrocardiographic location, as well as heart failure. Multivariate analysis determined that age ≥50 years, smoking, diabetes mellitus, Killip-Kimball functional class ≥ II, previous acute myocardial infarction, and high systolic blood pressure at admission were predictive factors.

Key words: complications; prognostic factors; acute myocardial infarction with ST segment elevation

INTRODUCCIóN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son responsables de casi la mitad del total de las muertes por causa no transmisible en el mundo. La cardiopatía isquémica (CI) se define como la entidad producida por un desbalance entre oferta y demanda miocárdica de oxígeno, por lo que constituye desde hace 20 años la causa principal de mortalidad a nivel global.(1)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa. En el año 2019 murieron debido a este padecimiento 17,7 millones de personas, lo cual representa el 31 % de todas las muertes registradas en el mundo. De ellas, 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria. Más de tres cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los países de ingresos bajos y medios. De los 17 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades no transmisibles, un 82 % corresponden a los países de ingresos bajos y medios y un 37 % se deben a las ECV.(2)

Cuba no está exenta de esta problemática, en el año 2022 la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón fue de 384,9 por 100 000 habitantes. La tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio (IAM) fue de 86,5 por 100 000 habitantes. En la provincia La Habana, las enfermedades del corazón se establecieron como la principal causa de muerte, constituida por una tasa de 476,6 por 100 000 habitantes correspondiente al año 2021, pero las estadísticas no socializan las que conciernen a los municipios, por lo que la carencia de esta información impide a los profesionales establecer una idea de la magnitud del problema en el municipio de Boyeros de la provincia La Habana.(3)

En los últimos 15-20 años, los cambios demográficos y de estilos de vida, así como los tratamientos médicos disponibles, han llevado a una disminución de la correlación entre infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) y síndrome coronario agudo sin elevación de ST (SCASEST) de manera que actualmente los (SCASEST) representan alrededor del 30 % del total de infartos agudos de miocardio (IAM).(4,5)

La aterosclerosis coronaria es el proceso subyacente responsable de las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica (CI). La etiología de este proceso es compleja y multifactorial y se considera como el resultado de la interacción entre una carga genética predisponente y determinados factores ambientales.(4,5) De esta forma, la aterosclerosis coronaria está íntimamente relacionada con determinados hábitos de vida y ciertas características personales. Son los llamados factores de riesgo de la enfermedad aterosclerótica, pues su presencia se asocia a una probabilidad aumentada de padecer dicha enfermedad y sus consecuencias.(5)

En la práctica clínica actual, el IAMCEST se diagnostica y evalúa por métodos clínicos, electrocardiográficos, ecocardiográficos, bioquímicos, imagenológicos y anatomopatológicos.(6,7) Los avances tecnológicos desarrollados para establecer una lesión isquémica aguda, son sustentados por el uso de troponinas de alta sensibilidad, por lo que constituyen una fuente inequívoca de afección miocárdica. Actualmente el IAM se clasifica también en función del tamaño, la circunstancia precipitante y la evolución temporal. La incidencia de complicaciones intrahospitalarias en el contexto del IAMCEST ha disminuido de forma importante con la reperfusión coronaria precoz y el tratamiento médico anti isquémico, sin embargo, su aparición ensombrece el pronóstico de los pacientes y son la primera causa de muerte en esta enfermedad.(6,7)

Para la identificación de factores pronósticos de complicaciones intrahospitalarias en pacientes que han sido diagnosticados con un SCACEST se ha evidenciado un notable aumento de investigaciones sobre el uso de nuevos marcadores cardiovasculares que, sumados a los ya conocidos, ayudan a identificar y estratificar de forma precoz a los pacientes con mayor riesgo y peor pronóstico tras sufrir un IAMCEST. Rojas y cols.(8) en una muestra poblacional de 105 pacientes, identificaron que la dislipidemia fue el único factor de riesgo que se asoció a la aparición de complicaciones no letales en pacientes con IAM.(9) Giralt y cols.(10) con un universo de 218 individuos, identificaron que la edad tuvo asociación estadística significativa con la aparición de complicaciones intrahospitalarias no letales en general y con las complicaciones hemodinámicas en particular. Bono y cols.(11) desarrollaron un estudio prospectivo con 263 pacientes con IAMCEST e identificaron que el 47,2 % de la población presentaron complicaciones, la insuficiencia cardiaca (IC) resultó ser la más frecuente.

Se trazó como objetivo de esta investigación: determinar los factores pronósticos de complicaciones en pacientes atendidos por IAMCEST y evaluar su capacidad predictiva atendidos en el Hospital General Docente Enrique Cabrera desde la sala de emergencia en el cuerpo de guardia a su llagada hasta los días de hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios (UCIC). El análisis de las variables presentes en los pacientes internados con el diagnóstico de IAMCEST y su relación con la aparición de complicaciones intrahospitalarias, permiten identificar y evaluar los factores pronósticos de estas complicaciones, resultados comparables con los indicadores validados en la literatura médica.MéTODOS

Se realizó un estudio observacional-analítico y prospectivo de corte transversal. La investigación abarcó a los pacientes internados con el diagnóstico de IAMCEST en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios (UCIC) del Hospital General Docente Enrique Cabrera en el período comprendido entre septiembre de 2018 a septiembre de 2022, en la provincia La Habana. En el proceso de diseño de la investigación se decidió utilizar como universo de estudio para el cálculo muestral el número de pacientes internados con el diagnóstico de IAMCEST en el período de estudio, registrado en el departamento de estadística. Por tal motivo, el universo de la investigación estuvo constituido por 380 pacientes.

Se incluyeron en el estudio a los pacientes con diagnóstico de IAMCEST en el momento del ingreso, definido por la presencia de cuadro clínico que sugería presencia de isquemia miocárdica y las alteraciones electrocardiográficas:

- Se analizaron como variables epidemiológicas: edad y sexo y los antecedentes de: tabaquismo, ser exfumador, hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus, cardiopatía isquémica previa, IAM previo, dislipidemia, accidente cerebrovascular previo.

- Variables clínicas: frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica, localización electrocardiográfica, clasificación Killip-Kimball al ingreso.

- Variable evolutiva: complicación intrahospitalaria, estadía hospitalaria, estado al egreso.

- Variables de tratamiento: terapia de reperfusión utilizada.

Se revisaron las historias clínicas de cada paciente, se extrajeron los datos demográficos, las complicaciones presentadas, así como los factores de riesgo coronario y se registraron en un modelo de recolección del dato primario. Luego se introdujeron y almacenaron en una base de datos confeccionada para esta investigación en el programa Access 2016. Para el análisis se empleó el paquete estadístico IBM® SPSS® (Statistical Product and Service Solutions) versión 23.0.0.

Se realizó un análisis exploratorio de los datos para determinar omisiones y errores y realizar su respectiva corrección. Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se emplearon técnicas tanto de la estadística descriptiva como de la estadística inferencial. En cada caso se trabajó con una significación estadística p < 0,05, y un nivel de confiabilidad del 95 %.

De la estadística descriptiva se utilizó, como medida de resumen para las variables cualitativas, el porcentaje. Para determinar si las variables continuas seguían una distribución normal se utilizó la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov, al tener una muestra superior a 50 casos. Las pruebas de normalidad arrojaron resultados que permiten afirmar que las variables cuantitativas no se distribuían de forma normal, pero al ser grande el tamaño de la muestra estudiada (n = 380) quedó condicionado el teorema central del límite, por lo que se asumió que estas tienden, a nivel muestral, a tener una distribución normal estándar. Por lo tanto, se emplearon los métodos paramétricos para la estadística inferencial. Para las variables cuantitativas se emplearon las medidas de tendencia central: mediana y media aritmética; mientras que se utilizó la desviación estándar como medida de variabilidad. Se realizó un análisis bivariado para comparar las variables entre los pacientes con complicaciones intrahospitalarias y los que no la presentaron durante el ingreso.

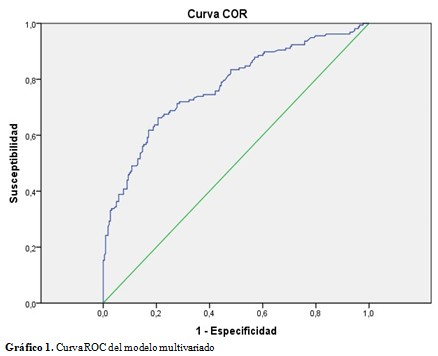

Para las variables cualitativas se empleó la prueba de Chi cuadrado (χ2); en las situaciones en que más del 20 % de las frecuencias esperadas presentaran valores menores de cinco, se utilizó la prueba exacta de Fisher. Para las variables cuantitativas se empleó la prueba de t de Student; el tamaño del efecto se determinó con la d de Cohen. Identificación y evaluación de los factores pronósticos. El valor predictivo de las variables para el evento primario fue evaluado a través del análisis de regresión logística univariada y multivariada. Las variables iniciales con buena correlación en el análisis univariado con la variable de salida, fueron incluidas en el modelo multivariado. Se evaluó la capacidad predictiva del modelo de regresión logística multivariado al determinar su calibración y discriminación. La calibración se midió al evaluar la bondad del ajuste a través de la prueba C de Hosmer-Lemeshow. Esta prueba se basó en agrupar los casos en deciles de riesgo y comparar la probabilidad observada con la probabilidad esperada dentro de cada decil. La ausencia de significación (p > 0,05) indicó una buena calibración. La discriminación se evaluó con la curva ROC (receiver operating characteristic), una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador binario según se varía el umbral de discriminación. Se entiende como área bajo la curva (AROC) a la probabilidad de clasificar de forma correcta un par de individuos sanos y enfermos (positivo o negativo) seleccionados al azar, sus valores oscilan entre 0,5 (representado el azar) y el máximo es 1. Se determinó como valor aceptable de discriminación cuando el AROC superó el valor de 0,7.

La investigación se realizó bajo los principios establecidos en la Declaración de Helsinki aprobada en la 18ª Asamblea Médica Mundial en el año 1964 y ratificada en la 64ª Asamblea General realizada en octubre de 2013. En todo momento se mantuvo la confidencialidad respecto a la identidad de los pacientes. Los resultados obtenidos no se utilizaron con otros fines fuera del marco de la investigación y se respetaron en todo momento los postulados éticos. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación y el Consejo Científico del Hospital General Docente Enrique Cabrera de La Habana.

RESULTADOS

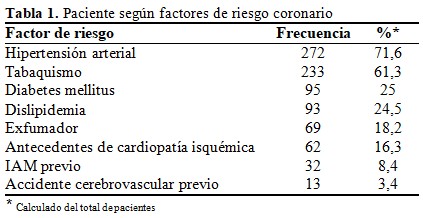

La distribución por sexo mostró un predominio del masculino con 277 hombres (72,9 %) y 103 mujeres (27,1 %). La edad media de los pacientes fue de aproximadamente 62,1 años ±11,5, con un predominio del grupo de 50 a 59 años de edad (31,1 %). En el sexo femenino el grupo de edad más representado fue el de 60 a 69 años de edad, para un 33 %. En la distribución de pacientes de acuerdo a los principales factores de riesgo coronario, se observó una alta prevalencia de HTA (71,6 %), seguida por el tabaquismo (61,3 %). Si se tienen en cuenta los pacientes que fumaban en el momento del ingreso, así como aquellos que fumaron en algún momento de su vida, el tabaquismo constituyó un factor de riesgo en el 79,5 % del universo. La diabetes mellitus estuvo presente en casi un cuarto de los pacientes estudiados (25 %), lo cual constituyó el tercer factor de riesgo coronario más frecuente. Varios pacientes presentaron más de un factor de riesgo coronario. (Tabla 1).

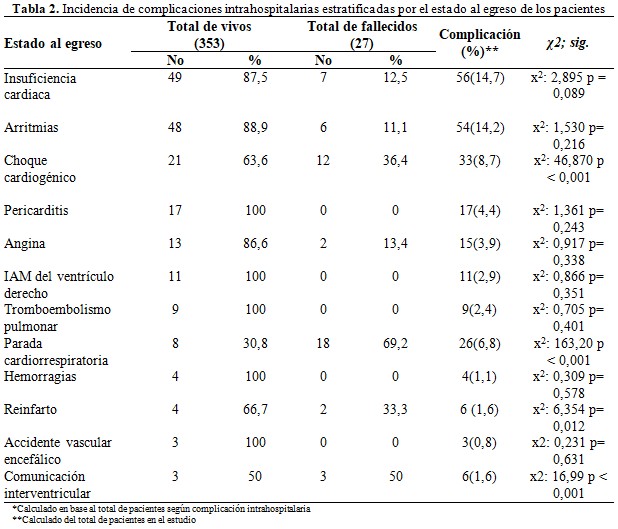

En lo que respecta a los pacientes según la localización del IAMCEST, en 219 pacientes (57,6 %) existió afectación de la cara inferior del corazón y en 147 pacientes (38,7 %) afectación de la cara anterior. La topografía posterior se presentó en un único caso (0,3 %). En cuanto al tratamiento de reperfusión miocárdica, a 250 pacientes (65,8 %) se les aplicó tratamiento fibrinolítico y a solo 7 pacientes (1,8 %) se les realizó ICP, mientras 122 pacientes (32,1 %), no recibieron terapia de reperfusión coronaria. De acuerdo a la clasificación funcional del IAM observada a la llegada al centro de urgencias para definir quiénes presentaron complicaciones, la clase I estuvo constituida por un total de 341 pacientes (89,7 %) y de ellos 113 pacientes (33,1 %) presentaron complicaciones posteriormente. La agrupación de las clases II, III y IV estuvo constituida por 39 pacientes (10,6 %) de ellos se complicaron 35 pacientes (89,7 %). Esta diferencia resultó estadísticamente significativa (p < 0,001). En el estado al egreso, 353 pacientes (93 %) fueron egresados vivos del Servicio de Cardiología, mientas que 27 pacientes (7 %) fallecieron durante su estadía hospitalaria. A continuación, se muestra la relación entre las complicaciones intrahospitalarias y el estado al egreso hospitalario de los pacientes. Del total de enfermos, 157 pacientes (41,3 %) sufrieron alguna complicación. La insuficiencia cardiaca constituyó la complicación intrahospitalaria más frecuente, la cual se presentó en 56 casos (14,7 %) del total de pacientes con infartos, seguido por los diferentes tipos de arritmias y el choque cardiogénico. La parada cardiorrespiratoria, el choque cardiogénico, el reinfarto y la comunicación interventricular, resultaron asociadas de forma significativa con la mortalidad intrahospitalaria. (Tabla 2).

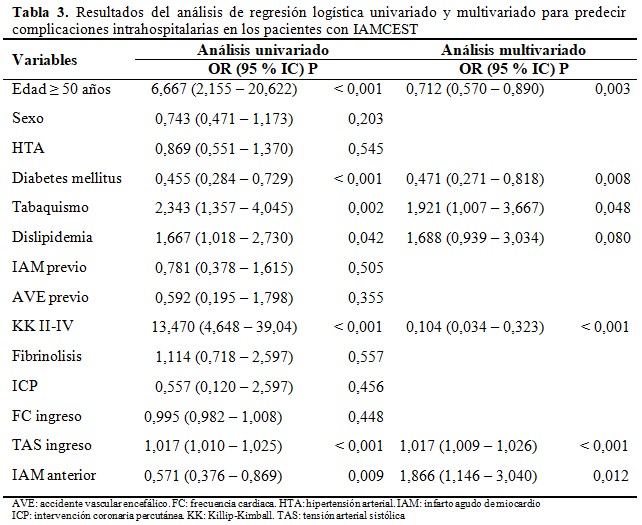

El análisis univariado reveló que la edad ≥ 50 años, la diabetes mellitus, la dislipidemia, el tabaquismo, la clase funcional ≥ II de Killip-Kimball, la TAS al ingreso y el IAM de localización anterior fueron factores que predisponen la aparición de complicaciones durante el ingreso (todos con p < 0,05). Después de ajustar los potenciales factores de confusión, el análisis multivariado determinó que el tabaquismo, la diabetes mellitus, la clase funcional Killip-Kimball ≥ II, el IAM de localización anterior y la TAS al ingreso constituyeron factores predictivos independientes de la aparición de complicaciones intrahospitalarias en el IAMCEST. Este modelo tuvo una discriminación evaluada mediante el área bajo la curva ROC de 0,773 (IC 95 % = 0,724-0,822, p < 0,001) para predecir complicaciones del IAMCEST, lo cual se considera buena y una calibración adecuada según la prueba de Hosmer-Lemeshow (χ2 = 6,797; p = 0,559). (Tabla 3).

A continuación, se presenta la curva ROC del modelo multivariado. (Gráfico 1).

DISCUSIóN

A pesar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento, el IAMCEST, sigue siendo un importante problema de Salud Pública en los países industrializados y está aumentando también en los países en vías de desarrollo.(2,3,5) Por tal motivo, la mayoría de los países desarrollados cuentan con registros nacionales y/o regionales que sirven de base para el análisis y la realización de estudios clínicos y epidemiológicos, así como para la toma de decisiones en materia de salud.(10,11)

En la presente investigación existió un predominio de pacientes de sexo masculino, con edades entre los 50 y 59 años. Por el contrario, en las mujeres predominaron las pacientes con edades entre los 70 y 79 años. La edad como factor de riesgo para las ECV ha sido ampliamente estudiada. Con la edad se produce un cambio en el patrón de los factores de riesgo en los pacientes, al tiempo que disminuye la influencia de la historia genética familiar, el tabaquismo y la dislipidemia toman mayor protagonismo, así como la HTA y la DM.(11) En relación a la edad, los datos analizados en el estudio realizado por Martínez y cols.(12) hacen referencia a una predisposición de presentar complicaciones intrahospitalarias en pacientes con IAMCEST en edades entre los 50 y 59 años, sin embargo, en la investigación realizada por Pichardo y cols.(13) en Cuba en 2020, reflejan que a medida que aumenta la edad, la mortalidad se incrementa, así se demostró una edad promedio de 58 años para los pacientes que fallecieron por IMA. Por otro lado, Escobar y cols.(14) en un estudio realizado en Chile observaron una incidencia mayor en adultos entre los 50 y 55 años, sin diferencias respecto al sexo, datos que concuerdan con el estudio realizado.

Está demostrado a nivel mundial la alta incidencia del IAMCEST para el sexo masculino,(12,13,14) estudios coinciden con los resultados de esta investigación, sin embargo, una investigación en Chile llevada a cabo por Franco y cols.(15) en pacientes con SCA llevados a coronariografía arrojó que las mujeres presentaban una mayor prevalencia de ECV y requerían más endoprótesis que los pacientes del sexo masculino. En torno al mismo tema, Martínez y cols.(12) también muestran concordancia con respecto al predominio del sexo masculino.

Es universalmente conocido, que la proporción de enfermos con CI es mayor en el sexo masculino, sin embargo, en las mujeres menopáusicas esta diferencia se borra, así se reportó en una investigación cubana realizada por Diéguez y cols.(16) en la que se muestra un predominio del sexo femenino, resultados que no son coincidentes con los del presente estudio, señalan estos autores además, que después de los 66 años de edad las mujeres son más diabéticas, más obesas y más hipertensas por la pérdida de la protección estrogénica que tenían en edades premenopáusicas.

En relación a los principales factores de riesgo para enfermedad coronaria, en la investigación se observó una alta prevalencia de HTA, tabaquismo y diabetes mellitus, resultados similares a los registros nacionales revisados.(9,13) La HTA fue el factor de riesgo predominante, en concordancia con numerosas investigaciones. Giralt y cols.(5) en un estudio realizado en Cuba, demostraron que la hipertensión arterial y el tabaquismo, se comportaron como los principales factores pronósticos de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con IAMCEST.

Una investigación realizada(17) en pacientes hipertensos se ratificó a la dislipidemia, la obesidad, el sexo masculino y el tabaquismo como factores de riesgo coronario, en comparación, los resultados obtenidos difieren en cuanto a frecuencia de la dislipidemia y la obesidad en la muestra estudiada.

La localización electrocardiográfica del IAMCEST más frecuente en la muestra estudiada fue la inferior en todas sus variantes (inferior, inferior-lateral e inferior-posterior), lo que coincide con lo encontrado en investigaciones internacionales, como la realizada en Perú por Navarro y cols.(18) donde la localización topográfica más frecuente fue la cara inferior en un 47,0 %. Esto justifica un mejor pronóstico debido a que el IMA inferior, que ocurre como consecuencia de la oclusión de las arterias coronarias derecha o circunfleja, en comparación con la localización anterior, son habitualmente infartos menos extensos, con mejor función ventricular y menor incidencia de complicaciones. Otros estudios muestran discordancia con los resultados de este estudio. Entre estos se encuentra una investigación llevada a cabo en China por Ranard y cols.(19) donde la topografía más frecuente encontrada fue la anterior, presente en el 53,6 % de los pacientes. Del mismo modo, Borja y cols.(20) obtuvieron como resultado que el infarto de cara anterior fue el más frecuente en los casos estudiados, para un 49,3 %; estos autores argumentan que esto puede deberse a un mayor compromiso de la función contráctil cuando se lesiona esta cara del corazón que aporta la mayor contribución a la sístole cardiaca.

En Cuba, la fibrinólisis es el método de reperfusión preferido en circunstancias en las que no se dispone de un acceso fácil a un centro experto en ICP. En relación con el tipo de tratamiento efectuado, se obtuvo, que la mayoría de los pacientes recibieron tratamiento de reperfusión y un porciento importante mediante fibrinólisis (65,8 %).

Diversos estudios coinciden con los resultados encontrados en este estudio, como el realizado por Renedo Chao, Favaloro DO, Bertolotti AM y Vigliano CA, titulado: Shock cardiogénico en infarto agudo de miocardio y soporte circulatorio puente al trasplante realizado en Argentina, en el que se encontró que el 59,7 % de los pacientes fueron manejados con tratamiento fibrinolítico. En el estudio realizado por Enamorado, Yero, García, Ruíz y González, titulado: Aplicación de terapia trombolítica en pacientes con infarto agudo de miocardio durante dos años, recibieron tratamiento fibrinolítico el 68,4 % de su serie pacientes tratados. Estos autores exponen que existen agentes fibrinolíticos de eficacia superior a la estreptoquinasa (usada en este estudio) como el alteplasa (activador tisular del plasminógeno [t-PA]) y sus variantes (tenecteplasa y otros) que se asocian a menos muertes y a un mejor pronóstico, por lo que estos son más recomendados en la actualidad.

En la presente investigación no se analiza el fármaco administrado en la fibrinolisis. En torno al mismo tema, resultados muy diferentes son los que muestra la investigación realizada por Albanese y cols. titulada: Inhospital major arrhythmias, arrhythmic death and resuscitation after successful primary percutaneous intervention for acute transmural infarction: a retrospective single-centre cohort Study, en la que se realizó angioplastia primaria a 201 de los 218 pacientes con indicación de tratamiento de reperfusión para un resultado de un 92 %.

Más de las ¾ partes de los pacientes en el actual estudio presentaron en el momento del ingreso una clase funcional Killip-Kimball I. Esta situación se repite en otros estudios(10) y define la presencia de disfunción ventricular y su relación con la mortalidad. Ramonfaur y cols. en su estudio: Killip-Kimball classification in octogenarians with acute coronary syndrome: an 11-year experience, describen la evolución de 250 pacientes con IAM en función de la presencia o ausencia de hallazgos físicos que sugirieran disfunción ventricular, al diferenciar las clases (I, II, III y IV) para las cuales la mortalidad intrahospitalaria fue del 6, 17, 38 y 81 %, respectivamente.

Los resultados de la presente investigación coinciden con el estudio anterior. El presente estudio obtuvo como resultado que las clases mayor a I se asocian a una elevada probabilidad de fallecer en pacientes con IAMCEST. Otros investigadores no demostraron una fuerte asociación entre los pacientes con escala de Killlip-Kimball mayores o iguales que II con desenlace fatal.

En los últimos años han disminuido considerablemente los pacientes fallecidos por IAM debido a los avances en el diagnóstico, tratamiento y cuidados. De acuerdo al estado del egreso hospitalario en la presente investigación se obtuvo que el 93,0 % fuera egresado vivo, mientras que solo el 7,0 % falleció durante su estadía hospitalaria. El IAMCEST es una enfermedad compleja que da al traste con la vida del paciente porque trae consigo una serie de complicaciones. En la actual investigación predominaron como complicaciones la insuficiencia cardiaca y las arritmias en todas sus variantes, resultados que coinciden con lo reportado en otros estudios.

En la muestra de esta investigación, la media de la TAS fue significativamente inferior al ingreso en los pacientes fallecidos. Ello se explica por la disfunción sistólica y diastólica producida por la lesión miocárdica y el consecuente descenso del gasto cardíaco que da lugar a una disminución de la perfusión sistémica y coronaria. El descenso de la perfusión exacerba la isquemia y provoca la muerte celular en la zona limítrofe del infarto y la zona alejada del miocardio lo que empeora el pronóstico del paciente.

El análisis multivariado determinó que la edad ≥ 50 años, el tabaquismo, la diabetes mellitus, las clases funcionales Killip-Kimball > I, la localización anterior del IAMCEST y la tensión arterial sistólica al ingreso constituyeron factores de riesgo de complicaciones intrahospitalarias.

Los factores pronósticos obtenidos tuvieron una buena calibración y discriminación, lo cual expresó una buena capacidad predictiva, estos fueron resultados similares a los de otras investigaciones revisadas. Siguen teniendo un valor extraordinario los factores de riesgo y su relación con los predictores de mal pronóstico en estos pacientes. Todo ello justifica que las acciones preventivas de todo tipo contribuirían a reducir la morbilidad y la mortalidad de las personas afectadas.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran la no existencia de conflictos de intereses relacionados con el estudio.

Los roles de autoría:

1. Conceptualización: Geovedy Martínez García, Miguel Ángel Serra Valdés.

2. Curación de datos: Geovedy Martínez García, Miguel Ángel Serra Valdés.

3. Análisis formal: Geovedy Martínez García, Miguel Ángel Serra Valdés.

4. Adquisición de fondos: Esta investigación no contó con adquisición de fondos.

5. Investigación: Geovedy Martínez García, Miguel Ángel Serra Valdés.

6. Metodología: Geovedy Martínez García, Miguel Ángel Serra Valdés.

7. Administración del proyecto: Geovedy Martínez García.

8. Recursos: Geovedy Martínez García.

9. Software: Geovedy Martínez García.

10. Supervisión: Miguel Ángel Serra Valdés.

11. Validación: Miguel Ángel Serra Valdés.

12. Visualización: Geovedy Martínez García.

13. Redacción del borrador original: Geovedy Martínez García, Miguel Ángel Serra Valdés.

14. Redacción – revisión y edición: Geovedy Martínez García, Miguel Ángel Serra Valdés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anderson JL. ST-elevation acute myocardial infarction and complications of myocardial infarction. En: Goldman L, Schafer AI. Goldman’s Cecil Medicine. 25th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016: p. 441-56 [Buscar en Google Scholar]

- Hansen D, Niebauer J, Cornelissen V, Barna O, Neunhäuserer D, Stettler C, et al. Exercise prescription in patients with different combinations of cardiovascular disease risk factors: a consensus statement from the EXPERT Working Group. Sports Med. 2018;48(8):1781-97 [Buscar en Google Scholar]

- Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2022 [Internet]. La Habana: MINSAP; 2023 [citado 16 Abr 2024]. Disponible en: https://www.sld.cu/sitios/dne/ [Buscar en Google Scholar]

- Collet JP, Thiele H, Barbato E, Barthélémy O, Bauersachs J, Bhatt DL, et al. Guía ESC 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Rev Esp Cardiol [Internet]. 2021 [citado 28 Ago 2023];74(6):[aprox. 10p]. Disponible en: https://www.revespcardiol.org/es-guia-esc-2020-sobre-el-articulo-S0300893221000890 [Buscar en Google Scholar]

- Mostaza JM, Pintó X, Armario P, Masana L, Real JT, Valdivieso P, et al. SEA 2022 Standards for Global Control of Cardiovascular Risk. Clin Investig Arterioscler. 2022;34(3):130-79 [Buscar en Google Scholar]

- Vitón AA, Lorenzo BM, Linares LP, Lazo LA, Godoy O. Caracterización clínico epidemiológica de pacientes con infarto agudo de miocardio. Rev Cien Méd Pinar Río [Internet]. 2018 [citado 19 Jun 2023];22(5):[aprox. 8p]. Disponible en: https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/35897 [Buscar en Google Scholar]

- Gómez CX, Díaz A, Lara L, Maldonado J, Rangel FV, Vázquez LM. Infarto agudo de miocardio como causa de muerte. Análisis crítico de casos clínicos. Rev Fac Med UNAM [Internet]. 2021 [citado 16 Jun 2023];64(1):[aprox. 10p]. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422021000100049&lng=es [Buscar en Google Scholar]

- Rojas JM, de la Torre LM, Giralt A, Machín M, Leiva J. Complicaciones no letales en el infarto agudo de miocardio: Análisis en una unidad de cuidados coronarios. Corsalud [Internet]. 2019 [citado 28 Abr 2022];11(2):[aprox. 6p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S207871702019000200113&lng=es [Buscar en Google Scholar]

- Padilla DI, Hernández H, Pérez A, Barreto E, Ramírez JI. Factores pronósticos de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Hospital Arnaldo Milián Castro. Villa Clara, Cuba, 2015. Rev Med UIS [Internet]. 2017 [citado 17 Jun 2023];30(3):[aprox. 7p]. Disponible en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistamedicasuis/article/view/7297/8088 [Buscar en Google Scholar]

- Giralt A, Rojas JM, De la Torre LM, Machín M. Factores predictivos de complicaciones intrahospitalarias en el Síndrome Coronario Agudo sin elevación del segmento ST. Rev Haban Cienc Méd [Internet]. 2019 [citado 28 Abr 2022];18(6):[aprox. 15p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2019000600886&lng=es [Buscar en Google Scholar]

- Bono LA, Puente LJ, Szarfer J, Estrella LM, Dopple EM, Napoli ME, et al. Complicaciones intrahospitalarias del infarto agudo de miocardio. Incidencia y momento de aparición. Medicina [Internet]. 2021 [citado 1 May 2023];81(6):[aprox. 7p]. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802021000800978&lng=es [Buscar en Google Scholar]

- Martínez G, Ravelo R. Complicaciones intrahospitalarias del infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Rev Cubana Med Mil [Internet]. 2016 [citado 28 Abr 2024];45(3):[aprox. 10p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S013865572016000300008&lng=es [Buscar en Google Scholar]

- Pichardo JM, Pérez D, Alonso A. Caracterización de la mortalidad por infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en el Hospital Arnaldo Milián Castro (Cuba): Estudio de 6 años. Corsalud [Internet]. 2020 [citado 19 Jun 2023];12(3):[aprox. 12p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2078-71702020000300254 [Buscar en Google Scholar]

- Escobar E, Akel C. Infarto Agudo del Miocardio: conducta en el período prehospitalario. Rev Chil Cardiol [Internet]. 2019 [citado 19 Jun 2023];38(3):[aprox. 6p]. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071885602019000300218&lng=es [Buscar en Google Scholar]

- Franco MR, Sainz B, Ramos B, Frías JA. Caracterización de pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Rev Cubana Cardiol [Internet]. 2015 [citado 18 Jun 2023];21(1):[aprox. 7p]. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00257680202100050076 [Buscar en Google Scholar]

- Diéguez M, Miguel PE, Rodríguez R, López J, Ponce D. Prevalencia de obesidad abdominal y factores de riesgo cardiovascular asociados en adultos jóvenes. Rev Cubana Salud Pub [Internet]. 2017 [citado 28 Jun 2023];43(3):[aprox. 15p]. Disponible en: https://www.scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S [Buscar en Google Scholar]

- Sánchez JA, Sánchez NE. Factores modificables de riesgo coronario y riesgo cardiovascular global. Finlay [Internet]. 2021 [citado 1 Sep 2024];11(2):[aprox. 10p]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2221-24342021000200152 [Buscar en Google Scholar]

- Navarro R, Pariona M, Urquiaga JA, Méndez FJ. Características clínicas y epidemiológicas del infarto de miocardio agudo en un hospital peruano de referencia. Rev Perú Med Exp Salud Pub [Internet]. 2020 [citado 10 Jun 2023];37(1):[aprox. 20p]. Disponible en: https://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172646342020000100074&lng=es [Buscar en Google Scholar]

- Ranard LS, Parikh SA, Kirtane AJ. Specific strategies for the treatment of ST segment elevation myocardial infarction in China. J Am Coll Cardiol. 2020;76(11):1325-7 [Buscar en Google Scholar]

- Borja I, James S, Agewall S, Antunes M, Bucciarelli C, Bueno H, et al. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2017;39(2):119-77 [Buscar en Google Scholar]

Enlaces refback

- No hay ningún enlace refback.

FINLAY EN:

FINLAY CERTIFICADA POR:

Esta revista "no aplica" cargos por publicación en ninguna etapa del proceso editorial.

Dirección postal: Calle 51A y Avenida 5 de Septiembre Cienfuegos, Cuba Código postal: 55100.

http://www.revfinlay.sld.cu

Telefono: +53 43 516602. Telefax: +53 43 517733.

amgiraldoni@infomed.sld.cu

ISSN: 2221-2434

RNPS: 5129